Abridged English version

This study concerns a fifty-year period situated between 1953 and 2005 and looks at secular trends in stature, weight and sitting height position among three- to eleven-year-old French children. For each of the anthropometric variables, a special modelling was carried out in function to the age and the two different periods of the child. The first study involving Sempé’s longitudinal data (1979) consisted of 101 boys and 93 girls. The second study relates to anthropometric data carried out on 448 girls and 443 boys and put together in 2005 in the context of a somatometrical study made in hospitals and schools in and around the region of Marseille and with the full consent of parents, paediatricians and heads of school establishments. For both these studies, we first had to rebuild the average characteristic curve studied for the eight different categories of age growth ranging from thirty-six to one hundred and thirty-two months. Subsequently, a power type modelling was designed to the values of a 5th, a 50th and a 95th percentile in each variable in the form: y = A tα + B with Y standing for the anthropometric character and t representing the age of the child shown in months. The values of the constants A and B were established so that the coefficient of determination r2 (between the experimental and the theoretical values, estimated with the help of the models) is the highest value possible and situated above 0.99. This calculation was to guarantee accuracy and this optimisation was obtained by carrying out slight fluctuations in the value of α. An analysis of kinetic growth in the variables of the two periods was then carried out with a comparison to the original slope coefficient and the Y-coordinate between the average values of Sempé’s model and that of our own. Both models were double logarithmic coordinates using the same ages. In this way, significant secular growth patterns could be observed in the average stature measurements ranging from 0.8 cm per decade and characterised by a certain increase in the lower limbs linked to a certain decrease in the upper area of the bust. The cormic index (100 × Sitting Height/Stature) showed a decrease averaging 55.4 to 54.0 and a secular growth pattern of 0.8 kg per decade can also be seen on the body mass index (weight/stature2) which increases on an average of 15.9 to 17.2 kg/m2. This increase in weight as opposed to size had already been observed between 1993 and 1998 in Sweden, Norway and England.

This evolution in anthropometric sizes in French boys and girls is a very similar pattern to that witnessed in Belgium and Europe during the same period. This positive secular trend is certainly associated with the industrial process and essentially due to a better quality of life in eating and sanitary conditions practised among children at this time. These changes in growth and development are also the indicators of a very satisfactory hygienic and nutritional environment and are also used to look at the social stratification and changes taking place in the society.

The growth models we developed for each anthropometric measurement gives us the chance to create new growth standards in three to eleven-year-old French children for values in the variable situated between a 5th, 50th and a 95th percentile. These very same standards help us to assemble and update referential somatic data essential for planning the follow-up in auxological development for children of the 2000 generation onwards.

1 Introduction

L’évolution séculaire a toujours suscité l’attention des scientifiques et des anthropologues sur les transformations évolutives affectant les populations de nombreux pays. L’évolution séculaire désigne les modifications du développement physique et de la maturation observée d’une génération à l’autre. Elle traduit tout changement morphologique observé depuis le plus jeune âge chez les garçons et les filles de même âge à des périodes distinctes. Ainsi, l’accroissement diachronique de la stature en Europe a fait l’objet de nombreuses publications dans lesquelles les auteurs ont analysés l’évolution de la stature moyenne des Français entre 1880 et 1960 [1,2], puis plus récemment entre 1960 et les années 2000 [3,4]. L’augmentation séculaire moyenne de la stature en Europe est d’environ 1,5 cm/décennie durant l’enfance et de 2,5 cm/décennie durant l’adolescence et de 1 cm/décennie à l’âge adulte [5].

L’amélioration des conditions de vie à travers une meilleure alimentation et des conditions d’hygiène plus satisfaisantes sont en grande partie à l’origine d’une évolution séculaire positive de la stature et du poids dès les premières années [6–8]. Ainsi chez les Français, on a observé un accroissement de la stature moyenne de 6 cm chez les hommes adultes entre les années 1960 et 2000. Cet accroissement significatif de la stature concerne également les enfants : dans la plupart des pays, l’évolution séculaire de la stature est observée dès l’enfance [9]. En Belgique, l’augmentation de la stature à chaque âge a fait l’objet d’études dont les données proviennent des périodes comprises entre 1830 et 1982 [10]. Les auteurs observent un accroissement de 0,9 cm/décennie à 3 ans, 1 cm/décennie à 8 ans et 1,3 cm/décennie à 13 ans.

La stature et le poids ne sont pas les seules dimensions à présenter une évolution au cours des générations successives. D’autres variables évoluent différemment selon les pays et en particulier à travers les proportions corporelles. Ainsi il a été établi que l’évolution séculaire de la taille est essentiellement liée à celle de la longueur des membres inférieurs et non à celle de la hauteur du buste [11–14]. Par ailleurs, et face à la recrudescence de l’obésité en Europe, on observe, pour des pays où une évolution vers un type plus longiligne avait été constaté, une tendance vers une augmentation de la corpulence en Suède [15], en Norvège [16] et au Portugal [17,18].

Dans cette perspective, la présente étude a pour principal objectif d’étudier l’évolution séculaire des principales dimensions anthropométriques : stature, poids, ainsi que les indices de corpulence (Poids/Stature2) et cormique (100 × Taille-assis/Stature) chez de jeunes enfants français âgés de 3 à 11 ans dans la période comprise entre 1953 et 2005.

2 Population et méthodes

L’effectif se compose de deux cohortes : la première concerne une population de 891 enfants âgés de 3 à 11 ans (448 garçons et 443 filles) mesurés en 2005. Les sujets proviennent des services pédiatriques et des établissements scolaires de la région de Marseille. Les enfants ont été mesurés avec leur accord et le consentement de leurs parents. L’accord du responsable de service hospitalier et des responsables des établissements scolaires concernés ont également été obtenus. L’anonymat des sujets a été respecté depuis le recueil d’informations jusqu’à l’élaboration de la base de données. La seconde cohorte, portant sur des mesures recueillies à partir de 1953, concerne les données bibliographiques des travaux de Sempé [19] où sont établies des courbes de croissance en fonction de l’âge et du sexe à partir d’une méthode séquentielle. Le Tableau 1 récapitule les effectifs par classe d’âge et par sexe des échantillons de Sempé et de notre étude.

Répartition des effectifs par classes d’âge et par sexe des échantillons de Sempé et de notre étude.

| Classes d’âge (en mois) | Données 1953 (Sempé) | Données 2005 (Lalys et al.) | ||

| Garçons | Filles | Garçons | Filles | |

| [36–47] | 160 | 144 | 28 | 36 |

| [48–59] | 147 | 134 | 28 | 30 |

| [60–71] | 137 | 123 | 41 | 28 |

| [72–83] | 121 | 113 | 53 | 46 |

| [84–95] | 113 | 103 | 56 | 57 |

| [96–107] | 112 | 98 | 66 | 50 |

| [108–119] | 108 | 97 | 51 | 69 |

| [120–131] | 102 | 94 | 77 | 82 |

| [132–143] | 99 | 91 | 48 | 45 |

Pour faciliter la comparaison des données au même âge entre 1953 et 2005, une grande rigueur a été exigée dans la détermination de l’âge chronologique exprimé en mois à partir de la date de naissance et du jour de l’examen.

2.1 Mesures anthropométriques

Les mesures anthropométriques retenues pour cette étude sont les suivantes :

- • la stature : les enfants sont placés pieds nus, la tête orientée dans le plan de Francfort, les talons joints et la mesure est prise en centimètres du vertex au sol, avec une précision de l’ordre d’1 mm, à l’aide d’une toise millimétrique (GPM Anthropological Instruments–DKSH, Zurich, Suisse) ;

- • le poids : les enfants passent déchaussés et en tenue légère sur un pèse-personne de précision (Modèle HD 372, Tanita France SA, Neuilly-sur-Seine, France). La mesure est relevée en kilogrammes, avec une précision de 100 grammes ;

- • la hauteur du buste (taille-assis redressé) : les enfants sont assis sur un support dur et plan, la tête orientée dans le plan de Francfort. La mesure est prise en centimètres du vertex au siège à l’aide d’une toise millimétrique.

2.2 Modélisation des courbes de croissance

Pour chaque mesure anthropométrique, nous avons établi à partir des valeurs individuelles une relation linéaire entre le logarithme décimal de la variable en fonction du logarithme décimal de l’âge (en mois) selon :

Dans chaque cohorte et pour chaque variable, un modèle de type puissance a été élaboré séparément à partir des valeurs moyennes, des valeurs des 5e percentiles et des valeurs des 95e percentiles en fonction de l’âge chronologique. Ces modèles nous permettent de connaître les valeurs des 5e, 50e et 95e percentiles des 3 variables anthropométriques retenues à un âge compris entre 36 et 132 mois.

Dans un second temps, une analyse de covariance a été réalisée pour comparer la cinétique de croissance des variables anthropométriques aux mêmes âges entre les deux enquêtes réalisées en 1953 et en 2005. Cette analyse porte sur la comparaison des pentes et des ordonnées à l’origine entre la courbe modélisée de Sempé et celle de nos données récentes. Elle a été effectuée à partir des données exprimées en logarithme décimal.

Une étude comparative des proportions corporelles a été également effectuée entre les données de Sempé et les nôtres. Ces proportions concernent l’indice de corpulence :

Le logiciel Statistica® (version 6.0, StatSoft Inc.) a été utilisé pour construire nos modèles pour chaque variable retenue. Il a également permis d’effectuer l’analyse de la covariance et la représentation des courbes de croissance des différents modèles que nous avons élaborés. La comparaison des valeurs moyennes des proportions corporelles a été testée au moyen du test « t » de Student et l’homogénéité des variances par le test F de Snedecor. Dans toutes les analyses, le seuil statistique de signification retenu est p < 0,05.

3 Résultats

Il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre les valeurs moyennes des mesures anthropométriques retenues entre les garçons et les filles. Par conséquent, la modélisation des courbes de croissance a été effectuée sans distinction de sexe.

Nous avons regroupé dans le Tableau 2 les différentes valeurs des coefficients du modèle puissance. Pour l’ensemble des variables anthropométriques retenues, les valeurs très élevées des coefficients de détermination nous confèrent une excellente précision de ces modèles.

Modèles du type puissance entre le caractère anthropométrique (5e, 50e et 95e centile) et l’âge (en mois) à partir des données de 1953 et de 2005.

| Variables | Données 1953 (Sempé) | Données 2005 (Lalys et al.) | ||

| Modèle puissance | r 2 | Modèle puissance | r 2 | |

| Stature (cm) | ||||

| 5e centile | 2,64 age0,68 + 58,2 | 0,9998 | 7,96 age0,51 + 38,9 | 0,998 |

| 50e centile | 2,85 age0,68 + 61,6 | 0,9999 | 8,55 age0,51 + 41,9 | 0,998 |

| 95e centile | 3,08 age0,68 + 64,9 | 0,9997 | 9,14 age0,51 + 45,0 | 0,998 |

| Poids (kg) | ||||

| 5e centile | 0,0060 age1,60 + 10,5 | 0,9996 | 0,0069 age1,62 + 10,4 | 0,983 |

| 50e centile | 0,0088 age1,60 + 11,7 | 0,9999 | 0,0098 age1,62 + 12,5 | 0,996 |

| 95e centile | 0,0115 age1,60 + 12,9 | 0,9999 | 0,0147 age1,62 + 14,3 | 0,989 |

| Taille-assis (cm) | ||||

| 5e centile | 21,1 age0,23 + 3,6 | 0,9998 | 33,9 age0,21−24,2 | 0,995 |

| 50e centile | 23,1 age0,23 + 2,4 | 0,9998 | 33,4 age0,21−18,0 | 0,997 |

| 95e centile | 25,1 age0,23 + 1,2 | 0,9998 | 36,4 age0,21−20,0 | 0,987 |

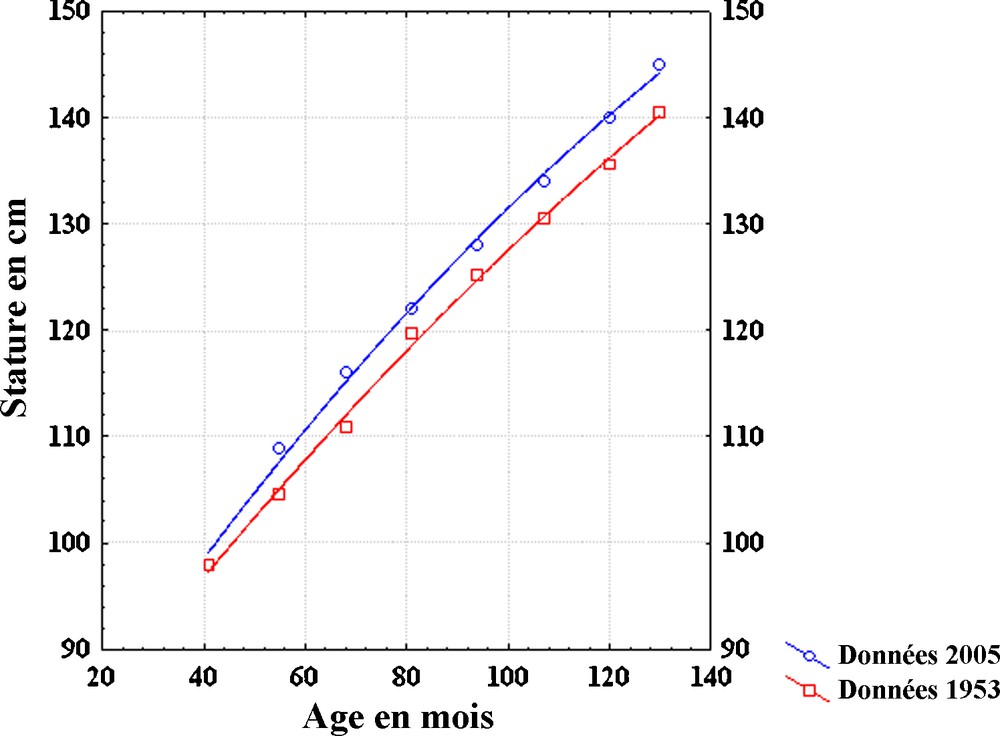

Pour comparer l’évolution séculaire de chaque variable aux différents âges compris entre 36 et 132 mois, nous avons effectué une analyse de la covariance. Après avoir vérifié l’homogénéité des variances (test F de Snédécor), la comparaison des pentes et des ordonnées à l’origine a été effectuée entre les valeurs moyennes de Sempé et les nôtres aux mêmes âges. Les résultats obtenus pour les 3 mesures anthropométriques sont regroupés dans le Tableau 3. À titre indicatif nous avons représenté sur le même graphique les modèles de croissance de la stature puis du poids correspondant aux périodes 1953 et 2005 (Fig. 1 et 2).

Analyse de la covariance entre les données de 1953 et de 2005.

| Variables | Pentes | Ordonnées à l’origine | ||

| F | p | F | p | |

| Stature (cm) | 0,56 | n.s. | 29,8 | < 0,01 |

| Poids (kg) | 7,8 | < 0,05 | 163,1 | < 0,01 |

| Taille-assis (cm) | 55,2 | < 0,01 | 0,4 | n.s. |

Évolution séculaire de la croissance de la stature (en cm) des Français entre 3 et 11 ans.

Évolution séculaire de la croissance du poids (en kg) des Français entre 3 et 11 ans.

On observe que l’évolution séculaire de la stature sur une période d’environ 50 ans est caractérisée par une augmentation significative (P < 0,01) des valeurs moyennes de la stature et du poids des enfants âgés de 3 à 11 ans (Fig. 1). Contrairement à la stature, nous observons pour le poids, une augmentation significative de la pente (P < 0,01) et également de l’ordonnées à l’origine (P < 0,01) (Fig. 2). La taille-assis des enfants mesurés en 2008 présente une pente significativement plus élevée que celle du modèle de Sempé.

3.1 Évolution des proportions corporelles

La comparaison des proportions corporelles entre les données de 1953 et de 2005 est indiquée dans le Tableau 4.

Comparaison des moyennes des proportions corporelles (m ± σ) entre les données de 1953 et de 2005.

| Indices corporels | Données 1953 (Sempé) | Données 2005 (Lalys et al.) | t | p |

| IMC (kg/m2) | 15,9 ± 0,5 | 17,2 ± 0,8 | 5,4 | < 0,01 |

| ICO | 55,4 ± 2,1 | 54,0 ± 1,3 | −2,5 | < 0,02 |

Les deux indices corporels présentent des différences statistiquement significatives entre les deux groupes caractérisés par une augmentation de l’indice de corpulence et une diminution de la hauteur relative du buste entre les années 1953 et 2005. Ainsi, les enfants présentent aujourd’hui une corpulence plus élevée et un buste relativement plus court que ceux mesurés 50 ans auparavant.

4 Discussion

L’évolution séculaire des caractères anthropométriques de jeunes Français âgés de 3 à 11 ans a été analysée sur une période de plus de 50 ans (1953–2005). Quel que soit le caractère étudié, les modèles retenus sont de type puissance entre le caractère et l’âge. À travers la cinétique des courbes de croissance modélisées, les résultats montrent des différences significatives des valeurs observées pour les sujets âgés de 3 à 11 ans entre 1953 et 2005.

L’évolution séculaire de la stature est essentiellement due à une amélioration des conditions de vie et d’alimentation et à l’accélération du développement physique dans toutes les catégories socioprofessionnelles [22]. Elle est caractérisée par une augmentation des valeurs moyennes actuelles à tous les âges et une pente de régression équivalente. Durant cette période l’accroissement présente un taux moyen de 0,83 cm/décennie, équivalent à celui trouvé sur la population belge pendant l’enfance entre 1960 et 1980 [9]. Cet accroissement de la stature s’accompagne d’une augmentation relative de la longueur des jambes, puisque l’ICO décroît significativement (p < 0,01) durant cette période. En France, les modifications significatives des proportions corporelles qui se traduisent par un allongement des membres inférieurs sont comparables à celles observés en Europe depuis les 15 dernières années. Ces résultats sont confirmés par de nombreux travaux [11–13] qui précisent que les os longs présentent la plus grande vitesse de croissance durant l’enfance. Il en résulte une modification des proportions du tronc et du segment inférieur [23]. Les équations des différents modèles de croissance de la stature et du poids des enfants français que nous avons élaborées nous permettent d’établir de nouveaux standards de ces dimensions anthropométriques.

De plus, nous constatons à chaque âge une augmentation du poids de 0,8 kg par décennie, qui reste comparable à celle des enfants belges [10]. Cependant et contrairement à la stature, la courbe d’accroissement du poids des Français avec l’âge présente en 2005 une pente plus élevée qu’en 1953. Ceci correspond à un accroissement relatif du poids avec l’âge plus important. Par ailleurs, on observe une augmentation significative de l’indice de corpulence (p < 0,01) qui traduit une suralimentation dans les pays développés comme c’est le cas en Europe et aux États-Unis. De plus, le sédentarisme associé à un manque d’activité physique régulier peut être un facteur supplémentaire des modifications observées par la réduction de la consommation énergétique [24]. Ce constat était prévisible compte tenu de la recrudescence de l’obésité en France et plus généralement en Europe depuis le début des années 1990.

5 Conclusion

L’évolution séculaire des dimensions anthropométriques de jeunes Français âgés de 3 à 11 ans a subi de profondes modifications au cours des cinquante dernières années. En effet, la stature présente en moyenne un accroissement de 0,83 cm/décennie. En ce qui concerne le poids, son augmentation élevée avec l’âge est très significatif, à hauteur de 0,8 kg/décennie. Ainsi, les résultats de notre étude montrent d’une façon très nette que les enfants mesurés en 2005 sont plus grands et plus lourds que ceux mesurés cinquante ans auparavant. Ces modifications ne sont pas sans conséquence au niveau des indices corporels avec :

- • une augmentation logique de l’indice de masse corporelle (IMC), ce qui n’est pas sans conséquence sur le nombre accru de sujets obèses ;

- • une diminution significative de l’ICO, avec un allongement en moyenne des membres inférieurs.

Les différences statistiquement significatives que nous avons quantifiées dans notre étude affectent non seulement les valeurs moyennes en fonction de l’âge compris entre 3 et 11 ans mais également toutes les valeurs de percentiles extrêmes (5e et 95e) correspondant aux sujets petits et grands respectivement.

Les différents modèles de type « puissance » que nous avons élaborés pour chaque variable anthropométrique située au 50e percentile de notre échantillon ont été également élaborés aux 5e et 95e percentiles de notre échantillon. Ces modèles interviennent dans le processus en cours de réactualisation des courbes de croissance des jeunes Français à travers de nouveaux standards quotidiennement utilisées par les pédiatres et les cliniciens dans le cadre de bilans pédiatriques.

Déclaration d’intérêts

Les auteurs et co-auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt dans le cadre des travaux réalisés pour cette publication et de la diffusion des résultats.