Abridged version

1 Introduction

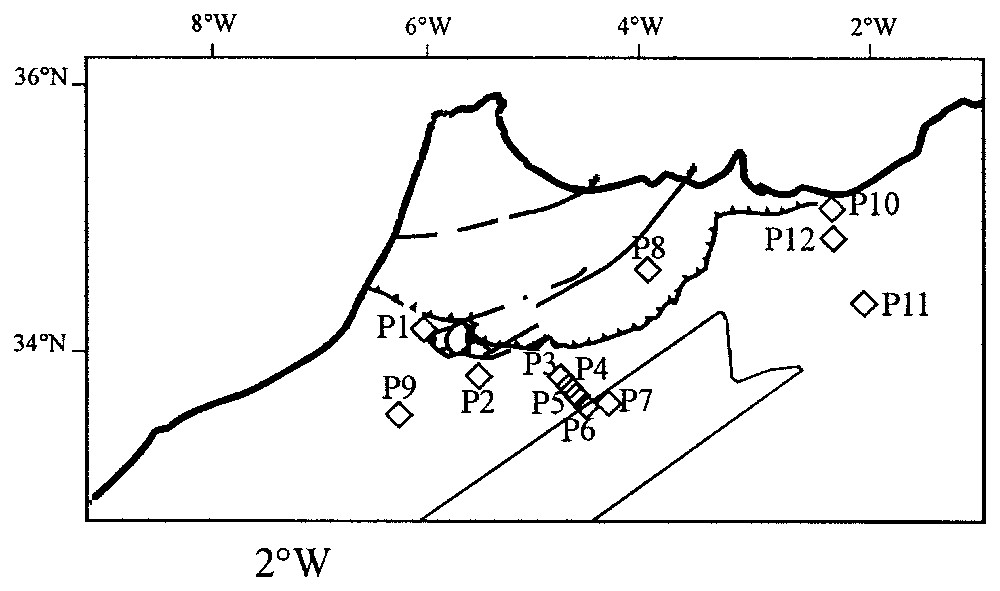

Around 100 thermal springs are known in the Rif area of northern and eastern Morocco (Fig. 1). The natural emergence of these springs is related to the existence of a fault opening within the host rocks. This fracturation linked to tectonic evolution of the Rif Belt and its foreland results from the effects of both the convergence of Africa towards Eurasia and the southwestward drift of the Alboran block [11]. The drift has caused an ENE–WSW shortening, while the convergence has induced a NW–SE to north–south shortening. These movements have generated or reactivated a network of faults. Some of them are associated with the overlap and are schematically oriented NE–SW, namely the ‘Nekor’ direction; the others, oriented north–south, are more recent.

Carte de localisation des points de prélèvement. •, Sources thermales; ◊, puits; ▵▵, charriage de base du Rif.

Sampling location map. •, Thermal springs; ◊, wells; ▵▵, base carting of the Rif.

Northeastern Morocco is characterised by a succession of horsts and grabens. In the grabens, the Liassic limestones, which constitute the main aquifer, dips as deep as 5 km. In the horsts, these limestones are often fractured and located at a mean altitude of 1200 m allowing meteoric water infiltration.

In northern Morocco, most of the thermal springs are emergences from Liassic limestone (Table 1). The chemistry of springs varies widely according to the geological interacted formations and the solubility of minerals. The electrical conductivities range from 635 to 41 500 μS cm−1 and temperatures from 19.5 to 50.1 °C (Table 1). The chemical type of most mineralised water is brackish water with NaCl or CaSO4 brines, due to the dissolution of gypsum or halite from Triassic evaporitic layers [11]. The less mineralised spring is of Ca/HCO3 type and results from water–carbonate or water–granite interactions.

Caractéristiques physico-chimiques principales des sources thermales et des puits (<5 m) : nom, date du prélèvement (jour, mois, année), altitude (m), conductivité électrique in situ (μS cm−1) et température in situ (°C), et en ‰ vs SMOW, Δaltitude (différence entre l'altitude de recharge estimée et l'altitude d'émergence pour les eaux récentes – c'est-à-dire ans BP –, m), activité carbone-14 (, pCm) et âges calculés par les différents modèles et temps de séjour (ans BP). L'incertitude est de 0,2‰ pour et de 2‰ pour , de 2 μS cm−1 pour la conductivité électrique, de 0,2 °C pour la température et de 20 m pour l'altitude.

Physical and chemical data of thermal springs and shallow groundwater (<5 m depth): name, sampling date (day, month, year), altitude (m), electrical conductivity (μS cm−1) and temperature (°C), and (‰ vs SMOW) and Δaltitude (difference between the estimated recharge altitude and the emergence altitude for recent waters – i.e. yr BP –, m), carbon-14 activity (, pCm) and ages calculated by means of the different models and residence time (yr BP). Uncertainties are 0.2‰ for , 2‰ for , 2 μS cm−1 for electrical conductivity, 0.2 °C for temperature and 20 m for altitude.

| Numéro | Nom | Roches | Type | Date du | Altitude | Température | Conductivité | Δaltitude | Activité | Modèle | Modèle | Modèle | Modèle | Modèle | Modèle | Temps de | ||

| aquifères | prélèvement | électrique | carbone 14 | Pearson (∗) | F. & G. (∗) | F. & G. éq. (∗) | AIEA (∗) | Evans (∗) | Eichinger (∗) | séjour | ||||||||

| Sources thermales | ||||||||||||||||||

| 1 | My Outita | L | S | 23/05/98 | 250 | 40,7 | 9910 | −5,2 | −29,2 | nd | 3,7 ± 0,7 | 11 900 | 9700 | 9200 | 14 700 | 7300 | <0 | 0−14 700 |

| 2 | Bourached | L | S | 30/10/99 | 900 | 30,3 | 1600 | −8,2 | −59,6 | nd | 6,2 ± 0,2 | nd | ||||||

| 3 | Bab Tiouka | L | S | 23/05/98 | 90 | 23,8 | 17 200 | −4,5 | −32,2 | 210 | nd | nd | ||||||

| 4 | My Idriss | L | S | 23/05/98 | 520 | 31,2 | 4440 | −5,8 | −33,6 | 320 | 22,2 ± 1,0 | 3600 | 3200 | 3700 | 6900 | 2500 | 6800 | 2500−7000 |

| 5 | Souk Tlat | L | S | 31/10/99 | 200 | 25,0 | 985 | −5,0 | −28,5 | 310 | 58,4 ± 0,5 | <0 | <0 | 1700 | 2500 | <0 | 160 | 0−2500 |

| 6 | Ain Ansar | L | S | 23/05/98 | 300 | 24,5 | 952 | −5,6 | −33,3 | 460 | 68,5 ± 1,0 | <0 | <0 | 1700 | 2500 | <0 | <0 | 0−2500 |

| 7 | Ain Allah | L | F | 22/05/98 | 350 | 43,5 | 798 | −6,1 | −42,2 | 620 | 48,6 ± 1,0 | 500 | 500 | 2900 | 3200 | <0 | 2600 | 0−3000 |

| 8 | My Yacoub | L | F | 22/05/98 | 245 | 50,1 | 41 500 | −6,2 | −40,3 | 770 | 11,3 ± 0,2 | 3900 | 1100 | <0 | 6300 | <0 | 0−6000 | |

| 9 | Ain Tratt | L | S | 22/05/98 | 510 | 25,3 | 1647 | −5,4 | −35,5 | 170 | 23,8 ± 0,7 | 5600 | 5500 | 8700 | 9200 | 5100 | 7100 | 5000−9000 |

| 10 | Hama Zalagh | L | S | 22/05/98 | 245 | 34,0 | 6960 | −6,0 | −39,5 | 680 | 14,7 ± 0,2 | 6500 | 6100 | 8700 | 9600 | 5300 | 9700 | 5000−10 000 |

| 11 | Sidi Harazem | L | F | 22/05/98 | 230 | 35,1 | 1608 | −6,8 | −42,9 | 1030 | 50,4 ± 1,5 | 200 | 100 | 2600 | 3300 | <0 | 1900 | 0−3000 |

| 12 | Ain Skhinate | L | S | 22/05/98 | 225 | 34,3 | 2190 | −6,8 | −42,6 | 1040 | 32,5 ± 0,3 | 2500 | 2300 | 4700 | 5600 | 1800 | 4900 | 1500−5500 |

| 13 | Ain Matmata | L | S | 21/05/98 | 250 | 30,7 | 2320 | −5,3 | −35,9 | 380 | 56,2 ± 0,8 | 200 | 300 | 2900 | 3600 | <0 | 1300 | 0−3000 |

| 14 | Hajra Safra | CE | S | 21/05/98 | 855 | 19,5 | 29 700 | −6,8 | −49,0 | nd | 12,4 ± 0,3 | |||||||

| 15 | Ain Hamra | M | S | 21/05/98 | 1120 | 24,0 | 2870 | −8,0 | −53,8 | nd | 1,6 ± 0,1 | |||||||

| 16 | Ain Chifa | C | S | 21/05/98 | 520 | 30,5 | 3160 | −6,1 | −41,1 | nd | 4,3 ± 0,2 | |||||||

| 17 | Haddouou Ammar | L | S | 21/05/98 | 120 | 27,8 | 7690 | −5,1 | −28,8 | nd | 2,9 ± 0,1 | |||||||

| 18 | Ain Zegotta | L | S | 31/10/99 | 200 | 24,5 | 798 | −5,7 | −33,9 | 600 | 47,0 ± 0,5 | <0 | <0 | 2000 | 3000 | <0 | 1100 | 0−3000 |

| 19 | Ain Beni Mathar | L | S | 28/10/99 | 950 | 24,8 | 2400 | −8,3 | −62,4 | nd | 3,8 ± 0,1 | 17 600 | 17 400 | 21 200 | 21 300 | 16 800 | 20 100 | 17 000−21 000 |

| 20 | Gueffait | L | S | 28/10/99 | 800 | 25,8 | 1791 | −8,3 | −64,1 | nd | 10,6 ± 0,2 | 9200 | 8900 | 11 600 | 12 800 | 8400 | 11 900 | 9000−13 000 |

| 21 | Ain Kiss | L | S | 28/10/99 | 240 | 25,9 | 2140 | −6,7 | −44,0 | 980 | 58,0 ± 0,6 | <0 | <0 | 200 | 1900 | <0 | 200 | 0−2000 |

| 22 | Ain Goutiter | L | S | 20/05/98 | 400 | 45,7 | 14 100 | −8,7 | −58,6 | nd | 5,7 ± 0,5 | 11 600 | 10 200 | 10 600 | 14 200 | 8600 | 14 600 | 9000−14 500 |

| 23 | Fezouane | L | F | 28/10/99 | 200 | 37,1 | 635 | −6,4 | −39,5 | 900 | 56,0 ± 0,5 | <0 | <0 | 1900 | 2800 | <0 | 1600 | 0−3000 |

| 24 | Ben Kachour | L | F | 29/10/99 | 560 | 48,4 | 4970 | −7,3 | −53,8 | nd | 9,6 ± 0,2 | 10 300 | 9700 | 11 600 | 12 800 | 8600 | 14 700 | 8500−14 500 |

| 25 | Oulmes | P | S | 24/05/98 | 570 | 41,5 | 2360 | −7,0 | −36,1 | nd | 0,6 ± 0,1 | |||||||

| 26 | Ait Yekkko | L | F | 05/12/98 | 460 | 36,9 | 2400 | −6,2 | −43,7 | nd | 9,4 ± 0,2 | 13 500 | 13 400 | 16 100 | 16 500 | 12 900 | 15 500 | 13 000−16 000 |

| 27 | Lalla Chafia | L | S | 05/12/98 | 365 | 33,6 | 1320 | −6,2 | −38,3 | 650 | 49,6 ± 0,4 | <0 | <0 | 2600 | 3100 | <0 | 1700 | 0−3000 |

| 28 | Oued Sfissif | L | S | 30/10/99 | 290 | 23,7 | 1346 | −7,9 | −55,0 | nd | 16,3 ± 0,3 | 7400 | 7300 | 10 300 | 11 200 | 6900 | 9400 | 7000−11 000 |

| 29 | Ain Issekou | L | S | 05/12/98 | 1380 | 36,0 | 1428 | −9,0 | −57,5 | 810 | 19,0 ± 0,3 | <0 | <0 | <0 | 2900 | <0 | 700 | 0−3000 |

| Puits de faible profondeur | ||||||||||||||||||

| P1 | 05/12/98 | 100 | 19,7 | 2720 | −3,5 | −23,4 | ||||||||||||

| P2 | 05/12/98 | 560 | 19,5 | 847 | −4,2 | −29,6 | ||||||||||||

| P3 | 06/12/98 | 1300 | 14,6 | 1090 | −7,1 | −47,9 | ||||||||||||

| P4 | 06/12/98 | 1370 | 15,5 | 902 | −6,7 | −46,7 | ||||||||||||

| P5 | 06/12/98 | 1525 | 10,2 | 1198 | −7,3 | −54,2 | ||||||||||||

| P6 | 06/12/98 | 1720 | 12,7 | 1377 | −8,6 | −55,8 | ||||||||||||

| P7 | 06/12/98 | 1940 | 5,4 | 1065 | −7,3 | −52,4 | ||||||||||||

| P8 | 21/05/98 | 1380 | 14,5 | 512 | −6,6 | −48,6 | ||||||||||||

| P9 | 24/05/98 | 1060 | 17,0 | 665 | −5,9 | −35,3 | ||||||||||||

| P10 | 29/10/99 | 200 | 19,5 | 353 | −5,4 | −36,9 | ||||||||||||

| P11 | 29/10/99 | 980 | 18,1 | 4900 | −7,1 | −54,6 | ||||||||||||

| P12 | 29/10/99 | 450 | 20,4 | 310 | −7,1 | −53,6 |

In addition to the chemical approach [4,10], the isotopic composition of springs is used to define the origin of recharge and to estimate altitudes of infiltration. This approach, presented in this paper, has been used in mountainous regions of Europe [13] and also in Morocco [2,9].

2 Isotopic results and interpretations

Both thermal springs and shallow groundwater have varied isotopic contents but are mainly situated along the global meteoric water line (GMWL) (Table 1). This implies that the water is not globally evaporated and comes from the Atlantic Ocean. Since the thermal springs water shows little or no impact by evaporation, the infiltration of meteoric water toward the groundwater systems is more likely to occur rapidly in areas where the Liassic limestones are strongly fractured.

Nevertheless, some springs are located above the GMWL. This may be related to a significant influence of evaporation during recharge. The calculation of temperatures at depth based on silica/quartz geothermometers [4,10] highlights that the temperature of the reservoirs is lower than 90 °C. Since Baubron et al. [1] have shown that this type of isotopic exchange occurs only at temperatures higher than 300 °C, the enrichment in with respect to GMWL seems to be only due to evaporation. Considering a geothermal gradient of 30–40 °C km−1 [12] and a mean annual temperature of 20 °C, the calculated temperatures provide information about the depth of circulation (<3 km).

For a given atmospheric vapour, the 18O and 2H compositions of both the vapour and liquid phases are more depleted at lower temperatures [3]. In natural environments, there is a strong correlation between (i) isotope contents and altitude (existence of a linear inverse correlation of heavy isotope content of rains with altitude), (ii) isotope content and distance of the vapour source (continental precipitations are depleted in and compared to marine and coastal rains).

The determination of recharge altitudes and of areas of aquifers is of utmost importance for the estimation of groundwater resources. These recharge altitudes can be estimated through the use of the isotopic content of infiltrated water, since their isotopic signal is a function of the soil temperature, which is preserved after water has been infiltrated and thus freed from any evaporation process [7].

Comparison between the isotopic compositions of thermal springs with those of rainfall at the same altitude allows the estimation of the mean altitudes of recharge areas, once the regional rainfall vs altitude pattern is known. The isotope composition of shallow groundwater in wells must be representative of the mean local composition of the present-day precipitation.

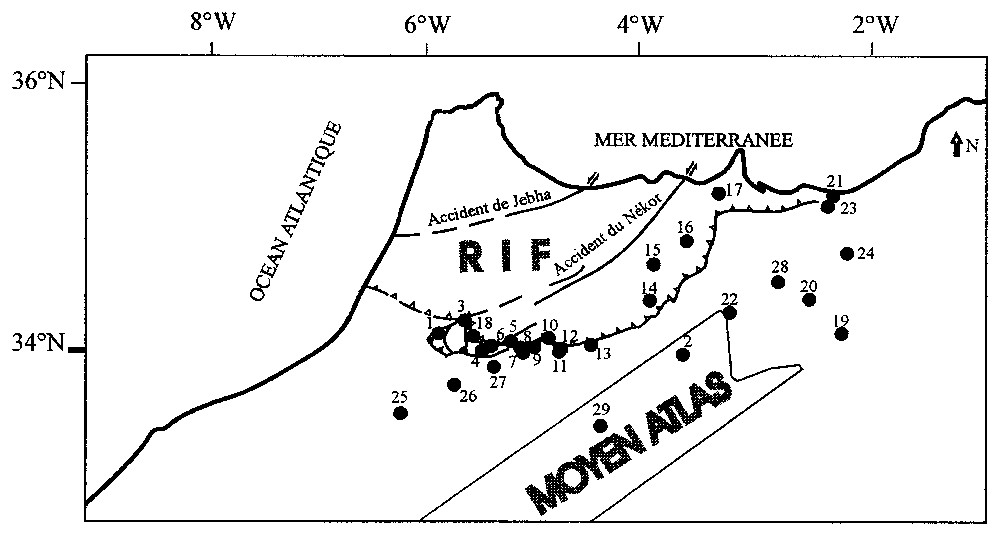

The data from the Rif and the Middle Atlas wells (P1 to P9) and those of the Fez GNIP station [8] give a -altitude gradient of −0.25±0.03‰ per 100 m (Fig. 2; n=13; r=0.93). This gradient is close to those obtained for the Tadla plain (−0.26 and −0.13‰ for 100 m) [2] and for the High Atlas (−0.27‰ per 100 m) [5]. Three wells sampled in the East (P10 to P12) show depletion in 18O compared to those collected in the Rif and Middle Atlas at the same altitudes, and define an apparent gradient of −0.18±0.10‰ per 100 m (n=3; r=0.74; dotted line, Fig. 2).

Compositions isotopiques en 18O (en ‰ vs SMOW) en fonction de l'altitude de prélèvement (en m) des sources, des puits et des précipitations (stations du réseau GNIP). En trait plein : gradient altitudinal défini avec les données des précipitations de la station GNIP de Fès et celles des puits du Rif et Moyen Atlas ; en trait pointillé : gradient des puits de l'Oriental. L'erreur sur les gradients calculés est de ±0,03 et ±0,1‰, respectivement.

Oxygen-18 compositions (‰ vs SMOW) as a function of sampling altitude (m) for thermal springs, shallow groundwater and precipitations (GNIP stations). The altitude gradient (straight line) is defined using precipitation data of Fez station and those of the shallow groundwater sampled in the Rif and the Middle Atlas. For the East, the gradient is represented by the dotted line. Uncertainties on the gradients are ±0.03 and ±0.10‰, respectively.

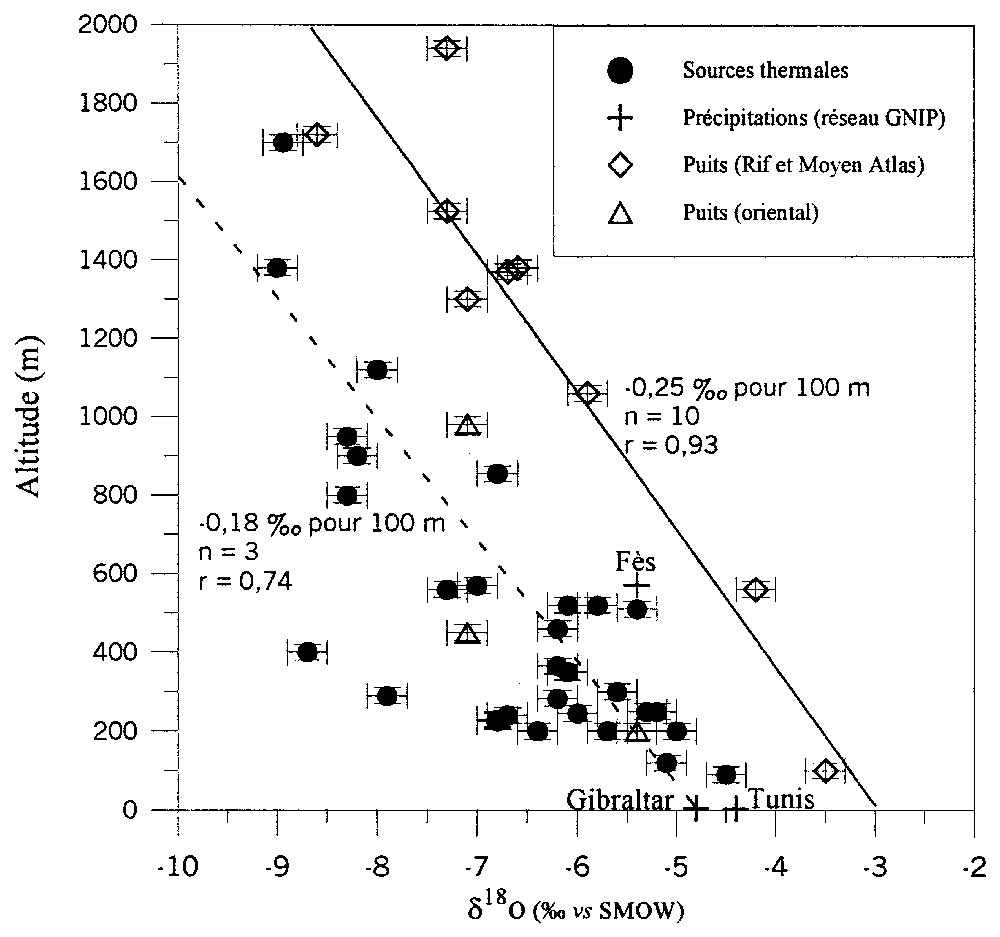

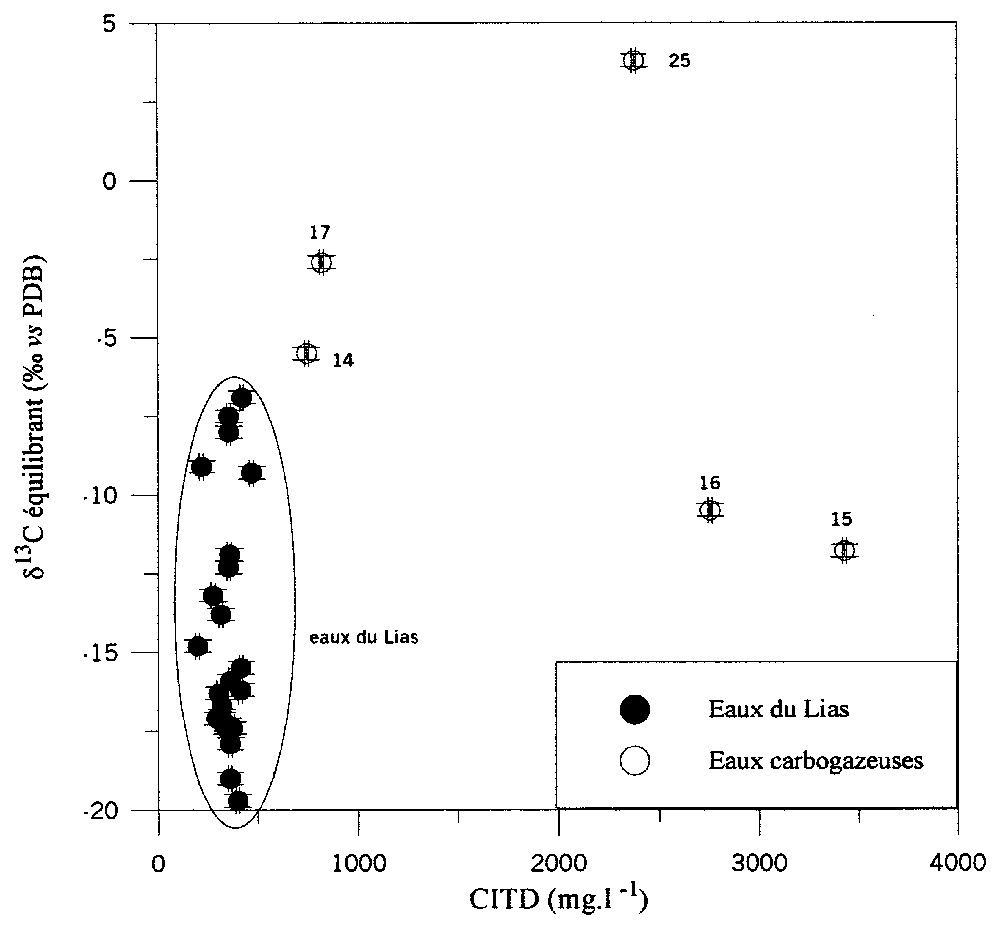

The estimation of the recharge altitudes of thermal springs can be made by the difference existing between the emergence and the estimated recharge altitudes using the 18O contents (Δaltitude, Table 1). This method is applicable only for recent waters (Holocene recharge), which have not undergone a palaeoclimatic effect. Therefore, in order to estimate the residence time of groundwater by 14C of TDIC, a discussion on the carbon origin is first required (Fig. 3). Waters from the Liassic limestone show TDIC contents close to but a wide range of of CO2 at isotopic equilibrium with TDIC (−20 and −3‰ vs PDB). This range is representative of mixing between two end-members: a biogenic carbon and a mineral carbon. The carbogaseous springs themselves evolve towards two different end-members of CO2, one of them enriched ( and the other depleted in 13C (≈−11‰). The presence of CO2 changes the compositions in TDIC, 13C and 14C of the springs; so it is not possible to model the residence time of these springs. For the springs without CO2 at the emergence, the estimation of the residence time can be made using different models [6] (Table 1). For waters with a residence time lower than 10 000 yr BP, atmospheric conditions similar to present-day ones were considered and no significant palaeoclimatic effect is likely to be registered in the Holocene groundwater [14]. An estimation of the recharge altitude and thus the definition of the recharge area of these thermal springs are possible. The calculations show differences of 170 to 1040 m (Table 1) between the recharge altitude and the spring altitude. For some springs, the recharge area is close to the emergence (Hama Zalagh or Ain Tratt), while for others (Sidi Harazem, Ain Skhinate) the recharge area is located 20 km apart from the Rif, in the Middle Atlas.

Composition en 13C du CO2 équilibrant (en ‰ vs PDB) en fonction du CITD (en ) des sources thermales.

Composition in 13C of CO2 at isotopic equilibrium with TDIC (‰ vs PDB) as a function of TDIC content (Total Dissolved Inorganic Carbon, ).

3 Conclusions

The isotopic composition of the thermal springs is similar to those studied in Morocco. They are near the GMWL showing an origin of the rainfall air masses from the Atlantic Ocean. The evaporation before infiltration is visible only in a few sets of samples; there is no exchange at high temperature between water and rock.

The isotopic composition of shallow groundwater and those of the precipitations (Fez GNIP station) defines an altitude gradient of −0.25‰ for 100 m for the Rif and the Middle Atlas. It seems that this gradient is slightly different for the East. The 14C activities of springs without CO2 allow the identification of waters whose recharge is older than 10 000 years BP. For the thermal springs recharged during the Holocene, the 18O variations could be interpreted in terms of altitude differences between recharge and emergence altitudes (170 to 1040 m).

1 Introduction

Plus d'une centaine de sources thermales, dont certaines sont carbogazeuses, ont été répertoriées au Maroc, la plupart étant situées dans la région du Rif et de son avant-pays (Fig. 1). L'émergence naturelle d'eaux thermales dans cette région, liée à des réseaux de failles conjuguées, implique l'existence d'une fracturation ouverte au sein de la roche encaissante et la permanence de cette ouverture. Cette fracturation, liée à l'évolution tectonique du Maroc du Nord, résulte des effets conjugués de la convergence de l'Afrique vers l'Eurasie et du mouvement vers le sud-ouest de la plaque d'Alboran [11]. Ce mouvement, qui a causé un raccourcissement ENE–WSW alors que la convergence a provoqué un raccourcissement NW–SE à N–S, a généré ou réactivé un réseau de failles. Certaines de ces failles, orientées NE–SW (direction dite « Nékor ») sont synchrones des chevauchements à vergence ouest à sud-ouest, alors que les autres, plus récentes et orientées nord–sud, recoupent les structures.

Le Maroc nord-oriental se différencie du Rif par une succession de horsts et de grabens. Alors que, dans les grabens, les calcaires liasiques, constituant un aquifère, peuvent être enfouis jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 5 km, dans les horsts, ces calcaires, souvent fracturés, affleurent à des altitudes de l'ordre de 1200 m, permettant l'infiltration des eaux d'origine météorique.

La plupart des sources étudiées sont des émergences de l'aquifère des calcaires du Lias (Tableau 1). La minéralisation et le faciès chimique des sources sont variables et dépendent des formations géologiques rencontrées par l'eau au cours de son parcours souterrain et de la solubilité des minéraux des formations traversées. Les conductivités électriques varient largement entre 635 et 41 500 μS cm−1, les températures entre 19,5 et 50,1 °C (Tableau 1). Les eaux les plus minéralisées ont un faciès Na/Cl ou Ca/SO4, acquis par lessivage de halite ou de gypse des formations évaporitiques triasiques [11], alors que les eaux les moins minéralisées sont de type Ca/HCO3 et résultent d'une simple interaction eaux–carbonates ou eaux–granite (Oulmes, source 25).

En complément de l'approche chimique [4,10], les isotopes stables de la molécule d'eau peuvent être utilisés pour définir l'origine de la recharge et discuter des altitudes d'infiltration. Cette approche, développée ici, est couramment utilisée en contextes montagneux, tant en Europe [13] qu'au Maroc [2,9].

2 Résultats isotopiques et interprétations

Les 29 eaux échantillonnées, sources thermales et puits, ont des teneurs isotopiques très variables, mais se situent pour la plupart à proximité de la droite des eaux météoriques mondiales (DMM), d'équation (Tableau 1). Ceci implique que les eaux ne sont que peu ou pas évaporées et qu'elles sont d'origine météorique, provenant de l'océan Atlantique.

La faible évaporation, voire l'absence d'évaporation des eaux thermales, implique que la recharge de la surface vers les réseaux souterrains s'est faite de façon rapide, probablement dans des secteurs où les calcaires liasiques sont largement fracturés à l'affleurement. Néanmoins, quelques sources sont significativement sous la DMM. Les calculs de températures en profondeur, basés sur le géothermomètre silice/quartz [4,10] montrent des températures inférieures à 90 °C. Or, pour qu'un échange isotopique entre l'eau et la roche encaissante soit marqué sur les eaux souterraines, les températures au sein de l'aquifère doivent dépasser 300 °C [1]. Néanmoins, ces températures de réservoirs calculées impliquent, en considérant un gradient géothermique de 30–40 °C km−1 [12] et une température atmosphérique de 20 °C, que l'enracinement des circulations profondes ne dépasse pas 3 km.

Pour une vapeur atmosphérique donnée, les teneurs en 18O et 2H de la vapeur et du liquide sont d'autant plus faibles que la température de condensation est basse [3]. Dans les milieux naturels, une forte corrélation existe entre (i) les teneurs en isotopes stables et l'altitude (corrélation inverse), (ii) les teneurs en isotopes stables et la distance à la source de vapeur (les précipitations continentales sont appauvries en 18O et 2H, comparées aux précipitations marines et côtières).

La détermination des altitudes et des zones de recharge des aquifères est indispensable pour l'estimation des ressources en eau souterraine. Ces altitudes de recharge peuvent être estimées à partir des teneurs en isotopes stables, car le signal isotopique de l'eau d'infiltration est globalement fonction de la température au sol et est conservé, une fois l'eau infiltrée et soustraite aux processus d'évaporation [7].

La comparaison des compositions en isotopes stables des sources thermales de recharge holocène avec celles des précipitations de même altitude permet d'estimer les altitudes moyennes des aires de recharge. Pour ce faire, il est nécessaire de définir au préalable un gradient altitudinal régional, grâce aux compositions isotopiques des précipitations. Cependant, le manque de données en et sur les pluies pour la zone d'étude nous conduit à utiliser les données obtenues sur des eaux prélevées dans des puits de faible profondeur et représentatifs de la composition moyenne des précipitations locales.

L'ensemble des données analytiques du Rif et du Moyen Atlas (puits P1 à P9) ainsi que les données de la station GNIP de Fès [8], reportées sur la Fig. 2, s'alignent suivant un gradient altitudinal de pente −0,25±0,03‰ pour 100 m d'élévation (n=13 ; r =0,93). Cette valeur est cohérente avec celles définies pour la plaine de Tadla [2] (−0,26 et −0,13‰ pour 100 m) et le Haut Atlas [5] (−0,27‰ pour 100 m). En revanche, les trois puits prélevés dans la zone orientale (P10 à P12) montrent des teneurs en 18O plus appauvries que les puits du Rif et du Moyen Atlas, à altitude égale et donnent un gradient apparent de −0,18±0,10‰ pour 100 m d'élévation (n=3 ; r=0,74 ; Fig. 2).

Les gradients ainsi déterminés permettent d'estimer les altitudes de recharge des sources thermales en interprétant le décalage entre altitudes d'émergence et de recharge estimée à partir des teneurs en 18O (Δaltitude du Tableau 1). Bien entendu, cette méthode n'est applicable qu'aux eaux récentes de recharge holocène n'ayant pas subi d'effet paléoclimatique. L'estimation des temps de séjour des sources a été abordée en utilisant les teneurs en 14C du carbone inorganique total dissous (CITD), ce qui nécessite au préalable une discussion sur l'origine du carbone. La Fig. 3 ( équilibrant vs CITD) montre que l'origine du carbone en solution est complexe. Les eaux issues du Lias calcaire montrent des teneurs en CITD de l'ordre de , avec des valeurs de 13C du CO2 théorique à l'équilibre avec le CITD variant entre −20 et −3‰ vs PDB. Ces teneurs calculées rendent compte d'un mélange en parts variables entre un carbone d'origine biogénique et un carbone d'origine minérale. Les sources carbogazeuses, évoluent vers deux pôles de CO2 distincts, l'un enrichi en 13C (≈+3‰) et l'autre appauvri (≈−11‰). Pour ces eaux, la présence de CO2 à l'émergence influence les teneurs en CITD, 13C et 14C (par SMA, Gif-sur-Yvette), rendant impossible l'estimation des âges pour ces sources. Pour les sources « non gazeuses », différents modèles appropriés de calcul des âges ont été utilisés [6] (Tableau 1). Pour les eaux dont le temps de séjour calculé est inférieur à 10 000 ans BP, l'absence de modifications des teneurs en 18O et 2H a été considérée comme probable [14]. Une estimation de l'altitude de recharge de ces sources et, d'une façon plus générale, de l'aire d'alimentation en associant les altitudes calculées, la topographie et la géologie est donc possible. Les calculs montrent un décalage allant de 170 à 1040 m entre sources et impluviums (Tableau 1) et permet de mettre en évidence le fait que, pour certaines sources, la recharge est très proche de l'émergence (sources d'Hama Zalagh ou Ain Tratt), alors que pour d'autres (Sidi Harazem, Ain Skhinate), la recharge est plus éloignée de l'émergence et provient très probablement du Moyen Atlas calcaire, situé à 20 km au sud du Rif.

3 Conclusion

Les teneurs en isotopes stables des sources thermales sont donc comparables à celles des études antérieures menées sur le Maroc. En effet, elles s'alignent sur la droite météorique mondiale indiquant l'origine atlantique des précipitations. L'évaporation avant l'infiltration n'est observable que sur quelques échantillons, ce qui implique que la recharge se fait de façon rapide, probablement à travers les formations liasiques calcaires, largement fissurées à l'affleurement. Aucun échange géothermique avec l'encaissant n'est visible sur les teneurs en 18O des sources thermales.

Grâce aux données isotopiques des eaux de puits et de précipitations (station GNIP de Fès), un gradient altitudinal moyen de −0,25‰ par 100 m est déterminé pour le Rif et le Moyen Atlas. En revanche, il semble que ce gradient soit légèrement différent pour l'Oriental. Les activités en carbone 14 ont permis d'identifier les eaux issues d'une recharge postérieure à 10 000 ans BP, après que l'on eut écarté les eaux carbogazeuses, dont les activités 14C sont influencées par le CO2 profond. Pour les sources thermales de recharge holocène, les variations des teneurs en 18O peuvent être interprétées en termes de différence d'altitude entre les altitudes de recharge et d'émergence, différence qui varie entre 170 et 1040 m.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier A. Filly, M. Massault et A. Raguideau pour les analyses isotopiques. Ce projet a été financé par l'AI 98/161/STU.