Abridged English version

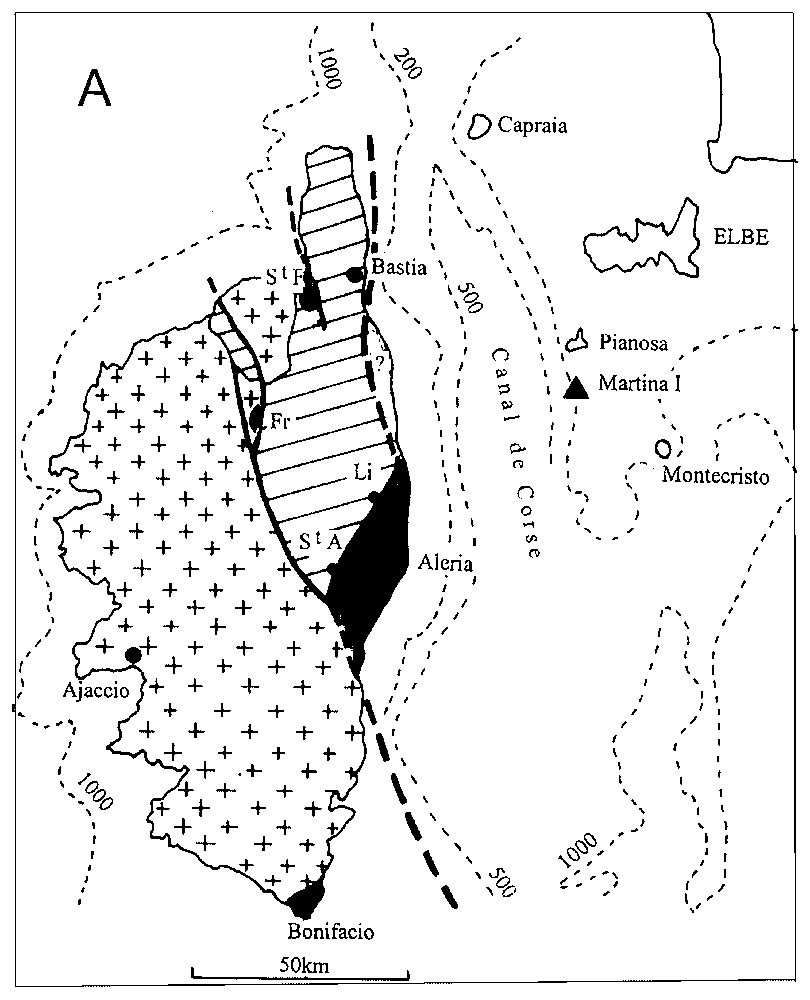

Dating of the Earliest Neogene sediments, which unconformably overlie the Alpine Corsica, constrains the possible age of the opening of the Corsica basin that separates Corsica from the Tuscany Archipelago (Fig. 1). These Miocene formations [4], the age of which has been much debated [9,28,36], crop out along the western border of the Aléria plain. The major Saint-Antoine Fault (N020∘) marks the separation with the Schistes lustrés zone.

Situation de la zone étudiée. (A) Cadre géologique. Croix : Corse hercynienne; barré oblique : Corse alpine; noir : bassins miocènes corses. La faille de Saint-Antoine se poursuit du nord de Linguizetta (Li) jusqu'au sud de Saint-Antoine (St A). Fr: Francardo. St F: Saint-Florent. Tiretés: bathymétrie actuelle ; triangle noir : sondage Martina I. (B) Cadre géologique. Croix : socle hercynien ; pointillé oblique : flysch éocène ; barré oblique : Schistes lustrés ; pointillé : bassin mio-pliocène d'Aléria ; noir : granite de Linguizzetta ; ronds : blocaille granitique.

Location of the study area. (A) Geological setting. Crosses: Hercynian Corsica; oblique lines: Alpine Corsica; black: Corsican Miocene basins. The Saint-Antoine fault stretches from the north of Linguizetta (Li) to the south of Saint-Antoine (St A). Fr: Francardo; St F: Saint-Florent. Dashed line: present bathymetry; black triangle: Martina I drill hole. (B) Geological setting. Crosses: Hercynian basement; dashed lines: Eocene flysch; oblique lines: ‘Schistes lustrés’; dots: Aléria Mio-Pliocene basin; black: Linguizzetta granite; circles: granitic breccias.

- (1) The Saint-Antoine Formation is composed of massive breccia [10], sometimes of hectometric thickness, comprising mainly granite blocks varying in size from 10 cm to several metres. It marks the southern extension of the Linguizetta granite, cropping out to the east of the Saint-Antoine Fault. Marly intercalations (Fig. 2) yielded calcareous nannoplankton and Globigerinoides trilobus microfauna from the Mid-Burdigalian, associated with a grade-dating at 18.7 Ma.

- (2) The Alzelle Formation, composed of light-coloured marls and located to the north of the Aléria plain, can be more than 150 m thick by place (Fig. 3). Despite a silty and sandy influence in the lowermost part of the succession, the sediments have a marked pelagic character. Locally these marls unconformably overlie the Linguizetta granite [11,13]. They are dated as Mid-Upper Burdigalian throughout their entire thickness: NN2 zone and perhaps NN3 zone at their uppermost part (Table 1). Three complementary stratigraphic sections are described. Grade-datings performed on planktonic foraminifera (Table 2) have provided, from base to top, ages between 18.5 and 17.5 Ma. The Saint-Antoine Formation is thus almost contemporaneous with the base of the Alzelle Formation.

- (3) Relationships between the Alzelle and Saint-Antoine formations and the more recent Miocene levels. The latter deposits begin with the Aghione Formation [4,33], which comprises a marly, sandy, conglomeratic sequence deposited in a rapidly subsiding, shallow open-sea environment. The presence in its lowermost part of Globigerinoides bisphericus (Latest Burdigalian [2]) and in the higher levels of Praeorbulina sicana (Early Langhian [1]), associated with Sphenolithus heteromorphus (Martini [29] NN4–NN5 nannozone) has clarified the age of the base of the Aghione Formation.

- (4) The Corsica Basin was formed above a thinning continental crust [30] at the rear of the Apennine orogenic prism. Along the western border of the basin, the pelagic character of the Alzelle Formation is consistent with the fact that the sea has already reached eastern Corsica during the middle part of the Burdigalian (18.5 to 18 Ma). At the eastern edge of the basin [26], the base of the sedimentary fill (Well Martina I) is younger, being attributed to ‘Late Burdigalian’ [7, (fig. 4)]; the oldest outcrop, at Pianosa Island, is also Late Burdigalian [6,7] or Mid-Upper Burdigalian [18].

- (5) Significance of the Saint-Antoine granite breccia. The large, rugged and unsorted blocks indicate a collapse origin at the foot of an uplifted area near the Saint-Antoine Fault. The breccia fragments were probably derived from steep granitic topography to the west of the fault, before the uplift of the Castagniccia (Schistes lustrés). The Linguizetta granite may correspond to the eastern subsided part of an allochthonous unit, tectonically stacked onto the Schistes lustrés or to an uplifted or laterally displaced piece of the parautochthonous basement [11].

- (6) Post-Burdigalian events. The activity of the Saint-Antoine Fault began before, and continued throughout the deposition of the Aghione Formation. This very thick deposit with abundant coarse clastics contrasts with the contemporaneous Saint-Florent [14] and Bonifacio calcarenites [15,17]. The Aghione Formation detrital content originating from west Corsica (Variscan granites and Permian rhyolites) was transported over Alpine Corsica, covered by the sea at that time. During the Late Tortonian and Messinian, the input of coarse detritus originating from the Schistes lustrés [4] reflects the Castagniccia uplift, causing the isolation of the Francardo [14] and Saint-Florent basins.

- (7) Significance of the Saint-Antoine Fault. The uplift of the Cap Corse–Castagniccia antiform [10] is thus post-Langhian, probably beginning in the Serravallian (12 Ma) [23] and giving eroded reliefs at the end of the Tortonian [4]. Considering the present altitude of the Castagniccia (about 2 km) and the depth of the Miocene base beneath the Aléria plain (about 2 km), we can estimate a minimum vertical offset of 4 km along the Saint Antoine Fault, which is part of a large, listric fault system at crustal scale.

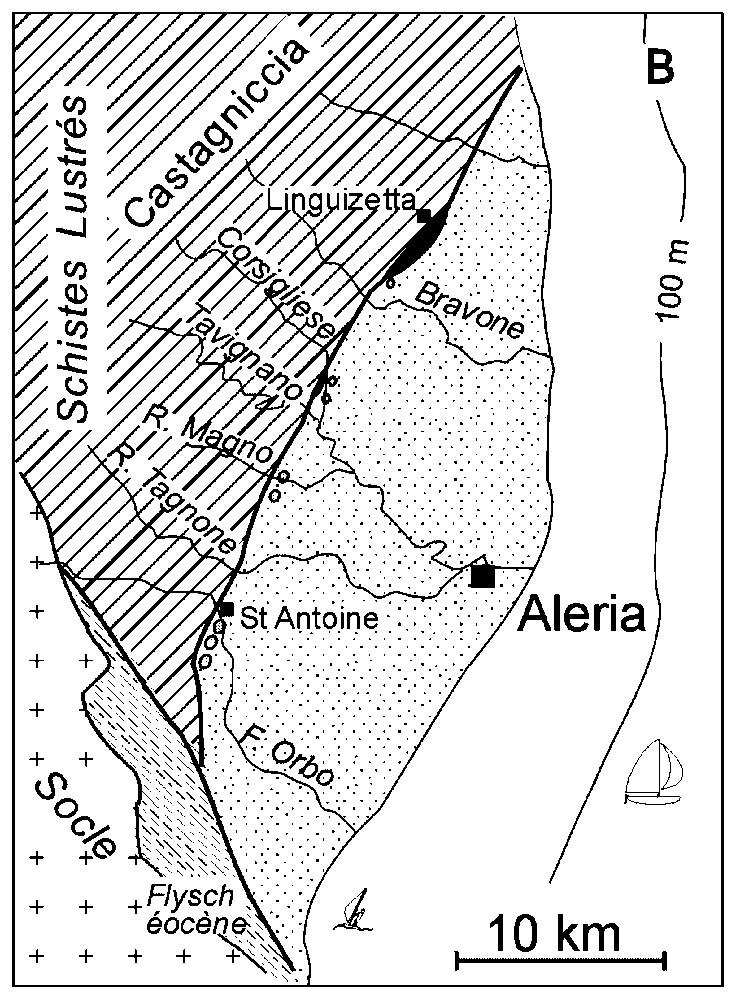

La formation de Saint-Antoine près de Saint-Antoine. m1, blocaille granitique (Fm. de Saint-Antoine); m2, Fm. d'Aghione. Le long du ruisseau de Bujosa, la faille de Saint Antoine (FF) est accompagnée de fractures satellites, avec remontée de grès éocènes (Eoc) du parautochtone alpin. S.L., Schistes lustrés. En noir, lentilles de marnes (numéro d'échantillons, voir texte).

The Saint-Antoine Formation near Saint-Antoine. m1, granitic breccia (Saint-Antoine Fm); m2, Aghione Fm. Along the Bujosa brook, the Saint-Antoine Fault (FF) is accompanied by second-order fractures, with uplifted Eocene sandstones (Eoc) from the Alpine parautochton. S.L., ‘Schistes lustrés’. Black: marls lenses (samples numbers, see text).

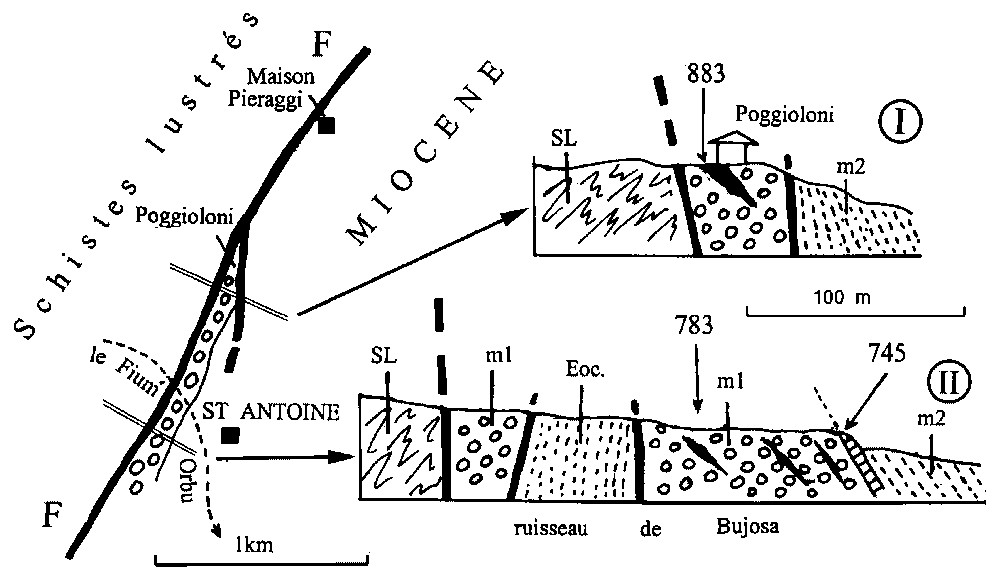

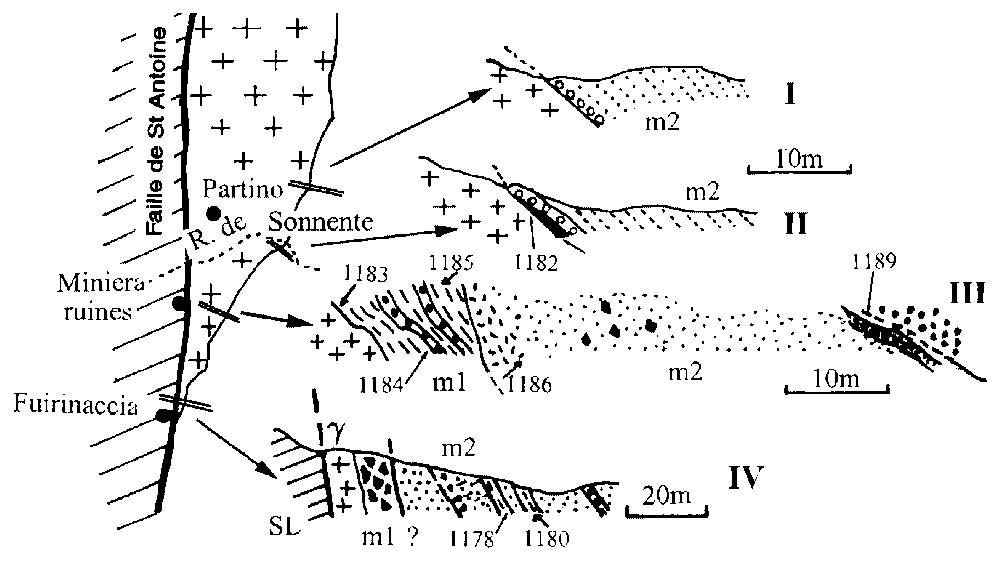

La base du Miocène au sud de Linguizetta. SL : Zone des Schistes lustrés ; : granite de Linguizetta ; m1 : Fm. d'Alzelle (Burdigalien moyen-supérieur); m2 : Fm. d'Aghione (Burdigalien terminal–Langhien). Numéros d'échantillons: voir texte. I, crête de Partino ; II, ruisseau de Sonnente ; III, Sud-Est de la Miniera; IV, crête de Fiurinaccia.

The Miocene base to the south of Linguizetta. SL: ‘Schistes lustrés’ zone; : Linguizzetta granite; m1: Alzelle Fm. (Mid-Upper Burdigalian); m2: Aghione Fm. (Late Burdigalian–Langhian). Samples number: see text. I, Partino hill; II, Sonnente brook; III, SE of Miniera; IV, Fiurinaccia hill.

Nannoflores des marnes de la formation d'Alzelle. NP, NN, zonation de Martini [29]; MNN, zonation de Fornaciari et Rio [19]. R, rare ; AR, assez rare ; TR, très rare ; F, abondant ; TF, très abondant ; , présence. Localisation des échantillons: voir Figs. 3 et 4

Nannoflora from the Alzelle Fm. marls. NP, NN, Martini's zonation [29]; MNN, Fornaciari and Rio's zonation [19]. R, rare; AR, fairly rare; TR, extremely rare; F, abundant; TF, highly abundant; , present. Samples localization, see Figs. 3 and 4

Microfaunes des marnes de la Fm. d'Alzelle. R, rare ; AR, assez rare ; TR, très rare ; F, abondant ; TF, très abondant ; , présence. Localisation des échantillons : voir Fig. 4

Microfauna from the Alzelle Fm. marls. R, rare; AR, fairly rare; TR, extremely rare; F, abundant; TF, highly abundant; , present. Samples localization, see Fig. 4

1 Introduction

L'ouverture du bassin océanique liguro-provençal, la rotation du microcontinent corso-sarde et, dans le Nord de la mer Tyrrhénienne, la formation du canal de Corse sont probablement liées à l'amincissement crustal à l'arrière de l'édifice orogénique apennin [30]. La datation précise des premiers sédiments marins de mer ouverte, déposés en discordance majeure sur les structures de la Corse alpine, constitue une donnée importante apportée pour la chronologie de l'ouverture tyrrhénienne et la discussion de l'âge de la phase finale de la rotation corso-sarde [12,17,35,37].

Notre examen concerne la base du remplissage miocène de la plaine d'Aléria, en Corse orientale.

D'une épaisseur de l'ordre de 2 km près de la côte, la succession miocène plonge légèrement vers l'est, où, sous le canal de Corse, elle constitue une partie importante du remplissage tertiaire, épais de plus de 8,5 km d'après les enregistrements sismiques [30,34]. À son extrême base, dans la partie sud de la plaine d'Aléria, se trouvent les brèches granitiques de la formation (Fm.) de Saint-Antoine [4] et, plus au nord, les marnes pélagiques d'Alzelle [4,28]. La présence dans ces marnes de certaines espèces planctoniques anté-burdigaliennes (foraminifères, nannoflore) a laissé croire un moment [9,36] que leur dépôt, bien qu'essentiellement burdigalien [4,28], pouvait avoir débuté à l'Oligo-Aquitanien. Par la suite cependant, le remaniement de ces micro-organismes a été montré [4].

Le réexamen, au cours de ces dernières années, de l'ensemble des affleurements de la base du Miocène de la Plaine orientale (Fig. 1) permet aujourd'hui de justifier leur âge burdigalien par diverses méthodes et de tirer les conséquences d'une telle attribution. Dans ce texte, nous ferons des marnes d'Alzelle une formation et nous regrouperons dans la Formation d'Aghione l'ensemble marin marno-gréso-conglomératique qui surmonte les Formations de Saint-Antoine et d'Alzelle.

2 La formation de Saint-Antoine

Ce terme, initialement appliqué [4] à l'ensemble du Burdigalien de la plaine d'Aléria, y compris aux marnes d'Alzelle, sera réservé ici aux brèches ou « blocaille » [10] à éléments granitiques que l'on suit sur 20 km le long de la faille de Saint-Antoine [10,25,33]. Elles constituent la base du Miocène, et affleurent de façon discontinue de Saint-Antoine au sud (Fig. 2) jusqu'à Fuirinaccia au nord (Fig. 3, IV), à l'extrémité méridionale de la bande granitique de Linguizzetta [10]. Sur son bord oriental, la blocaille est en contact direct, souvent par faille, avec la Fm. d'Aghione (Burdigalien supérieur–Langhien).

La Fm. de Saint-Antoine est constituée presque uniquement de blocs anguleux, décimétriques à métriques, de granitoı̈des calco-alcalins varisques, verdis par le métamorphisme alpin dans une matrice sablo-graveleuse très peu abondante. On trouve exceptionnellement des éléments décamétriques, tel le bloc de granite alcalin rouge (magmatisme permien) observable sur la rive nord du Fium'Orbo sous Saint-Antoine. De rares fragments de roches connues dans l'Autochtone alpin ou le Parautochtone (arkoses et calcaires éocènes, brèches polygéniques du Crétacé supérieur ?, rhyolites permiennes) sont également présents. On soulignera l'absence, dans cette Fm. de Saint-Antoine, de blocs provenant de la zone des Schistes lustrés, pourtant immédiatement voisine à l'heure actuelle.

D'une épaisseur de 100 m au moins le long du Fium'Orbo (Fig. 2, II), la brèche peut atteindre plusieurs centaines de mètres le long du Rio Magno. Il s'y intercale des passées centimétriques, irrégulières, de marnes beiges à microfaune marine planctonique, témoignage d'un milieu marin ouvert dans lequel se mettaient en place des brèches de pente et des coulées de débris.

Au lieu-dit Poggioloni (Fig. 2, I), entre Saint-Antoine et Maison-Pieraggi, dans les tranchées d'une maison en construction en 1978, plusieurs prélèvements [4,10] dans un niveau marneux entre les blocs (éch. 883, Fig. 2, I), aujourd'hui invisible, ont fourni une riche microfaune à Globigerinoides gr. trilobus, du Burdigalien (N6, base de N7 de Blow). Un grade-dating [20] sur des exemplaires de cette dernière espèce a donné un âge de 18,7±0,3 Ma. Le nannoplancton associé, assez abondant (Helicosphaera kamptneri, H. ampliaperta, quelques Cyclicargolithus abisectus et floridanus), peut être attribué à la nannozone NN2 de Martini [29].

De même, dans le ruisseau de Bujosa (Fig. 2, II), affluent de la rive droite du Fium'Orbu au droit de Saint-Antoine, de minces lits marneux dans les brèches (éch. 783, Fig. 2, II) ont livré une riche microfaune de la zone N6 de Blow (détermination J. Cravatte, 1977) avec de fréquents Globigerinoides trilobus, Gl. cf. altiaperturus et des Catapsydrax unicavus, Globorotalia acrostoma, Globoquadrina dehiscens praedehiscens.

Toutes les données ci-dessus s'accordent pour situer les brèches de Saint-Antoine dans la partie moyenne du Burdigalien (N6, base de N7 de Blow).

3 La formation d'Alzelle

On ne la connaı̂t qu'au voisinage de l'étroit affleurement granitique de Linguizzetta [11]. Celui-ci est séparé, à l'ouest, des Schistes lustrés par la faille de Saint-Antoine, et surmonté, à l'est, par le Miocène transgressif. Les marnes claires de la Fm. d'Alzelle, le plus souvent masquées par des atterrissements quaternaires, ne sont actuellement visibles qu'en trois points : autour d'Alzelle, dans le ravin de Sonnente et au Sud-Est de La Miniera (Figs. 3 et 4).

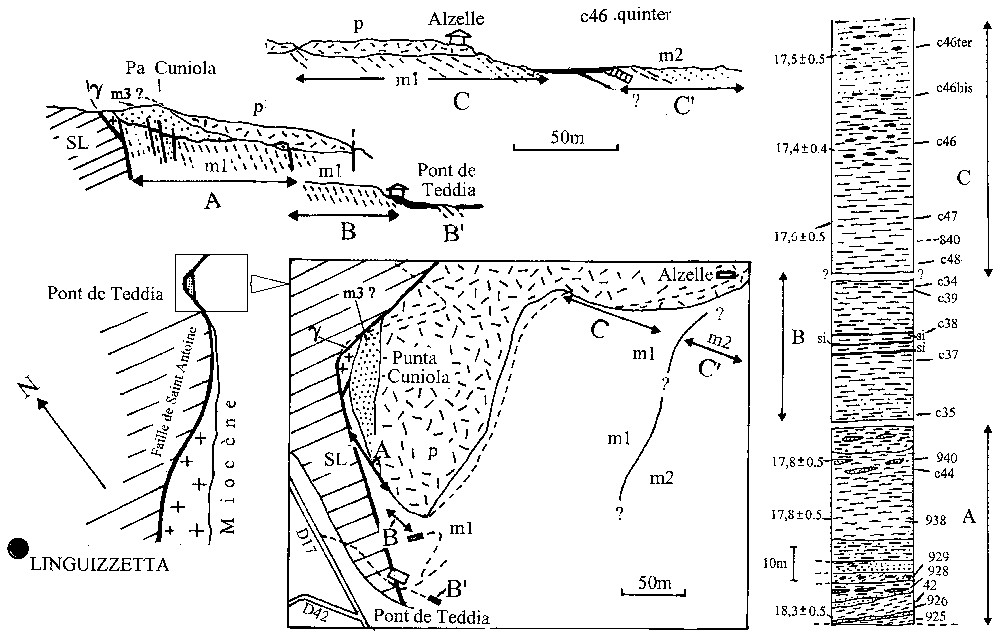

La base du Miocène au nord de Linguizzetta-région d'Alzelle. Cartes de localisation. Barré oblique : Schistes lustrés (SL) ; croix : granite de Linguizzetta () ; m1 : Fm. d'Alzelle (Burdigalien moyen–supérieur) ; m2 : Fm. d'Aghione (Burdigalien terminal–Langhien) ; pointillés : m3, Miocène supérieur ? ; tiretés : p, Pliocène continental de la formation de Peri. Coupes. Barré oblique : Schistes lustrés ; croix : granite de Linguizzetta () ; m1: Fm. d'Alzelle (Burdigalien moyen–supérieur) ; m2 : Fm. d'Aghione (Burdigalien terminal–Langhien) ; m3 : Miocène supérieur ? ; p : Pliocène continental de la Formation de Peri. Colonne synthétique du Miocène de la Fm. d'Alzelle. À gauche : âges en Ma; à droite : échantillons datés (voir texte et Tableaux 1 et 2) ; si, lits siliceux.

The base of the Miocene to the north of Linguizzetta–Alzelle area. Localization maps, cross sections and synthetic column. Localisation maps. Oblique lines: SL, ‘Schistes lustrés’; crosses: , Linguizzetta granite; m1: Alzelle Fm. (Mid–Upper Burdigalian); m2: Aghione Fm. (Late Burdigalian–Langhian); dots: m3, Upper Miocene?; dashes: p, Peri Fm. (continental Pliocene). Cross-sections. SL: ‘Schistes lustrés’; : Linguizzetta granite; m1: Alzelle Fm. (Mid-Upper Burdigalian); m2: Aghione Fm. (Late Burdigalian–Langhian); m3: Upper Miocene?; p: Peri Fm. (continental Pliocene). Synthetic column. To the left: ages (My); to the right: dated samples (see text and Tables 1 and 2); si: siliceous beds.

3.1 Base de la formation

Dans le ravin de Sonnente (Fig. 3, II), au-dessus du granite, des marnes blanches (0,5 m), à nannoflore pauvre d'âge imprécis, lui sont attribuées. Elles sont ravinées par un conglomérat grossier à galets granitiques dominants, épais de 2 m, incliné à 30∘E, qui forme la base de sables à passées de galets bien roulés, attribuables à la Fm. d'Aghione.

Au sud-est de La Miniera (Fig. 3, III), les marnes blanches (environ 7 m, intercalées de deux niveaux à galets de granite), à riche nannoplancton NN2 (cf. Tableau 1) et microfaune (Globigerinoides trilobus très abondants, Globigerina sp., Globorotalia sp.), s'appuient également sur le granite [13]. Au-dessus des marnes blanches viennent les marnes sableuses à galets de la Fm. d'Aghione, avec, dès les premiers mètres, d'abondants Helicosphaera ampliaperta et Sphenolithus heteromorphus (NN4–NN5), du Burdigalien terminal–Langhien inférieur.

3.2 Succession des marnes autour d'Alzelle (Fig. 4)

Les marnes d'Alzelle sont redressées et séparées, à l'ouest, de la zone des Schistes lustrés par une zone faillée où s'intercale localement une lame de granite. De ce fait, leur base stratigraphique n'est pas observable ici. Trois sections permettent de reconstituer la succession (Fig. 4, coupes A, B, C).

3.2.1 Section A

Elle s'observe le long de la piste au flanc sud de la Punta Cuniola, à l'altitude 130 m. Sous les brèches rubéfiées de la Fm. de Peri (Pliocène continental) [28], des grès calcaires à débris d'huı̂tres et chenaux conglomératiques, attribués jusqu'ici [4] à la Fm. d'Aghione, mais probablement plus récents, surmontent en discordance les marnes d'Alzelle, visibles sur une épaisseur d'environ 50 m. Celles-ci ont fourni du nannoplancton de la nannozone NN2 et des microfaunes relativement riches en Globigerinoides gr. trilobus (Tableaux 1 et 2). Ces marnes, blanchâtres à beiges, souvent silteuses, admettent quelques lits sableux, généralement lenticulaires.

3.2.2 Section B

En contrebas de la piste précédente, une entaille artificielle montrait (en 1997) des marnes claires sur une épaisseur d'environ 45 m. Les couches, subverticales et dirigées nord–sud, doivent se placer peu au-dessus de la section A. L'âge obtenu est le même que dans cette dernière. On relève quelques minces passées siliceuses, analogues au lit de 30 cm d'épaisseur, que montre l'affleurement isolé (B′). Cette roche blanc roussâtre à radiolaires, spicules (?) et éclats vitreux, rappelle les silexites qui, parfois liées à des tuffites acides, sont connues au Burdigalien tout autour de la Méditerranée occidentale [27].

3.2.3 Section C

Elle se place 450 m plus au nord. L'orientation des couches étant toujours N à N20 et sauf accident transverse, cette section se place au-dessus des assises de la section B. Ici, les marnes, plus blanches et très homogènes, visibles sur 50 m d'épaisseur, présentent de petits micas noirs d'origine éventuellement éruptive. La partie terminale de la coupe (environ 25 m), qui affleure mal, montre des marnes de plus en plus sableuses dont la teinte passe au gris jaunâtre. Au-delà d'un hiatus d'observation, des assises de la Fm. d'Aghione débutent par un grès fin calcareux à grands dentales qui a révélé Sphenolithus belemnos et S. heteromorphus (NN4), suivi par des marnes sableuses à Praeorbulina sicana du Langhien inférieur.

Au total, en additionnant les trois sections d'Alzelle, on reconstitue une section de l'ordre de 170 m, qui contraste avec les faibles épaisseurs de la Miniera et de Sonnente, où, sous la Fm. d'Aghione, est seule représentée la partie la plus basse de la Fm. d'Alzelle.

3.3 Données micropaléontologiques sur la Fm. d'Alzelle

3.3.1 Nannoplancton

Nous utiliserons, outre la classique zonation de Martini (NN…) [29], la zonation méditerranéenne (MNN…) de Fornaciari et Rio [19], élaborée sur des sites proches d'Italie (Tableau 1).

Sur toute leur épaisseur, les marnes d'Alzelle livrent des associations MNN2b (= moitié supérieure de NN2) du Burdigalien. Parmi les formes-guide, Helicosphaera ampliaperta apparaı̂t au milieu de NN2, c'est-à-dire au début de MNN2b [19] : cette espèce est présente sur toute l'épaisseur de la formation d'Alzelle, sauf à son extrême base à Sonnente. H. mediterranea est considérée comme débutant légèrement plus haut (milieu de MNN2b). Cette espèce, définie à Alzelle par C. Müller [32], n'a effectivement pas été observée dans les couches basales de la Miniera. Rarement abondante à Alzelle, elle ne dépasserait pas MNN3a (équivalent approximatif de NN3 de Martini), et n'atteindrait donc pas le sommet du Burdigalien. Enfin, dans les couches supérieures d'Alzelle, la présence occasionnelle de Sphenolithus belemnos, d'âge MNN3a et b, s'accorde avec celle d'H. mediterranea, avant l'apparition de S. heteromorphus (Burdigalien terminal–Langhien), qui caractérise la Fm. d'Aghione.

La moitié des prélèvements ont fourni un nannoplancton significatif. La richesse et la bonne conservation des formes liées aux marnes les moins silteuses, caractérisent des milieux de mer largement ouverte, et cela dès la base de la formation. Un petit nombre d'échantillons, surtout à la partie supérieure (section Alzelle C), ont montré quelques Dictyococcites bisectus, forme robuste allant de l'Éocène supérieur à l'Aquitanien, ce qui avait fait penser [9,36] à ce dernier étage. En fait, cette espèce est remaniée puisqu'elle coexiste avec H. ampliaperta et H. mediterranea, formes post-aquitaniennes. Par ailleurs, l'observation de nannofossiles du Crétacé supérieur et du Paléocène dans quelques prélèvements s'explique par leur remaniement à partir de niveaux tendres, tels que ceux de certaines unités alpines affleurant plus à l'ouest [10].

3.3.2 Microfaune

La moitié environ des 35 échantillons des trois sections d'Alzelle ont livré des microfaunes significatives où l'association des formes pélagiques (Globigerinoides trilobus, Globoquadrina dehiscens, G. baroemoenensis,) caractérise le Burdigalien (N6-base de N7). Malgré le caractère pélagique des associations, observable dès la base de la formation, la relative abondance des formes benthiques implique un milieu de profondeur modérée (Tableau 2).

3.3.3 Grade-datings

Cette méthode utilise le degré d'évolution graduelle d'un caractère mesurable chez les populations de certaines lignées : par exemple celle qui comporte dans sa succession l'espèce Globigerinoides trilobus. Ce degré d'évolution permet d'interpoler des âges numériques, obtenus par des datations radiométriques [20,22]. Les grade-datings des échantillons d'Alzelle, faites sur des populations d'au moins 32 individus, sont les suivantes, de bas en haut (Fig. 4, colonne stratigraphique) :

- • lignée des Globigerinoides trilobus : Alzelle A, 18,3±0,5 Ma (926), 17,8±0,5 Ma (938, 940) ; Alzelle C, 17,6±0,5 Ma (C47), 17,4±0,4 Ma (C46), 17,5±0,5 Ma (C46ter) ;

- • lignée des Catapsydrax dissimilis : Alzelle A, 18,0 Ma (926) – intervalle de confiance inconnu – ; ce résultat est compatible avec l'âge obtenu pour le même échantillon sur la lignée des Globigerinoides.

Comme, selon les auteurs, le Burdigalien va de 20,6 à 16,5 Ma [21], de 20,5 à 16,4 Ma [2] ou de 20,3±0,4 à 15,8±0,2 Ma (Odin et al. in [31]), les marnes d'Alzelle se placent essentiellement à la partie moyenne de l'étage, ce qui s'accorde avec les données du nannoplancton et des Foraminifères planctoniques. La partie terminale du Burdigalien, autour de 17–16 Ma, ne semble pas représentée dans la succession d'Alzelle. Elle peut être recherchée dans la partie basale de la Fm. d'Aghione.

4 Rapports entre les formation de Saint-Antoine et d'Alzelle

Les deux formations ne sont jamais en contact direct, les marnes d'Alzelle étant uniquement localisées au nord de la plaine d'Aleria. Les grade-datings citées plus haut pourraient indiquer que le dépôt de la blocaille de Saint-Antoine a précédé, d'ailleurs de peu, celui des marnes d'Alzelle. Il est aussi possible que la Fm. de Saint-Antoine, dont le faciès très grossier implique un dépôt rapide, soit équivalente à une partie des marnes d'Alzelle, le relief nourricier de la blocaille étant probablement, autour de Linguizzetta, plus éloigné qu'autour de Saint-Antoine. On constate en effet que la nannoflore relativement riche de la lentille marneuse de Poggioloni, dans les brèches, ne montre pas Helicosphaera mediterranea, ce qui est aussi le cas de l'extrême base des marnes d'Alzelle : ces niveaux pourraient ainsi se placer dans la première moitié de MNN2b [19], l'essentiel des marnes d'Alzelle se situant dans un Burdigalien un peu plus récent, MNN2b haut-MNN3a.

5 Rapports des formations burdigaliennes de Saint-Antoine et Alzelle avec les dépôts miocènes plus récents

Aux marnes d'Alzelle et à la blocaille de Saint-Antoine succède un ensemble très épais de marnes sableuses, sables, grès calcareux riches en débris organiques (huı̂tres, oursins, mélobésiées), conglomérats mal cimentés à galets bien roulés (rhyolites permiennes, granites varisques) : la formation d'Aghione [4]. La disposition relative des divers faciès varie d'un secteur à l'autre.

Cette Fm. d'Aghione a été définie dans la partie sud de la plaine d'Aléria. On peut observer sa base stratigraphique sur la rive droite du Fium'Orbo, au confluent du ruisseau de Bujosa (Fig. 2, II). Là, au-dessus de la brèche granitique grossière, un niveau centimétrique de marnes gris foncé, suivi de quelques dalles de grès calcareux à huı̂tres, a été daté du Burdigalien terminal–Langhien basal : une abondante microfaune caractérise la biozone à Bisphericus (N7 sup.) [2], avec Globigerinoides bisphericus, Globorotalia acrostoma (dét. J. Cravatte) et la riche nannoflore appartient à la nannozone NN4, Helicosphaera ampliaperta coexistant avec Sphenolithus heteromorphus (dét. C. Müller). Au-dessus, viennent des couches marno-sableuses à galets roulés de rhyolites, typiques de la Fm. d'Aghione. À 5 km plus au nord-est, celle-ci est datée, en divers points autour d'Aghione [4], du Langhien inférieur par Praeorbulina sicana avec de riches nannoflores à S. heteromorphus (NN4–NN5). Les grade-datings effectuées sur des échantillons du secteur d'Aghione (16,0±0,2 ; 16,1±0,1 Ma) s'accordent avec les données micropaléontologiques.

Dans la partie nord de la plaine d'Aléria, des couches marno-sableuses avec des grès à huı̂tres et des passées conglomératiques reposent sur les marnes d'Alzelle et ont été regroupées dans la Fm. d'Aghione. Cette attribution n'est assurée qu'en certains sites : à la Miniera (Fig. 3, III, éch. 1186–1189), à l'est d'Alzelle (Fig. 4C′, éch. C46 quinter) et à Fiurinaccia (Fig. 3, IV, éch. 1178 et 1180), tous points où des passées marneuses entre des décharges conglomératiques livrent P. sicana et des nannoflores riches en S. heteromorphus.

En revanche, il n'a pas été possible de dater les assises sableuses ou marno-sableuses qui, à Sonnente (Fig. 3, II) et sur la croupe de Partino (Fig. 3, I), surmontent directement le granite de Linguizzetta par l'intermédiaire d'un conglomérat de base. S'il s'agit bien comme ailleurs de la Fm. d'Aghione, celle-ci, en discordance cartographique sur la Fm. d'Alzelle, correspond à un cycle indépendant du précédent.

6 Considérations géodynamiques

Un certain nombre de propositions peuvent être formulées à partir des observations précédentes.

6.1 La base du remplissage néogène du canal de Corse

Les dépôts néogènes de ce bassin [26] surmontent des ensembles sédimentaires couronnant une croûte continentale amincie (20–25 km) en arrière du prisme orogénique apennin [30]. Le caractère pélagique de la Fm. d'Alzelle et des intercalations marneuses de la Fm. de Saint-Antoine prouve que la submersion de l'orogène alpin de Corse orientale a été relativement rapide et profonde dès le milieu du Burdigalien (entre 18,7 et 18,3 Ma), sensiblement plus tôt que dans le bassin de Saint-Florent où la formation marine de Torra (N7 sup.–N8 basal [14]) est l'équivalent de la base de la Fm. d'Aghione.

Sur la ride Elbe–Pianosa, remontée orientale du canal de Corse, la base du remplissage sédimentaire post-nappe est attribuée, dans le sondage Martina I (Fig. 1), au Late Burdigalian [7, (fig. 5A)], et serait l'équivalent de la Fm. d'Aghione. Épais d'environ 500 m, ces sédiments clastiques et marneux, apparemment non déformés, reposent en discordance sur des siltites marneuses et grès déformés de l'Oligocène moyen–supérieur, d'appartenance « épi-ligure », nord-apenninique [7]. Dans l'ı̂le de Pianosa affleurent des marnes silteuses, attribuées, soit à la partie inférieure de la biozone N8 de Blow par la présence de Globigerinoides bisphericus [6] – donc Burdigalien terminal –, soit au Burdigalien moyen-supérieur [18] avec une nannoflore de la zone CN2 de Bukry (sensiblement équivalente à la zone NN3 de Martini [29]) ; ces marnes, dont la base est ici inconnue, sont donc l'équivalent de la Fm. d'Aghione.

6.2 La signification de la blocaille granitique de la Fm. de Saint-Antoine

Le panneau granitique de Linguizzetta s'étend vraisemblablement vers le sud, sous le Miocène, comme en témoignent les petits affleurements du nouveau pont sur le Corsigliese (route Corte–Aleria) et de Purrizone [4] (Fig. 1B), qui apparaissent respectivement 7,5 et 10 km au sud de Linguizzetta. La blocaille granitique entre ces points et sa poursuite jusqu'au-delà du Fium'Orbo pourrait aussi fournir un indice de cette extension.

Les caractéristiques de la blocaille (éléments de forte taille, majoritairement anguleux, sans classement) sont ceux de coulées de débris et de brèches d'écroulement, au pied d'un relief montagneux, dont le développement vigoureux est lié à la faille de Saint-Antoine.

6.3 Les événements post-burdigaliens

Le contraste de faciès et d'épaisseur est considérable entre la Fm. d'Aghione et, à l'ouest de la faille de Saint-Antoine ou de ses prolongements (Fig. 1), les calcarénites de Saint-Florent [15] et de Bonifacio [16,17], en grande partie contemporaines.

Les sédiments du Miocène d'Aléria–canal de Corse, par leur puissance pluri-kilométrique et par leur richesse en détritus grossiers, traduisent la subsidence liée au jeu distensif de la faille de Saint-Antoine et de ses prolongements.

Comme on le sait depuis longtemps [4,10], l'arrivée au Tortonien terminal et au Messinien (Fm. d'Aléria) de détritus grossiers provenant de la zone des Schistes lustrés est liée à un rejeu vertical important de la faille de Saint-Antoine. Alors est définitivement isolé le bassin intra-montagneux de Francardo [14] par rapport au domaine marin du canal de Corse (Fig. 1).

6.4 La signification de la faille de Saint-Antoine

Cette faille n'est que l'élément médian d'un système de failles est-corse [10] dont le jeu en distension, débutant au Burdigalien, a conditionné le développement du bassin sédimentaire canal de Corse–plaine d'Aléria. Si l'on prend en considération, à l'ouest de la faille, l'altitude de la Castagniccia (de l'ordre de 2000 m) et, à l'est, la puissance (environ 2 km) des dépôts miocènes de la Plaine orientale, on est conduit à attribuer à l'accident (faille et flexure associée) un rejet vertical minimum de 4 km. Il s'agit donc d'un segment d'une faille listrique d'échelle crustale [8,30].

La mise en relief de l'antiforme Castagniccia–cap Corse, datée du Tortonien supérieur–Messinien basal [4,10], est intervenue plus de 10 Ma après le jeu ductile extensif (32 à 25 Ma) de la zone de cisaillement oriental du Tenda [3,8,24] ; la phase d'exhumation à laquelle elle est liée n'est donc pas contemporaine des premiers réajustements distensifs terminant la tectogenèse responsable de l'empilement des nappes alpines, comme l'ont aussi montré les études des traces de fission sur apatite [5,23].

Nos conclusions quant à l'âge de l'arrivée de la mer au milieu du Burdigalien et sur les modalités du jeu des failles est-corse, fondées sur des arguments litho- et bio-stratigraphiques, s'accordent ainsi avec les résultats des études de traces de fission sur apatite, qui indiquent une remontée rapide du bâti corse, débutant au Burdigalien, postérieurement à une première phase d'exhumation liée à de grands détachements ductiles à l'Oligocène.

Remerciements

Les auteurs remercient J. Cravatte (foraminifères) et C. Müller (nannoflores), qui ont examiné certains prélèvements du Miocène, à A. Cherchi (Cagliari) et V. Pascucci (Sassari) pour leurs rapports constructifs, à P. Rossi et A. Michard pour leurs critiques du manuscrit, ainsi qu'à L. Mamou pour le dessin des figures.