1 Introduction

Plusieurs études hydrogéochimiques récentes [1,5,7,12] sur les aquifères côtiers du pourtour méditerranéen confirment que les eaux souterraines y accusent des salinités de plus en plus élevées. Ces études montrent que l'intrusion de l'eau de mer, liée à une exploitation intensive de l'aquifère, est souvent impliquée dans la salinisation des eaux souterraines côtières. Cependant, dans certains cas, elles mettent également en évidence une contribution importante d'autres phénomènes : la dissolution d'évaporites, le retour à l'aquifère d'eau d'irrigation concentrée en surface par évaporation ou, plus rarement, la remobilisation d'eau marine piégée lors d'intrusions marines anciennes, parfois même contemporaine du dépôt des sédiments constituant l'aquifère. Si cette liste comprend les sources de salinisation les plus fréquentes, elle n'est cependant pas exhaustive, comme en témoigne le cas présenté ici : celui d'un aquifère sédimentaire côtier marocain reposant sur des formations schisteuses. Il a été remarqué que les teneurs élevées en chlorures se limitent presque exclusivement aux forages ayant atteint ces formations schisteuses. Dans l'objectif de préciser l'origine des chlorures, nous avons donc procédé à des prélèvements d'eau sur les forages concernés pour mesurer les teneurs en éléments majeurs, en bromures et en isotopes stables de la molécule d'eau, ainsi qu'à un échantillonnage des roches issues de ces mêmes forages, pour analyses chimiques élémentaires et étude pétrographique sur lames minces.

2 Aperçu géologique et hydrogéologique

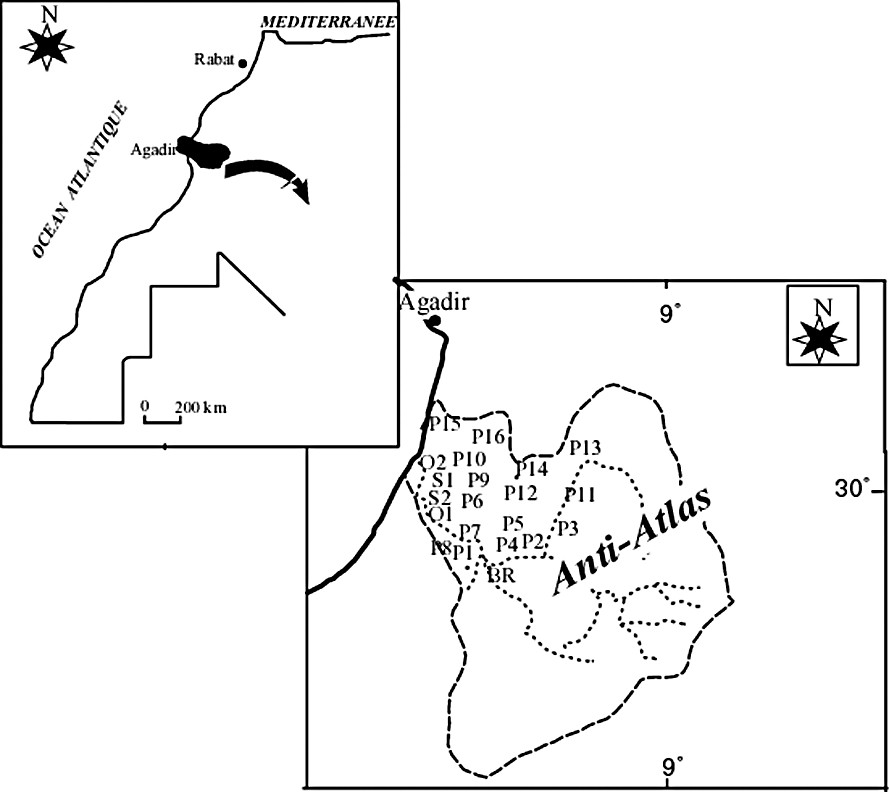

Le bassin de Massa, situé dans le Sud-Ouest du Maroc (Fig. 1), s'étend sur environ 1500 km2. D'une épaisseur moyenne de 80 m, le réservoir aquifère est formé par des dépôts quaternaires essentiellement continentaux, de natures très variées. On y rencontre notamment des marnes, des calcaires marneux, des dépôts conglomératiques et alluvionnaires, des calcaires lacustres et des formations dunaires. L'ensemble repose sur un substratum schisteux imperméable d'âge Acadien. Le sens général des écoulements dans l'aquifère est est–ouest à E–NW, depuis la chaîne montagneuse de l'Anti-Atlas à l'est, qui constitue une aire importante de recharge, vers l'océan Atlantique à l'ouest et la nappe du Souss au nord, qui constituent les exutoires naturels de la nappe. Les valeurs de transmissivité varient entre et , selon la nature lithologique de l'aquifère, et notamment son argilosité.

Localisation du site expérimental.

Location of the experimental site.

3 Prélèvements et analyses

Vingt et un échantillons d'eau ont été prélevés. Ces prélèvements ont concerné onze puits qui atteignent le substratum schisteux et dont les eaux présentent des salinités élevées, six puits et deux sources à faible salinité, ainsi que des eaux de surface (oued). Ces dernières, ainsi que les eaux peu salées, ont été prélevées à des fins de comparaison.

L'ensemble des prélèvements a fait l'objet d'analyses physico-chimiques et isotopiques. Les paramètres chimiques et physiques non conservés (température, pH, conductivité électrique et alcalinité) ont été mesurés sur le terrain au moment du prélèvement (Tableau 1). Les analyses chimiques (Cl−, Br−, , , Ca2+, Mg2+, Na+ et K+) ont été effectuées au laboratoire de géologie appliquée et de géo-environnement de l'université d'Agadir. Les analyses isotopiques (teneurs en oxygène 18 et en deutérium de l'eau) ont été réalisées au Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires de Rabat (CNESTEN). Les résultats sont reportés en notation conventionnelle δ, en part pour mille de variation par rapport au standard international V-SMOW [8]. Les incertitudes analytiques sont de 0,1‰ pour l'oxygène 18 et de 1‰ pour le deutérium.

Données physico-chimiques et isotopiques sur les eaux souterraines

Physicochemical and isotopic data of groundwater

| T (°C) | pH | σ (μS cm−1) | Cl− | K+ | Na+ | Br− | ||||||||

| mg l−1 | (‰ V-SMOW) | |||||||||||||

| P1 | 23,40 | 6,5 | 3650 | 138 | 888 | 66 | 58 | 1,6 | 240 | 46 | 206 | 2,9 | −4,86 | −27,90 |

| P2 | 23,20 | 6,0 | 13610 | 207 | 4276 | 176 | 1 | 19,4 | 1600 | 446 | 301 | 12,2 | −4,30 | −24,00 |

| P3 | 24,60 | 6,2 | 4970 | 171 | 1236 | 270 | 27 | 4,8 | 564 | 329 | 25 | 3,5 | −3,85 | −21,30 |

| P4 | 23,90 | 6,7 | 5440 | 195 | 1556 | 108 | 92 | 8,0 | 690 | 469 | 27 | 4,4 | −3,65 | −22,20 |

| P5 | 24,10 | 6,9 | 7340 | 276 | 2437 | 224 | 86 | 10,2 | 710 | 328 | 289 | 7,0 | −3,57 | −19,56 |

| P6 | 24,00 | 7,2 | 1100 | 125 | 178 | 56 | 5 | 6,7 | 95 | 33 | 32 | 0,6 | −1,77 | −10,20 |

| P7 | 24,00 | 7,0 | 1182 | 150 | 178 | 62 | 3 | 6,9 | 104 | 21 | 49 | 0,7 | −1,52 | −11,40 |

| P8 | 20,20 | 8,0 | 2550 | 153 | 525 | 96 | 46 | 3,4 | 287 | 63 | 33 | 1,7 | −4,87 | −31,20 |

| P9 | 22,90 | 7,6 | 1288 | 196 | 192 | 68 | 21 | 3,4 | 109 | 12 | 57 | 0,4 | −6,16 | −37,30 |

| P10 | 23,60 | 7,5 | 2120 | 277 | 462 | 90 | 17 | 5,0 | 245 | 66 | 41 | 1,3 | −6,09 | −38,70 |

| P11 | 22,1 | 6,8 | 8020 | 450 | 2040 | 280 | 301 | 18 | 659 | 440 | 375 | −6,21 | ||

| P12 | 24,1 | 7,4 | 3710 | 179 | 905 | 105 | 54 | 5,6 | 364 | 180 | 51 | |||

| P13 | 23,6 | 7,37 | 3420 | 306 | 781 | 200 | 45 | 2,5 | 470 | 140 | 83 | −3,32 | −21,8 | |

| P14 | 24,0 | 7,0 | 3000 | 258 | 675 | 125 | 33 | 9,2 | 254 | 133 | 108 | −3,86 | ||

| P15 | 25,0 | 7,4 | 2780 | 300 | 424 | 209 | 102 | 11 | 227 | 35 | 39 | −28,7 | ||

| P16 | 26,2 | 7,2 | 1100 | 357 | 249 | 44 | 22 | 10,5 | 57 | 137 | 51 | |||

| S1 | 23,10 | 7,7 | 1157 | 377 | 162 | 46 | 25 | 2,6 | 74 | 88 | 51 | 0,6 | −6,12 | −38,00 |

| S2 | 24,70 | 8,0 | 1193 | 333 | 178 | 66 | 16 | 3,0 | 75 | 98 | 56 | 0,6 | −6,32 | −39,80 |

| O1 | 19,70 | 8,1 | 515 | 174 | 71 | 15 | 4 | 2,7 | 45 | 22 | 23 | 0,3 | −0,37 | −4,80 |

| O2 | 18,80 | 7,9 | 11220 | 482 | 3181 | 320 | 3 | 1,2 | 1580 | 185 | 228 | 11,6 | −2,03 | −15,30 |

Huit échantillons de schistes, provenant de cinq des puits qui les atteignent, ont fait l'objet d'analyses chimiques élémentaires et d'analyses pétrographiques. Les analyses chimiques élémentaires ont été effectuées sur roche totale par fluorescence X au CNESTEN et ont concerné à la fois des roches saines et des roches altérées. L'analyse pétrographique a été effectuée sur lames minces au laboratoire de géologie appliquée et de géo-environnement de l'université d'Agadir.

4 Résultat et discussions

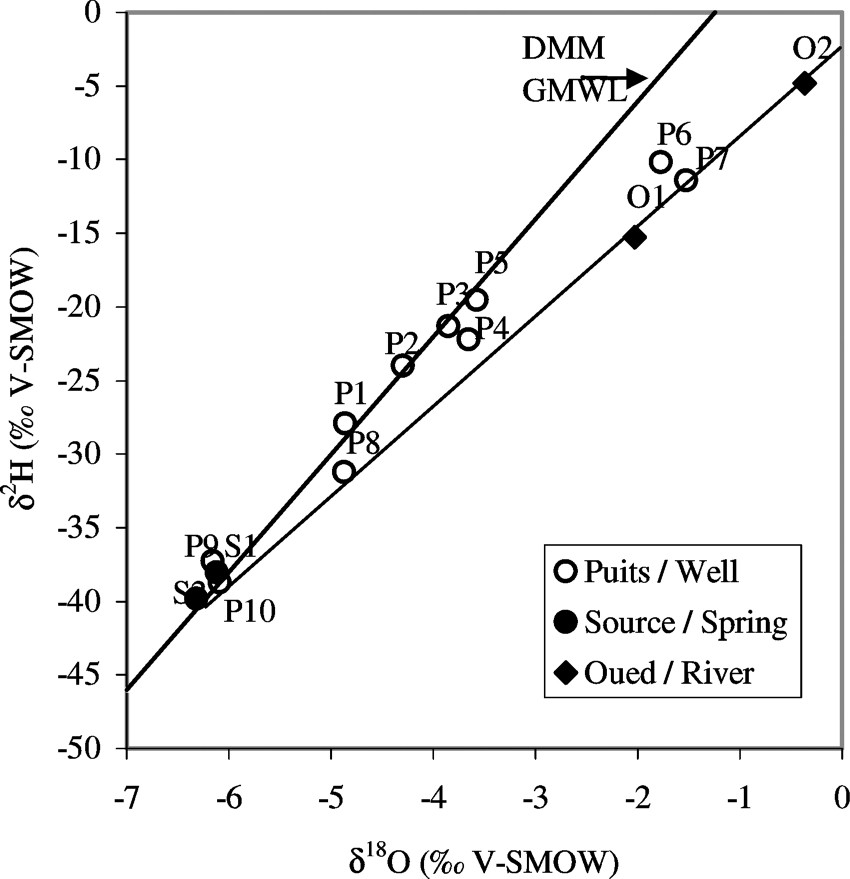

4.1 Analyses isotopiques de l'eau

Les teneurs en isotopes lourds des eaux prélevées (Fig. 2) permettent de mettre en évidence une influence de l'évaporation et/ou d'un mélange avec de l'eau de mer pour quatre échantillons seulement. En effet, les points représentatifs de ces échantillons, relativement riches en isotopes lourds, sont situés nettement sous la droite mondiale des eaux météoriques (DMM, [2]). Les échantillons concernés sont ceux de l'oued Massa (O1 et O2), ainsi que ceux collectés dans les puits P6 et P7, dont les eaux sont peu salées. En revanche, les points représentatifs des eaux les plus salées se situent pratiquement sur la DMM, leur composition isotopique ne témoignant donc, ni d'une participation d'eau de mer, ni d'une évaporation marquée.

Relation 18O/2H (‰ V-SMOW).

Relationship 18O/2H (‰ V-SMOW).

4.2 Analyses chimiques de l'eau

L'ensemble des paramètres physico-chimiques analysés sur les eaux montre de très larges variations : les écarts types sont parfois du même ordre de grandeur que la moyenne. La conductivité électrique varie entre 515 et 13 610 μS cm−1, en relation avec les teneurs en sels dissous (entre 357 et 7028 mg l−1).

Le faciès chimique des eaux de puits est, quelle que soit la teneur en sels dissous, de type chloruré sodique. En revanche, ce faciès est de type bicarbonaté sodique et magnésien pour les eaux de source.

Le calcul des indices de saturation par rapport aux espèces minérales non silicatées les plus communes montre que, pour l'ensemble, les eaux sont à saturation par rapport à la calcite et à la dolomite et restent sous-saturées vis-à-vis du gypse et, bien sûr, de la halite.

La Fig. 3 met en relation les teneurs en Na+ et en Cl− pour les différents prélèvements d'eau. Sont également reportées sur cette figure les droites représentant la dilution de l'eau de mer (droite 1 : pente 0,86) et la dissolution de la halite (droite 2 : pente 1). Elle montre que les teneurs en chlorure et en sodium sont liées linéairement, mais selon une troisième droite avec une pente très inférieure (0,4) aux deux premières, suggérant l'existence d'une source de chlorure différente.

Relation Na+/Cl−.

Relationship Na+/Cl−.

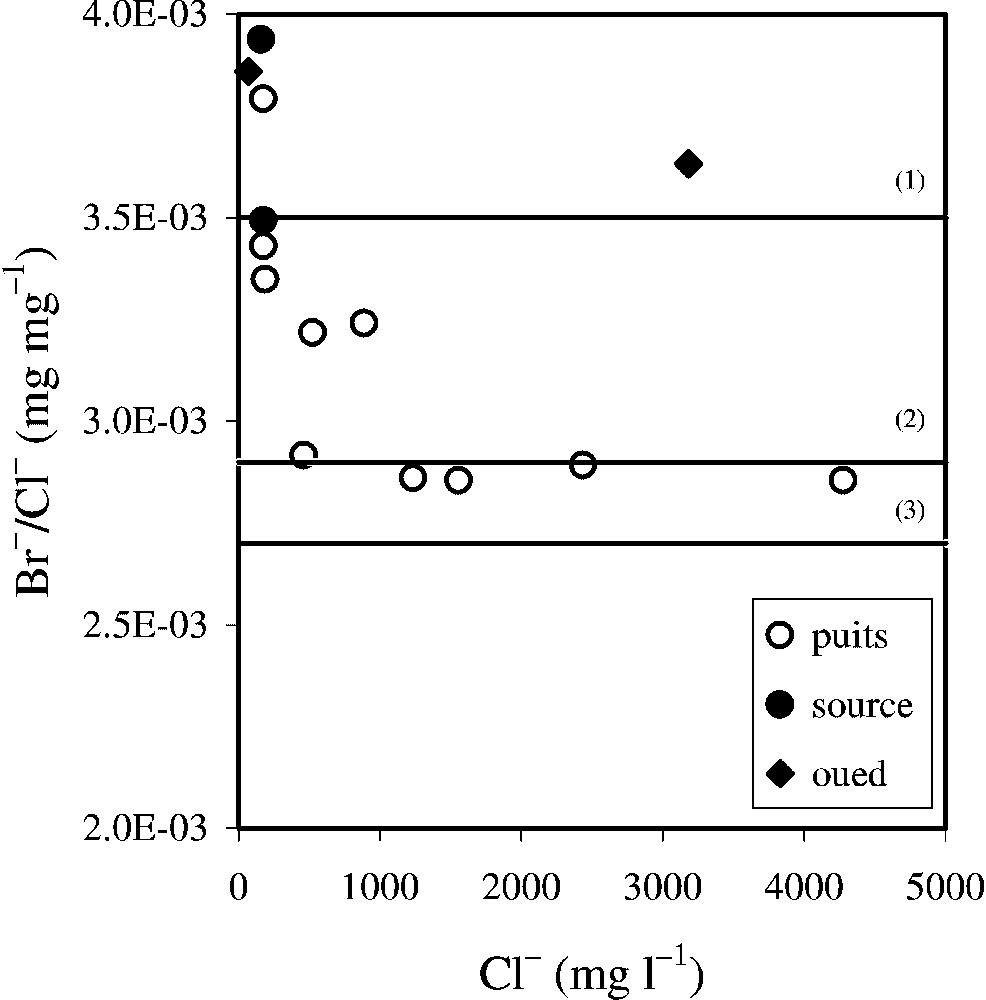

L'existence de cette source est confirmée par la Fig. 4, qui met en relation le rapport Br−/Cl− et la concentration en Cl− des échantillons d'eau et sur laquelle est reportée également la droite représentant le rapport Br−/Cl− marin ( [9]). La quasi-totalité des points dessine une tendance entre (1) un pôle caractérisé par une faible teneur en chlorures et un rapport Br−/Cl− ou égal un peu supérieur à celui de l'eau de mer et (2) un pôle chloruré, avec un rapport Br−/Cl− significativement plus faible ( à ) que celui de l'eau de mer. Le seul échantillon qui ne s'inscrive pas dans cette tendance est l'un des échantillons d'eau de l'oued, qui possède à la fois une teneur en chlorure relativement élevée et un rapport Br−/Cl− marin : cet échantillon a été prélevé dans une partie de l'oued influencée par la marée. Le rapport Br−/Cl− de type marin du premier pôle (eaux à faible teneur en Cl−) peut être lié au lessivage des aérosols et des embruns marins [3]. Celui du second pôle est inférieur au rapport marin, tout en restant largement supérieur au rapport d'une halite marine primaire ( [5]), ce qui permet d'exclure une participation significative par intrusion d'eau de mer et par dissolution d'évaporites marines à la minéralisation chlorurée des eaux. Ce pôle étant représenté par les eaux des puits qui atteignent les schistes, il est logique de mettre ses caractéristiques en rapport avec les mesures réalisées sur ces roches.

Br−/Cl− en fonction de Cl−. (1) : Rapport Br−/Cl− marin ; (2) et (3) : rapports Br−/Cl− des roches.

Br−/Cl− versus Cl−. (1): Marine Br−/Cl− ratio; (2) and (3): Br−/Cl− ratio in rocks.

4.3 Analyses chimiques des schistes

Les analyses chimiques sur roches montrent que les teneurs en chlorures dans les schistes étudiés sont très élevées, pouvant atteindre 40 000 ppm pour les roches saines (Tableau 2). Avec l'altération, les teneurs en chlorures diminuent rapidement, pour ne plus dépasser 700 ppm pour les roches les plus altérées.

Analyses chimiques des schistes

Chemical analyses of the schists

| Altération | Cl (ppm) | Br (ppm) | K (ppm) | Ca (ppm) | Sr (ppm) | |

| P5 Elmers | peu altérée | 13 400 | 38,9 | 19 800 | ||

| 57 300 | 125 | |||||

| P5 Elmers | pas altérée | 16 800 | 48,2 | 21 200 | ||

| 37 900 | 123 | |||||

| P2 Qsebt | pas altérée | 37 900 | 106,2 | 25 300 | ||

| 45 300 | 147 | |||||

| P3 Qsebt nord | altérée | 922 | 2,63 | 14 900 | 4170 | 72,4 |

| P3 Qsebt nord bis | altérée | 1180 | 3,2 | 15 400 | 3490 | 76,4 |

| P4 Ait oumribt | pas altérée | 13 000 | 37 | 16 300 | ||

| 37 200 | 1090 | |||||

| P1 Tibouzar | altérée | 866 | 2,41 | 17 900 | 3020 | 75,6 |

| P1 Tibouzar (altérée) | altérée | 639 | 1,73 | 12 600 | ||

| 3300 | 68,1 |

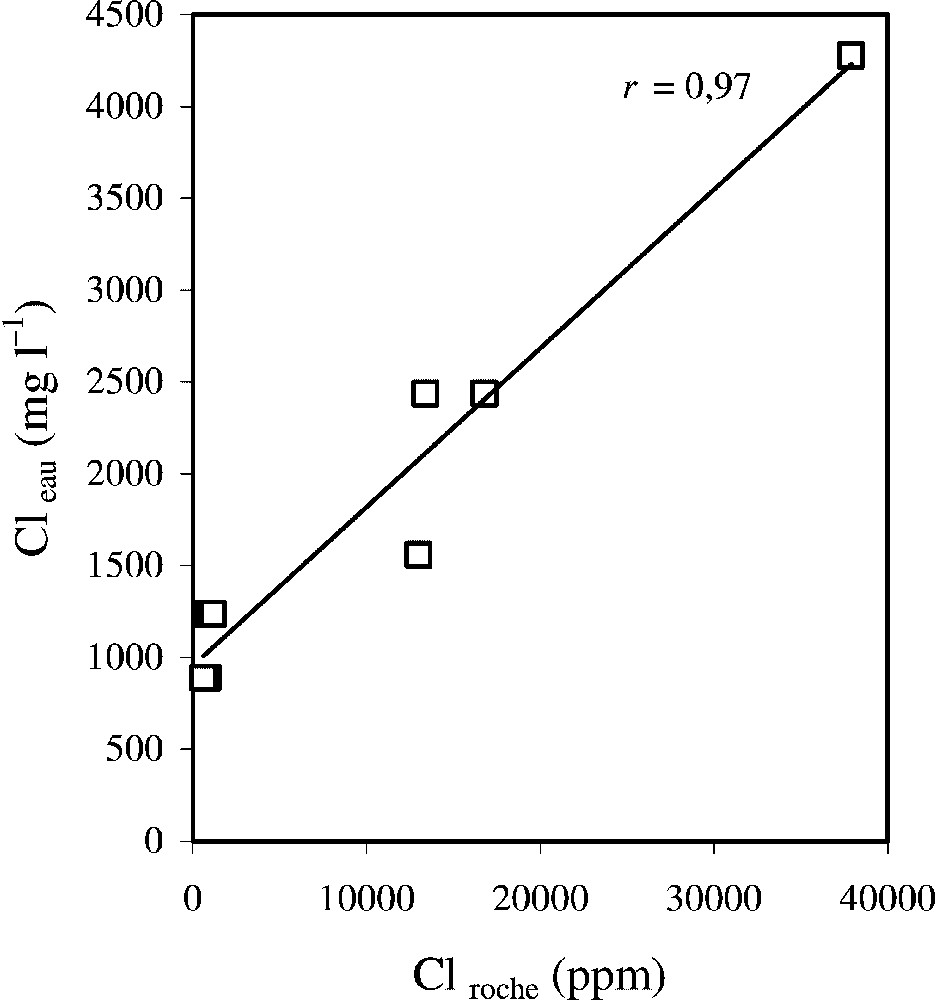

Cette richesse des schistes en chlorures peut être à l'origine des teneurs élevées des eaux captées dans cette formation. Cette hypothèse est renforcée par la bonne corrélation entre les teneurs en chlorures des eaux et celles des roches prélevées aux mêmes endroits (Fig. 5). Elle est confirmée par les valeurs du rapport Br−/Cl− déterminées sur les schistes, entre et . Cette gamme, reportée sur la Fig. 4, correspond bien aux rapports Br−/Cl− des eaux les plus chlorurées.

Relation Cl(eau)/Cl(roche).

Relationship Cl(water)/Cl(rock).

Tous ces faits convergent donc pour montrer que le chlorure et le bromure en solution dans les eaux souterraines captées dans les forages qui atteignent les schistes ont pour origine les schistes eux-mêmes, ce qui conduit à de nouvelles questions : sous quelle(s) forme(s) les chlorures peuvent-ils être présents dans ces schistes et quelles sont les modalités de leur transfert vers les eaux souterraines ?

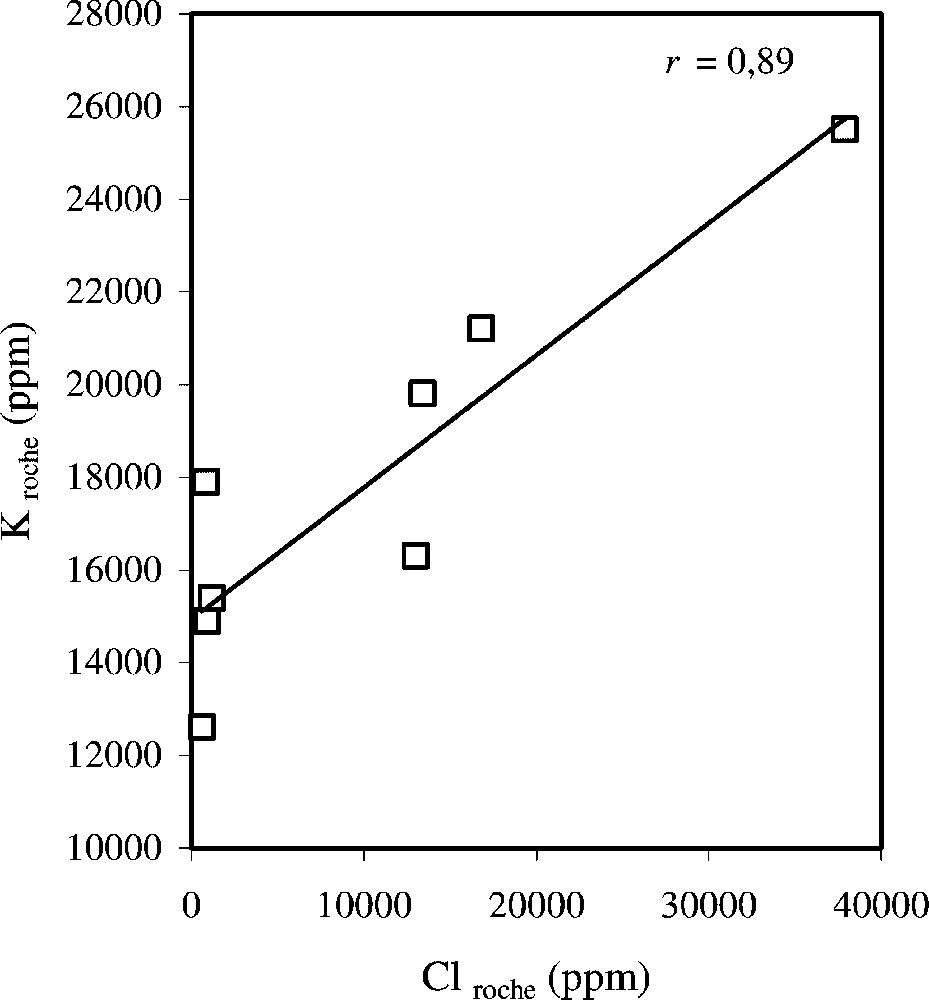

Une première hypothèse, la plus simple, repose sur l'hydrolyse de minéraux potentiellement riches en chlorure [10,11], notamment l'altération de la biotite, dont les groupements hydroxyles peuvent être substitués, peu ou prou, par des ions chlorure [4,6]. Cette altération s'accompagnerait de la libération d'autres ions, en particulier du potassium. La très bonne corrélation entre les teneurs en chlorure et les teneurs en potassium des schistes étudiés (Fig. 6) est en faveur de cette hypothèse. Ceci est par ailleurs confirmé par l'examen pétrographique sur lames minces. En effet, les coupes réalisées montrent que les roches schisteuses étudiées se divisent en deux types, tous deux de texture granolépidoblastique, avec un passage progressif de l'un à l'autre : schistes sains et schistes altérés. Les compositions minéralogiques de ces deux types de schistes sont très proches, mais la présence de l'altération est manifeste. (1) La chlorite est la phase minérale la plus abondante, surtout au niveau des roches altérées. Elle se présente sous forme de paillettes fortement développées et souligne parfois la phase minérale ancienne. Il s'agit de chlorite faiblement colorée, avec un pléochroïsme vert clair/vert foncé. (2) La biotite se présente en paillettes de tailles variées, sans orientation préférentielle. En lumière naturelle, ces biotites montrent un centre brun et une bordure verte, avec un pléochroïsme intense et des inclusions ferrugineuses opaques disposées le long des clivages. Il s'agit bien de biotites en voie de chloritisation.

Relation K/Cl au niveau de la roche.

K/Cl relationship in rock.

La chloritisation peut donc être à l'origine d'une partie du chlorure libérée par les schistes. Toutefois, il n'y a pas assez de chlore dans la biotite pour rendre compte d'une teneur de 40 000 ppm de Cl− dans les schistes. Même si l'on considère une biotite particulièrement riche en chlore, comme par exemple la chloranite (KFe3AlSi3O10Cl2), une teneur en Cl de 40 000 ppm impliquerait que les schistes soient constitués pour plus du quart (270 g par kg de roche) de biotite, ce qui n'est pas le cas.

Le chlorure pourrait également se trouver sous forme dissoute dans la porosité de la roche. Cependant, cette porosité est faible, variant généralement entre 1 (schistes sains) et 10 % (schistes altérés), ce qui correspond à une teneur en eau de 0,005 à 0,05 l par kg de roche. Ce volume d'eau est insuffisant pour contenir 40 g de Cl−, compte tenu de la solubilité des sels chlorurés. Le même type d'objection s'oppose à l'hypothèse qui situerait le chlorure sous forme dissoute dans des inclusions fluides piégées dans les minéraux des schistes.

Par élimination, il est donc vraisemblable qu'une grande partie du chlorure soit présente dans la roche sous forme solide, dans des minéraux évaporitiques chlorurés de type (Na, K, Ca, Mg) Cl et qui ont été préservés de la dissolution par la forte imperméabilité de la roche.

5 Conclusion

Bien que proches de la côte et sous climat semi-aride, les eaux de l'aquifère de Chtouka-Massa ne doivent leurs fortes teneurs en chlorure, ni à une intrusion marine, ni à une concentration sous l'effet de l'évaporation. Les indications livrées par les traceurs naturels et celles obtenues par une simple étude pétrographique s'accordent pour montrer que le chlorure en solution dans les eaux provient essentiellement des schistes singulièrement riches en cet élément qui constituent le substratum de l'aquifère.