La version française de l’article est disponible à la suite de la version anglaise

“Read the studies on silkworms, that will be, I believe, a good preparation for the work that we are going to undertake”.

In an obituary, Émile Roux, then deputy director of the Pasteur Institute, recalls this advice that Louis Pasteur “never failed to give to those who entered his laboratory and whom he took as collaborators” [1, p. 530]. These words of Pasteur, taken up by Roux, show that we are often satisfied with rather superficial images when we approach the sequence of silkworm diseases that took place from 1865 to 1869, if we stick to what is often presented as a scientific investigation perfectly carried out by Pasteur.

For example, in terms of “research policy”, we remember the order given by Jean-Baptiste Dumas, a chemist but also a senator of the Empire, from the Cévennes region but also Pasteur’s revered master, to find a solution to the disease that was eating away at the silkworms in the region: where the naturalists of the Museum were not succeeding with their methods of the past, the chemist, with the aura of his victories in the case of wine, was destined to succeed. At the most anecdotal level, we remember from this stay in the South the memorable meeting, in 1865 and Avignon, with the already well-known entomologist, Jean-Henri Fabre. The latter recounts it in great detail, forty years later, in the 9th series of his Souvenirs entomologiques [2, pp. 847–849]. There we learn that, after the formalities of greeting, Pasteur asked Fabre to show him a silkworm cocoon. For the first time in his life, Pasteur held a cocoon in his hand. He brought the cocoon to his ear, shook it and exclaimed in astonishment, “But there is something inside!” “Of course!” confirmed Fabre, “this is the chrysalis”. “Excuse me?”. This man, “thought Fabre incredulously,” is supposed to solve the problems of the silkworm epidemic? Fabre concluded: “After all, the singing master of the great Caruso sang out of tune”. Behind the anecdote, a conflict of scientific approaches: in 1857, Louis Pasteur had published his first dissertation devoted to lactic fermentation. Jean-Henri Fabre, on the other hand, had published a work on the germination and tubers of Orchids, a note on the mode of reproduction of truffles and a memoir on the Meloe, “ungainly beetle”.

On a more strictly scientific level, there are two breaks with the old interpretations that can be read in Pasteur’s own laboratory notebooks. The first break with the old interpretation simply continues the battle against spontaneous generation. As G. Chavancy reminds us that “the seventh notebook […] presents one of the first experiments intended to clarify the role of corpuscles in pebrine”, a disease caused by a fungus, a microsporidium, which gave black spots. The experiment “implies, however, that he thought that the corpuscles could be the cause of the contagion and not, as had been admitted until then, merely the consequence of the transformation of certain tissues of the animal under the effect of the disease” [3, p. 142]. It should also be remembered that this was not the first hypothesis that came to Pasteur’s mind, as he initially considered that the “corpuscle” was a symptom of the disease and not its origin. In fact, this corpuscle, which was not yet a “microorganism”, did not have the characteristics of those with which he had been confronted. It is notably following an exchange of letters with Franz Leydig, a German specialist in histology and micrography, that Pasteur evolved. Leydig explained to him in a letter dated December 26, 1866:

“I cannot share your idea that the corpuscles would be histological elements of the sick animal. On the basis of all my observations, the corpuscles are, for me, parasitic formations, which can be called by any specific name. […] consider this amorphous matter or these confused granulations of which you speak and which seem to you to be a modification of the tissues themselves, to be parasites and even a matrix of fungi” [4, p. 149].

The second breakthrough was that not only did Pasteur understand the already well-known pebrine, but he also discovered the contagious nature of another disease that affected silkworms: flacherie, which we now know involves a system of bacteria and viruses. who also hid in the bodies of diseased worms and describes his astonishment, practically live. Pasteur writes [4, p. 212]:

“In the early trials of 1867, out of sixteen clutches from non-corpuscle parents, fifteen succeeded, but the sixteenth perished almost entirely between the fourth molt and the ascent to the heather. The worms died suddenly after having shown the most beautiful appearance; in an education of one hundred worms, I found each day ten, fifteen, twenty dead which became black and rotted with an extraordinary rapidity, often in the interval of twenty-four hours […]. No matter how hard I looked for the presence of corpuscles in these worms, it was impossible for me to find the slightest trace of them; usually only the vibrios of putrefaction could be seen; finally, these worms never showed the true stains of pebrine.

Obviously, it remains to be convinced that there is another agent and that it transmits the disease. Patrice Debré recalls that at this time Pasteur thinks like a chemist:

“Pasteur will remember that he is a specialist in laboratory vapors. In fact, when he entered the silkworm farms affected by the dead-flat disease, he was quickly struck by a sour, unpleasant odor, which was more noticeable near the beds of the sick worms. Trying to identify it, he found that this odor reminded him of the volatile fatty acids that were released during the fermentations he had studied” [5, p. 224].

Fermentation refers him to the silkworm’s intestine, which is so important in its physiology. The intestine is crushed and reveals a microorganism that he already knows: bacteria. Only the last step of the demonstration remains: the microorganism ensures the contagiousness of the flachery.

“Mulberry leaves soaked in infusions and covered with a brush of crushed intestines of dead worms from the flachery, droppings of diseased worms or dust from magnaneries affected by the dead-flat disease will make contagious meals. The disease breaks out” [5, p. 226].

It is part of a very particular approach: a multiplication of observations, a diversity of experiments and an incredible meticulousness in the collection of results. Thanks to silkworms, Pasteur launched his next sequence: that of infectious diseases of animals.

In fact, many aspects of modern conceptions of the microbiological approach, but also of hygiene, have their origin in the work on silk: the implication of multiple microorganisms in diseases, the necessity to aerate the rearing places of silkworms, to control well the mulberry leaves that are given to the worms. But it is not only in these directions that we must look for what Pasteur did to the science of his time with the episode of silkworm diseases but, conversely, what the episode of silkworm diseases did to Pasteur and to the science of his time. We are witnessing, so to speak, a new organization of science, both internally and at the societal level.

1. A laboratory as close to the field as possible

In the previous sequences of Pasteur’s work, he always took his tools with him: first the microscope in Lille, to observe crystals and, already, yeasts, even bacteria, then his balloons at the top of the Mer de Glace to observe the evolution of the culture media, and then the microscope and the balloons in the Arbois countryside to follow the evolution of the broths and yeasts more closely. The wine sequence, as described by Emile Duclaux, required a place to work, and local craftsmen to make some instruments. Pasteur had set up a laboratory not far from the vineyards in an old canteen opened in July 1861 for workers on the new Besançon-Bourg-en-Bresse railway line, which also gave Pasteur and his family a direct route from Paris to Arbois, via Mouchard and Dole. To conduct the experiments, the scientist noted in his notebook that he needed a cone lighter, a few small porcelain capsules, graduated tubes of Golaz, a meter, 5 to 10 kg of mercury, two 10 cm3 pipettes, an oil enamel lamp and that it was advisable “to have trestles made in Arbois for the tables before arriving”. Emile Duclaux gave a description of this makeshift laboratory [6, p. 476]:

“We had left the traditional canteen sign on the front so that we sometimes saw customers coming in asking for a drink or food. Generally, they stopped at the door, surprised by the strangeness of the furniture, and left without saying a word […]. It must be said in their defense that, if the room did not resemble a coffee room, it did not resemble a laboratory either.”

Duclaux specified that, as there was no gas, “they heated with coals, whose fire was activated […] with fans” and that, as there was no water, they went, “like Rebekah, to fetch it from the public fountain, or, like Nausicaa, to wash [the] utensils in the river”. In short, when they walked “in the streets, to go to the cellars to draw the wine intended for the analyses”, they did not pass “without raising some jeers in the rather snide population of the small city”.

In the sequence of silkworms, there is no more ambiguity possible. From his first stay in Alès, Pasteur looked for a place where a double installation could be made. A house that resembled the family home in Arbois, precisely for the family: Marie, Marie-Louise and Cécile, who would die of typhoid along the way. But also a laboratory, a real one. An orangery in which major work had to be done, as Marcel Roland [7, p. 15] explains: the interior walls had to be treated with whitewash, disinfected with sulfur, and the woodwork had to be painted with copper sulfate. This was done at Pont-Gisquet.

The professionalization of the “microbiologist” can also be seen when one considers the equipment and products needed. Balloons, stoppers, tubes, dissecting instruments, magnifying glasses, glassware, forceps, flasks, gas nozzles, water baths, ovens and, of course, slides and microscopes …Jimmy Drulhon, who examined all the notebooks, noted the costs and also pointed out that all of this came from Parisian suppliers [8, p. 141]. It is no longer a question of a makeshift laboratory and there is no longer any improvisation. It is the house of Nachet that is now Pasteur’s regular supplier for microscopy. As Maxime Schwartz points out, “Pasteur appears as the creator of the Laboratory, this enclosure where natural phenomena are reproduced in a controlled way”. The Laboratory then becomes the place “into which, in a way, nature must be brought, but which, conversely, must know how to move and integrate itself into nature” [9, p. 3].

2. A team of collaborators

Pasteur also stabilized his team. Émile Duclaux, Jules Raulin and Désiré Gernez, who had accompanied him to Arbois, were found. Pasteur also invited Eugène Maillot, who would eventually direct the sericulture station in Montpellier. All of them were former students of the École normale supérieure, all of them were former students of Pasteur, all of them were chosen by Pasteur to be “agrégés-préparateurs”, a status that Pasteur had established at the ENS. All of them were loyal to Pasteur, all of them were among those whom Annick Perrot and Maxime Schwartz have described as “Pasteur’s lieutenants” [10]. We should also note their youth: Désiré Gernez, whom Pasteur described as “my aide-de-camp” [11, p. 310], was born in 1834, Jules Raulin in 1836, Émile Duclaux in 1840 and Eugène Maillot in 1841. Many of them have done or are doing an outside tour as a professor of Physics or other subjects: Gernez is at the Lycée Louis-le-Grand in Paris, Raulin at the Lycée de Caen, Duclaux at the Faculty of Sciences of Clermont-Ferrand. Pasteur wrote letters to the Minister of Public Instruction for each of his campaigns, such as the one of December 10, 1868: “The assistance of four people is indispensable to me in order to carry out the experiments that I plan”, a choice that he submitted to the Minister of Agriculture and the Minister of Public Instruction for authorization [11, p. 411].

We must also add, in this team review, Eugène Viala. A few words pronounced by Roux at the time of his death show perfectly who Viala was and the role of Pasteur in his “recruitments” [12, p. 743]:

“With Eugène Viala disappears, not the oldest, but the oldest of the Pastorians. Eugène Viala was about ten years old when he was employed in the temporary laboratory that Pasteur had set up in Pont-Gisquet for his studies on silkworm diseases. In 1871 Pasteur brought the young boy to Paris, to the laboratory on the rue d’Ulm, where he had appreciated his intelligence and good will. It is thus fifty-eight years since the man whose loss we mourn today became part of the Pasteur family. Eugène Viala’s career shows us how a child with only primary schooling, but who was industrious, selfless and capable of understanding beautiful things, could become the precious assistant of an illustrious scholar.

One will also remember that Eugene Viala will have often held the candidates to the vaccination against rabies. “He knew how to welcome them and reassure them with a delicate kindness”, commented Roux [12, p. 744].

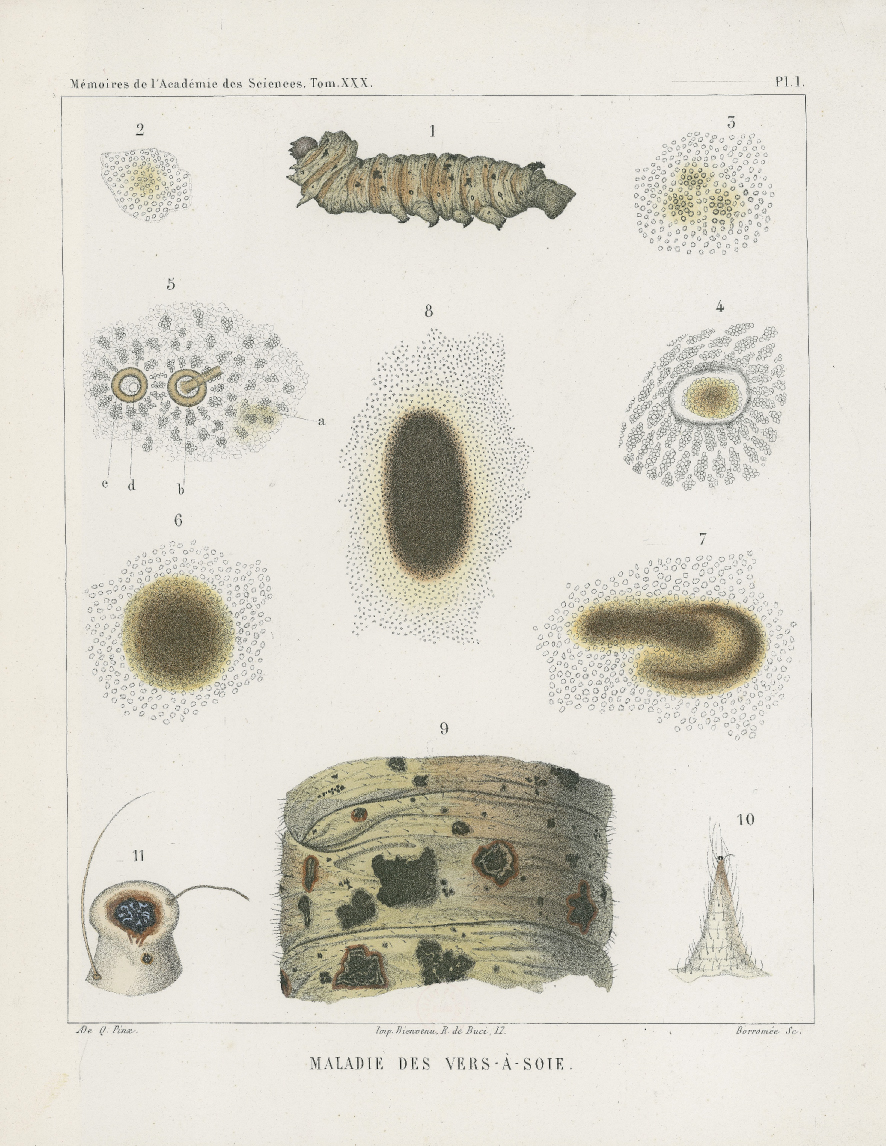

3. Serial illustrations

We must conclude with another type of collaborator: Peter Lackerbauer (1823–1872), whom the American historian of science Bert Hansen recalls as a very prolific illustrator and who had worked with Claude Bernard [13, p. 352]. But Pasteur made him take on another mission. Not only did he have to draw worms and the like accurately and naturalistically, but he also had to take photographs. Hansen points out that “there are no recollections, letters, or other evidence of how Pasteur worked with Lackerbauer, but we can assume that they were side by side for long periods of time and probably exchanged questions and suggestions” and that “we do not know whether Pasteur regarded Lackerbauer as a colleague or a technical assistant. Let us recall, of course, Pasteur’s interest in reproductions of the world: painting, lithography, and then daguerreotyping.

Pasteur explains in his Studies on Silkworm Disease in 1870 [4, p. 154]: “Whatever care the skilful draughtsman of these figures, Mr. Lackerbauer, has taken in representing all these forms of corpuscles, it is to be feared that the hand of the artist has added or subtracted something from nature; so we have tried to fix by a photographic proof one of the fields of observation […] Of course, there is no need to take into account the blurred spots of the figure which were out of focus”. Richard Moreau describes with precision the state of the art of photography at the time and the photographs taken in a sealed envelope deposited at the Academy in March 1869 [14, pp. 406–413], so that we can consider with Maxime Schwartz, that “Pasteur could have been the first to use such a device to examine microorganisms” [15, p. 58].

Marie and Louis Pasteur in Arbois.

But Pasteur also put in place a real strategy in accompanying his text with illustrations. The autobiographical frontispiece (the house of Pont-Gisquet in photogravure), the engravings presenting the work of silkworm farmers to anchor the research in the social question, the naturalistic drawings of silkworms and, finally, the microscope views, the only photographs in the book, show that there is a double progression to ensure the scientificization of silkworm education operations [16, pp. 129–145]: in the method of reproduction for printing and in the need to use the microscope as evidence.

In the “silkworm diseases” boxes in the Archives of the Pasteur Museum in Paris, there is a grey-green folder containing drawings, diagrams and photographs. On this folder and above a line drawn with a pencil, these words perfectly written: “Illustrations for Papa’s book”. From Marie-Louise, without a doubt. Without forgetting Marie Pasteur who, in this sequence more than in any other, played an important role in writing and proofreading [17, p. 93, 131, 136 et pp. 151–174].

4. An engaging science

But the new Pasteurian science is also a science that will move, circulate at all levels of society. Once again, the method becomes an organizer: in the school, with decision-makers, throughout the world. Rather than being applied, the Pasteurian method is involved in practice.

If one must pass through the “experimental magnanerie”, it is a temporary exit to better return to the one that is not, that of daily life. The method will “percolate” into society. If it can “percolate”, it is “thanks to the microscope and to work that is so easy”, writes Pasteur, that he “once accustomed a child of seven or eight years to it” [18, p. 97]. Pasteur’s microscope is not just a microscope for seeing: as in the case of the dispute over spontaneous generation, Pasteur has changed the nature of what is seen under the microscope. The demonstration is reduced to simple observation because a series of experiments will have allowed it. As later for the work on rabies, there will be no need to see the virus to say that it is there: Pasteur installs here his enterprise of lifting the obstacle of the realism of the infinitely small, before they become, in 1878, “microbes”. The microscope in one hand, of course, but an experimental practice in the other—the notebook allowing to list the different types of diseased worms and to make numerous tables that accompany drawings like those of Émile Duclaux [19], the balloon, later on it will be the Petri dish. The simple submission of cocoon samples to the microscope is at this price. Pasteur’s microscope is not, no longer, the microscope of the naturalist. Hence the tensions with the world of naturalists: Felix-Archimède Pouchet in the case of spontaneous generation, or Armand de Quatrefages, of the National Museum of Natural History, who went through the region and made a report, a report without follow-up. Well, yes! Jean-Baptiste Dumas gave him a particular follow-up: he called upon Pasteur …

As early as 1866, in his note to the Academy of Sciences [18, p. 166], Pasteur proposed, using the classic forms of modalization: “One could perhaps place microscopes, one or two, in the town halls or in the Comices, at the time of the grainings, under the direction of a person who would have become familiar with the use of this instrument for the recognition of the character of which we speak”. He is then pleased to learn that the Commission “has purchased forty microscopes which will be distributed in the various cantons of the department of the Gard, with an instruction written by Mr. de Lachanède, president of the agricultural Comice of Alais”. He estimates, in a letter to Jean-Baptiste Dumas of April 15, 1868 that “this initiative cannot fail to have imitators” [18, p. 243].

In fact, the microscope became the emblem of the struggle, the tool for mobilizing the leaders of the various institutions involved, but also, and perhaps above all, for engaging the population in the struggle and for the local appropriation of scientific methods: a sort of “engaging popularization” through the object and its manipulation. The journalists of the Progrès Séricicole were not mistaken: “Each educator simply becomes a microscopist” [8, p. 145]. Neither were the elected officials: Adrien Jeanjean, mayor of Saint-Hippolyte-du Fort AND an educator himself, or Stanislas Boffinton, prefect of the Gard. The whole system was then put in place. The prefect had 40 so-called administrative microscopes purchased. For him, one question remains worrying: it is a question of “knowing if there is not a serious disadvantage in entrusting these instruments, by themselves so fragile—in the case where it would be judged convenient to multiply them—, to hands that are not trained” [8, p. 146]. The solution was found, resembling the mobilization of the teachers of the École Normale of the Year II when France lacked gunpowder and had to be taught how to make it from saltpeter. Mr. Deloche, inspector of the academy, who knew his history well, considered that “it seems easy to train either at the École Normale or in meetings prepared for this purpose the student teachers for the future and the teachers in office, for the present [because] the devotion and the zeal of these worthy teachers of childhood has never failed the administration nor the country” and one is sure that, “at the first call that will be made to them, their love of the public good, their patriotism would carry them all to offer spontaneously their assistance for a work in which the prosperity of our unfortunate regions is engaged” [8, pp. 146–147]. Adrien Jeanjean himself takes charge of the training of the teachers of his canton, on a Thursday (the day without classes) and reports to the prefect: “During the lessons, they showed intelligence and a strong desire to respond to the conference that the administration had granted them. I have issued them certificates of aptitude which I have the honor of sending to you at the same time as the acknowledgements of receipt of the microscopes” [8, p. 147].

Finally, the “pasteurization of society”, as Bruno Latour would have said [20], is nestled in all the interstices of society, but BEFORE the pathogenic microbe of humans enters the scene. The microscopes ordered by Prefect Boffinton came from Louis Pasteur’s own establishment: the Maison Nachet, located in Paris, as we have already written. For the occasion, the Maison Nachet adapted its microscopes to the situation: the microscopes had to be simple to use, with an improvement in the functioning of the micrometric screws—they were obviously supplied with a booklet specifying the instructions for use [8, p. 153].

The microscope then became a new “lieutenant” of Pasteur, who was himself served by his soldiers: the silkworm and its diseases. It is the communicating and organizing object of the Pasteurian adventure, involving and engaging silkworm educators, student educators, sericultural committees, professional and non-professional journals, mayors, prefects, and industrialists, with, however, a sort of epistemological anxiety: it gives the impression that it is enough to see to understand and condenses the time of Pasteurian research (5 years) into a banal, almost immediate observation. A little later, the microscope will also play this role for brewers.

The silkworm and its diseases are also the soldiers of a last movement. In contemporary terms, they could be considered as soldiers of the “globalization of research”—a word coined a few years later by Pierre de Coubertin himself, inventor of the modern Olympic Games, in an article in the newspaper Le Figaro of December 13, 1904. Jean-Baptiste Dumas already stated it very clearly during a session in the Senate on June 9, 1865, during which he launched “Operation Pasteur”:

“When the disease was in its infancy fifteen or twenty years ago, it interested only a small number of localities. When, eight or ten years ago, it spread over the whole of France, but over France alone, the manufacturing industry did not yet have to be moved by the sufferings of the agricultural industry; it relied on trade. But today Italy, Spain, Turkey, Asia Minor, and part of China have become victims of a scourge that is spreading around the world” [18, p. 5].

For example, the epidemic of pebrine in Iran in the sericultural region of Gilan from 1860 onwards is mentioned [21, p. 128]. The circulation of pebrine is still not completely understood to this day: it is possible that international trade has favored its circulation from West to East, unintentionally or not. The first to be aware of Pasteur’s discoveries were the Italians. As early as 1867, the Italian consul general in France wrote to Jean-Baptiste Dumas:

“The telegraph having announced the notification that you have just made to the Senate of the important discovery of Monsieur Pasteur who would have found the means to ensure the good reproduction of silkworm seed, the Ministry of Foreign Affairs of His Majesty Victor-Emmanuel II orders me to provide him with the most detailed news. […] You will undoubtedly understand, Mr. Senator, how much your notification must have moved the silkworm farmers of Lombardy and how much my Government is concerned to improve their lot” [8, p. 142].

The bachi da seta suffer from the same disease as the French silkworms. The letter from the Consul General was dated May 24, 1867, while in the same year Pasteur received a medal from the jury of the Universal Exhibition (April 1–November 3) for his work on wine and what would become pasteurization. In November 1869, Marshal Vaillant, Napoleon III’s Minister of the Household, helped Pasteur travel to the Italian Tyrol to implement his method. Pasteur met his Italian colleague, chemist and sericulturist, Luigi Chiozza. From the Villa Vicentina in the region of Trieste (Friuli), a villa that belonged to the Emperor Napoleon III, Pasteur “tried to organize on a large scale the industrial education of silkworms”, as Marshal Vaillant wrote. A part of Friuli was then under the political domination of Austria: the Austrian seidenraupen were also sick. The Austrian scientist Friedrich Haberlandt also created the experimental sericulture station in Goerz (Gorizia in Italian, Friuli) [22]. Not only did he compare his results with those of Pasteur, but he also advertised them to the Japanese entomologist Nagaatsu Susuki who had come to Europe on a reconnaissance mission. The Japanese left conquered with the “Pasteur method” and his indispensable microscope as a viaticum. Dominating the Chinese province of Zhejiang, a major silk-producing region, they helped set up the first Sericulture Institute in Hangzhou. And in 1896, two members of the Chinese team, including Jiang Shengjin, master of the Institute, visited the sericulture station in Montpellier, directed by Eugène Maillot, to learn the use of the microscope and the graining method [23, pp. 219–221]. This is the silk road in reverse: at the National Silk Museum in Hangzhou, an exhibition panel is dedicated to Louis Pasteur and his work on silk.

5. Conclusion

Pasteur’s work on silk teaches us a great deal about a science conceived in its entirety. Contemporary scientific approaches, whether they concern pebrine or flacherie, continue to refer in their introduction to the Studies on Silkworm Disease, notably by Japanese, Indian and Chinese researchers [24, 25]. New avenues of work are being pursued, such as those of the silkworm microbiota, which could clarify the understanding of Pasteurian issues, establishing a link between diet and silkworm condition through a new microbial “layer” [26].

Accompanying this globalization of scientific knowledge, cultural and communicational approaches to the new silk routes could also ensure a link between researchers and “sericultural” populations, the meaning of the Silkologies program led by the author of these lines and whose first events were held in 2019 at the Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Nord, before the pandemic stopped it. The silkworm and Pasteur’s work thus have a timeless educational value.

Let us conclude by repeating the words of Louis Pasteur in his toast given on September 12, 1876 at the banquet of the international sericultural congress organized in Milan, attended by Italians, Austrians, Japanese, but also Brazilians and Mexicans [27, pp. 309–310]:

“Science has no homeland, because knowledge is the heritage of humanity. […] Let us fight in the peaceful field of science for the pre-eminence of our respective homelands. […] You, Italians, work to multiply on the soil of your beautiful and glorious homeland the Secchi, the Brioschi, the Tacchini, the Sella, the Cornalia … You, the proud children of Austria–Hungary, follow even more firmly than in the past the fertile impulse that a statesman, today your representative at the Court of England, has given to science and agriculture. Let us not forget that the first sericultural station was founded by Austria. You, Japanese, may the cultivation of science be among your principal concerns in the astonishing political and social transformation of which you give the world the marvelous spectacle. We, French, bent under the pain of the mutilated fatherland, show once more that great pains can give rise to great thoughts and great actions”.

It is therefore STILL the work on the silkworm that leads Pasteur to a sentence that should also be contextualized. If “science has no homeland”, the scientist Pasteur has one. Luigi Chiozza insisted, in a letter dated January 2, 1871 [11, p. 502], that Pasteur be offered the direction of a laboratory and a sericulture station. Pasteur replied on January 13 that he was “deeply touched” but that he could not accept “this one nor any other of the same nature, no matter how brilliant one might imagine it. He concluded: “I would believe that I was committing a crime and deserved the punishment of deserters if I went far from my country […] to seek a material comfort that it could no longer offer me” [11, p. 503].

Conflicts of interest

The author has no conflict of interest to declare.

Version française

« Lisez les études sur les vers à soie, cela sera, je crois, une bonne préparation aux travaux que nous allons entreprendre ».

Dans une notice nécrologique, Émile Roux, alors sous-directeur de l’Institut Pasteur, rappelle ce conseil que Louis Pasteur « ne manquait pas de dire à ceux qui entraient dans son laboratoire et qu’il prenait pour collaborateurs » [1, p. 530]. Ces mots de Pasteur repris par Roux montrent que l’on se contente souvent d’images assez superficielles quand on aborde la séquence des maladies du ver à soie qui se déroule de 1865 à 1869, si l’on en reste à ce qu’on présente souvent comme une enquête scientifique parfaitement menée par Pasteur.

On en retient, par exemple, en termes de « politique de la recherche » la commande faite par Jean-Baptiste Dumas, chimiste mais aussi sénateur de l’Empire, cévenol mais aussi maître vénéré de Pasteur, pour aller trouver une solution au mal qui rongeait les vers à soie de la région : là où les naturalistes du Muséum ne parvenaient à rien avec leurs méthodes du passé, le chimiste, auréolé de ses victoires dans le cas du vin, était destiné à réussir. Au niveau le plus anecdotique, on retient de ce séjour dans le Sud la rencontre mémorable, en 1865 et en Avignon, avec l’entomologiste déjà bien connu, Jean-Henri Fabre. Ce dernier la raconte avec force détails, quarante en plus tard, dans la 9ème série de ses Souvenirs entomologiques [2, pp. 847–849]. Nous y apprenons que, après s’être acquitté des formalités de salutation, Pasteur pria Fabre de lui montrer un cocon de ver à soie. Pour la première fois de sa vie, Pasteur tenait un cocon dans sa main. Il porta le cocon à son oreille, le secoua et s’écria, étonné : « Mais, il y a quelque chose à l’intérieur ! » « Bien sûr ! » confirma Fabre, « ceci est la chrysalide ». « Pardon ? ». « Cet homme, pensa Fabre incrédule, est censé résoudre les problèmes de l’épidémie du ver à soie ? » Fabre de conclure : « Après tout, le maître de chant du grand Caruso chantait faux ». Derrière l’anecdote, un conflit d’approches scientifiques : en 1857, Louis Pasteur avait publié son premier mémoire consacré à la fermentation lactique. Jean-Henri Fabre, de son côté, avait publié un travail sur la germination et les tubercules d’Orchidées, une note sur le mode de reproduction des truffes et un mémoire sur le Méloé, « disgracieux scarabée ».

Au niveau plus strictement scientifique, on retient deux ruptures avec les anciennes interprétations qui se lisent dans les cahiers de laboratoire de Pasteur eux-mêmes. La première rupture ne fait que continuer la bataille contre la génération spontanée. Comme le rappelle G. Chavancy, « le septième cahier […] présente une des premières expériences destinées à préciser le rôle des corpuscules dans la pébrine », maladie due à un champignon, une microsporidie, qui donnait des taches noires. L’expérience « suppose cependant qu’il pensait que les corpuscules pouvaient être à l’origine de la contagion et non pas, comme il était admis jusque-là de simples conséquences provenant de la transformation de certains tissus de l’animal sous l’effet de la maladie » [3, p. 142]. Il convient aussi de rappeler que ce n’est pas la première hypothèse qui soit venue à l’esprit de Pasteur, considérant d’abord que le « corpuscule » était un symptôme de la maladie et non à son origine. De fait, ce corpuscule non encore « microorganisme » ne possédait pas les caractéristiques de ceux auxquels il avait été confronté. C’est notamment à la suite d’un échange épistolaire avec Franz Leydig, spécialiste allemand d’histologie et de micrographie que Pasteur évolue. Leydig lui explique dans une lettre datant du 26 décembre 1866 :

« Je ne puis partager votre idée que les corpuscules seraient des éléments histologiques de l’animal malade. En me fondant sur toutes mes observations, les corpuscules sont, pour moi, des formations parasites, qu’on les appelle du nom spécifique que l’on voudra. […] Je considère cette matière amorphe ou ces granulations confuses dont vous parlez et qui vous paraît être une modification des tissus eux-mêmes, pour des parasites et même pour une matrice de champignons » [4, p. 149].

La deuxième rupture est que, non seulement Pasteur comprend la pébrine déjà bien connue mais il découvre le caractère contagieux d’une autre maladie qui affectait les vers à soie : la flacherie, dont on sait maintenant qu’elle implique un système de bactéries et de virus, qui se cachait aussi dans les corps de ver malades et décrit son étonnement, pratiquement en direct. Pasteur écrit [4, p. 212] :

« Aux essais précoces de 1867, sur seize pontes provenant de parents non corpusculeux, quinze réussirent, mais la seizième périt presque entièrement entre la quatrième mue et la montée à la bruyère. Les vers mouraient tout à coup après avoir montré la plus belle apparence ; dans une éducation de cent vers, je relevais chaque jour dix, quinze, vingt morts qui devenaient noirs et pourrissaient avec une rapidité extraordinaire, souvent dans l’intervalle de vingt-quatre heures […]. J’avais beau rechercher dans ces vers la présence des corpuscules, il m’était impossible d’en rencontrer la moindre trace ; on n’y voyait à l’ordinaire que les vibrions de la putréfaction ; enfin ces vers ne montraient jamais les vraies taches de la pébrine ».

Il reste évidemment à se convaincre qu’il y aurait bien un autre agent et que celui-ci transmet la maladie. Patrice Debré rappelle qu’à ce moment Pasteur pense en chimiste :

« Pasteur va se souvenir qu’il est un spécialiste des vapeurs de laboratoire. De fait, pénétrant dans les magnaneries atteintes par la maladie des morts-flats, il est assez vite frappé par une odeur aigre, désagréable, plus nette près des litières des vers malades. Cherchant à l’identifier, il trouve que cette odeur lui rappelle celle des acides gras volatiles qui se dégagent lors des fermentations qu’il a étudiées » [5, p. 224].

La fermentation le renvoie à l’intestin du ver à soie si important dans sa physiologie. L’intestin est broyé et révèle un microorganisme qu’il connaît déjà : des bactéries. Il ne reste plus que la dernière étape de la démonstration : le microorganisme assure la contagiosité de la flacherie.

« Des feuilles de mûrier trempées dans des infusions et recouvertes au pinceau de broyat d’intestin de vers morts de la flacherie, de déjections de vers malades ou de poussières de magnaneries atteintes de la malade des morts-flats feront autant de repas contagieux. La maladie se déclare » [5, p. 226].

Il s’inscrit dans une démarche très particulière : une multiplication des observations, une diversité des expérimentations et une incroyable minutie dans la collection des résultats. Grâce aux vers à soie, Pasteur lance sa prochaine séquence : celle des maladies infectieuses des animaux.

De fait, bien des aspects des conceptions modernes de la démarche microbiologique, mais aussi de l’hygiène, trouvent leur origine dans les travaux sur la soie : l’implication de multiples microorganismes dans des maladies, la nécessité d’aérer les lieux d’élevage des vers à soie, de bien contrôler les feuilles de mûriers que l’on donne aux vers. Mais ce n’est pas uniquement dans ces directions qu’il faut chercher ce que Pasteur fait à la science de son temps avec l’épisode des maladies des vers à soie mais, à l’inverse, ce que l’épisode des maladies des vers à soie fait à Pasteur et à la science de son temps. On assiste, pour ainsi dire, à une nouvelle organisation de la science, tant en interne qu’au niveau sociétal.

1. Un laboratoire au plus près du terrain

Dans les séquences précédentes des travaux de Pasteur, il emportait toujours ses outils : d’abord le microscope à Lille, pour observer les cristaux et, déjà, des levures, voire des bactéries, puis ses ballons au sommet de la Mer de Glace pour observer l’évolution des milieux de culture puis le microscope et les ballons dans la campagne d’Arbois pour suivre au plus près l’évolution des bouillons et des levures. La séquence du vin, comme l’a décrite Émile Duclaux, avait nécessité un lieu pour travailler, et des artisans locaux pour fabriquer quelques instruments. Pasteur avait mis en place, non loin des vignes, un laboratoire dans une ancienne cantine ouverte en juillet 1861 pour les ouvriers travaillant sur la nouvelle voie de chemin de fer, la ligne Besançon-Bourg-en-Bresse qui, par ailleurs, ouvre à Pasteur et sa famille le chemin direct entre Paris et Arbois, via Mouchard et Dole. Pour conduire les expériences, le savant note sur son cahier qu’il fallait un cône allumoir, quelques petites capsules de porcelaine, des tubes gradués de Golaz, un mètre, 5 à 10 kg de mercure, deux pipettes de 10 cm3, une lampe d’émailleur à huile et qu’il convenait de « faire faire des tréteaux à Arbois pour les tables, avant d’arriver ». Émile Duclaux a donné une description de ce laboratoire de fortune [6, p. 476] :

« On avait laissé sur la devanture l’enseigne traditionnelle de la cantine de sorte qu’il nous arrivait quelquefois de voir entrer les clients demandant à boire ou à manger. Généralement, ils s’arrêtaient à la porte, surpris de l’étrangeté du mobilier, et s’esquivaient sans mot dire […]. Il faut dire à leur décharge que, si la salle ne ressemblait pas à une salle de café, elle ne ressemblait pas davantage à un laboratoire. »

Duclaux précisait que, comme il n’y avait point de gaz, « on chauffait avec des charbons, dont on activait […] le feu avec des éventails » et que, comme il n’y avait point d’eau, ils allaient, « comme Rébecca, la chercher à la fontaine publique, ou, comme Nausicaa, laver [les] ustensiles à la rivière ». Bref, lorsqu’ils se promenaient « dans les rues, pour aller puiser dans les caves le vin destiné aux analyses », ils ne passaient pas « sans soulever quelques brocards dans la population un peu narquoise de la petite ville ».

Dans la séquence des vers à soie, il n’y a plus d’ambiguïté possible. Dès le premier séjour à Alès, Pasteur cherche un lieu où l’on peut procéder à une double installation. Une maison qui ressemble à la maison familiale d’Arbois, pour la famille précisément : Marie, Marie-Louise et Cécile, qui mourra de typhoïde en cours de route. Mais aussi un laboratoire, un vrai. Une orangerie dans laquelle il fallut faire de gros travaux, comme le précise Marcel Roland [7, p. 15] : passer les murs intérieurs au lait de chaux, désinfecter au soufre, badigeonner les boiseries au sulfate de cuivre. Ce sera à Pont-Gisquet.

La professionnalisation du « microbiologiste » se voit aussi quand on considère le matériel et les produits nécessaires. Ballons, bouchons, tubes, instruments de dissection, loupes, verreries, pinces, flacons, becs de gaz, bains-marie, étuves et, bien sûr, lames, lamelles et microscopes… Jimmy Drulhon, qui a dépouillé tous les cahiers, en a noté les coûts et pointé aussi que tout cela vient de fournisseurs parisiens [8, p. 141]. Il ne s’agit plus d’un laboratoire de fortune et il n’y a plus d’improvisation. C’est la maison Nachet qui désormais est le fournisseur attitré de Pasteur en matière de microscopie. Comme le souligne Maxime Schwartz, « Pasteur apparaît comme le créateur du Laboratoire, cette enceinte où l’on reproduit les phénomènes naturels de façon contrôlée ». Le Laboratoire devient alors le lieu « dans lequel, en quelque sorte, il faut faire entrer la nature, mais qui, inversement, doit savoir se déplacer et s’intégrer à la nature » [9, p. 3].

2. Une équipe de collaborateurs

Pasteur stabilise aussi son équipe. On retrouve Émile Duclaux, Jules Raulin et Désiré Gernez qui l’avaient accompagné à Arbois. Pasteur convie aussi Eugène Maillot qui finira par diriger la station séricicole de Montpellier. Tous sont des anciens élèves de l’École normale supérieure, tous sont des anciens élèves de Pasteur, tous sont choisis par Pasteur pour être des agrégés-préparateurs, statut que Pasteur aura mis en place à l’ENS. Tous seront fidèles à Pasteur, tous feront partie de ceux qu’Annick Perrot et Maxime Schwartz ont qualifiés de « lieutenants de Pasteur » [10]. On notera aussi leur jeunesse : Désiré Gernez, que Pasteur qualifie de « mon aide de camp » [11, p. 310], est né en 1834 Jules Raulin en 1836, Émile Duclaux en 1840 et Eugène Maillot en 1841. Beaucoup ont fait ou font un tour extérieur comme professeur de Physique ou autres : Gernez est au lycée Louis-le-Grand à Paris, Raulin au Lycée de Caen, Duclaux à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand. Qu’à cela ne tienne…Pasteur écrira, pour chacune de ses campagnes, des lettres au Ministre de l’Instruction publique, comme celle du 10 décembre 1868 : « L’assistance de quatre personnes m’est indispensable pour mener à bonne fin les expériences que je projette », choix qu’il soumet à l’autorisation du ministre de l’Agriculture et de celui de l’Instruction publique [11, p. 411].

Nous devons aussi ajouter, dans cette revue d’équipe, Eugène Viala. Quelques mots prononcés par Roux lors de sa mort montrent parfaitement qui était Viala et le rôle de Pasteur dans ses « recrutements » [12, p. 743] :

« Avec Eugène Viala disparait, non pas le plus âgé, mais le plus ancien des Pastoriens. Eugène Viala avait une dizaine d’années lorsqu’il fut employé au laboratoire provisoire que Pasteur avait installé à Pont-Gisquet pour ses études sur les maladies des vers à soie. En 1871 Pasteur fit venir à Paris, au laboratoire de la rue d’Ulm, le jeune garçon dont il avait apprécié l’intelligence et la bonne volonté. Il y a donc cinquante-huit ans que celui dont nous déplorons aujourd’hui la perte fait partie de la famille pastorienne. La carrière d’Eugène Viala nous montre comment un enfant n’ayant fait que des études primaires, mais laborieux, désintéressé et capable de comprendre les belles choses, peut devenir l’auxiliaire précieux d’un illustre savant ».

On se souviendra aussi qu’Eugène Viala aura souvent tenu les candidats à la vaccination contre la rage : « Il savait les accueillir et les rassurer avec une délicate bonté », commentera Roux [12, p. 744].

3. Des illustrations en série

Nous devons terminer avec un autre type de collaborateur : Peter Lackerbauer (1823–1872), dont l’historien des sciences américain Bert Hansen rappelle qu’il était un illustrateur très prolifique et qu’il avait travaillé avec Claude Bernard [13, p. 352]. Mais Pasteur le fait évoluer vers une autre mission. Non seulement il doit dessiner de façon précise et naturaliste les vers et autres, mais il devait prendre des photos. Hansen signale qu’« il n’y a pas de souvenirs, de lettres ou d’autres preuves de la manière dont Pasteur travaillait avec Lackerbauer, mais on peut supposer qu’ils étaient côte à côte pendant de longues périodes et qu’ils échangeaient probablement des questions et des suggestions » et que « nous ne savons pas si Pasteur considérait Lackerbauer comme un collègue ou un assistant technique ». Rappelons évidemment l’intérêt de Pasteur pour les reproductions du monde : peinture, lithographie, puis daguerréotypie.

Pasteur explique dans ses Études sur la maladie des vers à soie en 1870 [4, p. 154] : « Quelque soin que l’habile dessinateur de ces figures, M. Lackerbauer, ait mis à représenter toutes ces formes de corpuscules, il faut craindre que la main de l’artiste ait ajouté ou retranché quelque chose à la nature ; aussi avons-nous essayé de fixer par une épreuve photographique un des champs d’observation […] Bien entendu, il n’y a pas à tenir compte des taches brouillées de la figure qui étaient mal au point ». Richard Moreau décrit avec précision l’état des techniques en usage dans la photographie à l’époque et les photos réalisées contenues dans un pli cacheté déposé à l’Académie en mars 1869 [14, pp. 406–413], de sorte qu’on peut considérer avec Maxime Schwartz, que « Pasteur pourrait avoir été le premier à utiliser un tel dispositif pour examiner des microorganismes » [15, p. 58].

Maladie du ver à soie.

Marie et Louis Pasteur à Arbois.

Mais Pasteur met aussi en place une véritable stratégie dans l’accompagnement de son texte par des illustrations. Le frontispice autobiographique (l’habitation de Pont-Gisquet en photogravure), les gravures présentant le travail des sériciculteurs pour ancrer la recherche dans la question sociale, les dessins naturalistes des vers à soie et, enfin les vues au microscope, seules photographies du livre, montrent qu’il y a une double progression pour assurer la scientificisation des opérations d’éducation des vers à soie [16, pp. 129–145] : dans la méthode de reproduction pour l’imprimerie et dans la nécessité d’utiliser le microscope comme preuve.

Dans les cartons « maladies des vers à soie » aux Archives du Musée Pasteur à Paris, on trouve une pochette gris-verte contenant des dessins, des schémas, des clichés. Sur cette pochette et au-dessus d’une ligne tracée au crayon, ces mots parfaitement écrits : « Illustrations pour le livre de Papa ». De Marie-Louise, sans aucun doute. Sans oublier Marie Pasteur qui, dans cette séquence plus que dans toute autre, aura joué un rôle important d’écriture et de relecture [17, p. 93, 131, 136 et pp. 151–174].

4. Une science engageante

Mais la nouvelle science pasteurienne est aussi une science qui va se déplacer, circuler à tous les niveaux de la société. De nouveau, la méthode se fait organisante : à l’école, auprès des décideurs, dans le monde entier. Plutôt qu’appliquée, la méthode pasteurienne est impliquée dans la pratique.

Si l’on doit passer par la « magnanerie expérimentale », c’est une sortie temporaire pour mieux revenir dans celle qui ne l’est pas, celle du quotidien. La méthode va « percoler » dans la société. Si elle peut « percoler », c’est « grâce au microscope et à un travail si facile », écrit Pasteur, qu’il y a « habitué jadis un enfant de sept à huit ans » [18, p. 97]. Le microscope de Pasteur n’est pas qu’un microscope pour voir : comme dans le cas de la querelle sur la génération spontanée, Pasteur a fait changer la nature de ce que l’on voit au microscope. La démonstration est réduite à la simple observation parce qu’une série d’expérimentations l’aura permis. Comme plus tard pour le travail sur la rage, il n’y aura pas besoin de voir le virus pour dire qu’il est là : Pasteur installe ici son entreprise de lever de l’obstacle du réalisme des infiniment petits, avant qu’ils ne deviennent, en 1878, des « microbes ». Le microscope dans une main, certes, mais une pratique expérimentale dans l’autre — le carnet de notes permettant de lister les différents types de vers malades et d’en faire de très nombreux tableaux qui accompagnent les dessins comme ceux d’Émile Duclaux [19], le ballon, plus tard ce sera la boîte de Pétri. La simple soumission à l’épreuve du microscope des échantillons de cocon est à ce prix. Le microscope de Pasteur n’est pas, n’est plus le microscope du naturaliste. D’où sans doute les tensions avec le monde des naturalistes : Felix-Archimède Pouchet dans le cas de la génération spontanée, ou Armand de Quatrefages, du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui a parcouru la région et rendu rapport, rapport sans suite. Enfin si ! Jean-Baptiste Dumas lui a donné une suite particulière : il a fait appel à Pasteur…

Dès 1866, dans sa note à l’Académie des sciences [18, p. 166], Pasteur propose en usant des formes de modalisation classiques : « On pourrait peut-être placer des microscopes, un ou deux, dans les mairies ou dans les Comices, à l’époque des grainages, sous la direction d’une personne qui se serait rendu familier l’emploi de cet instrument pour la reconnaissance du caractère dont nous parlons ». Il se félicite alors d’apprendre que la Commission « a fait acheter quarante microscopes qui vont être distribués dans les divers cantons du département du Gard, avec une instruction rédigée par M. de Lachadenède, président du Comice agricole d’Alais ». Il estime, dans une lettre à Jean-Baptiste Dumas du 15 avril 1868 que « cette initiative ne peut manquer d’avoir des imitateurs » [18, p. 243].

De fait, le microscope va devenir à la fois l’emblème de la lutte, l’outil de mobilisation des responsables des différentes institutions parties prenantes mais aussi, et peut-être surtout, d’un engagement de la population dans la lutte et d’une appropriation locale des méthodes scientifiques : une sorte de « vulgarisation engageante » par l’objet et sa manipulation. Les journalistes du Progrès Séricicole ne s’y trompent pas : « Chaque éducateur devient tout simplement un microscopiste » [8, p. 145]. Les élus non plus : Adrien Jeanjean, maire de Saint-Hippolyte-du Fort et éducateur lui-même ou Stanislas Boffinton, préfet du Gard. Tout le dispositif se met alors en place. Le préfet fait acheter 40 microscopes dits administratifs. Pour lui, une question reste préoccupante : il s’agit « de savoir s’il n’y a pas un grave inconvénient à confier ces instruments par eux-mêmes si fragiles — dans le cas où il serait jugé convenable de les multiplier —, à des mains non exercées » [8, p. 146]. La solution est trouvée, ressemblant à la mobilisation des instituteurs de l’École Normale de l’An II quand la France manquait de poudre à canon et qu’il fallait enseigner à en fabriquer à partir du salpêtre. Monsieur Deloche, inspecteur d’académie, qui connaît bien son histoire, considère qu’il « paraît facile de façonner soit à l’École normale soit dans des réunions préparées à cet effet les élèves-maîtres pour l’avenir et les instituteurs en fonction, pour le présent [car] le dévouement et le zèle de ces dignes professeurs de l’enfance n’a jamais fait défaut à l’administration ni au pays » et l’on est sûr que, « au premier appel qui leur sera fait, leur amour du bien public, leur patriotisme les porteraient tous à offrir spontanément leur concours pour une œuvre dans laquelle est engagée la prospérité de nos malheureuses contrées » [8, pp. 146–147]. Adrien Jeanjean lui-même se charge de la formation des instituteurs de son canton, un jeudi (le jour sans classe) et fait rapport au préfet : « Pendant les leçons, ils ont fait preuve d’intelligence et d’un vif désir de répondre à la conférence que l’administration leur a accordée. Je leur ai délivré des certificats d’aptitudes que j’ai l’honneur de vous adresser en même temps que les accusés de réception des microscopes » [8, p. 147].

Enfin, la « pasteurisation de la société », comme l’aurait dit Bruno Latour [20], se niche dans tous les interstices de la société mais AVANT que le microbe pathogène des humains n’entre en scène. Les microscopes commandés par le préfet Boffinton proviennent de l’établissement attitré de Louis Pasteur : la Maison Nachet, sise à Paris comme nous l’avons écrit plus haut. Pour l’occasion, la Maison Nachet adapte ses microscopes à la situation : les microscopes doivent être simples d’usage avec notamment une amélioration dans le fonctionnement des vis micrométriques — ils sont évidemment fournis avec un fascicule en précisant le mode d’emploi [8, p. 153].

Le microscope devient alors un nouveau « lieutenant » de Pasteur, servi lui-même par ses soldats : le ver à soie et ses maladies. Il est l’objet communicant et organisant de l’aventure pasteurienne, impliquant, engageant éducateurs de vers à soie, éducateurs des élèves, comices séricicoles, journaux professionnels ou non, maires, préfets, industriels avec, cependant, une sorte d’inquiétude épistémologique : il donne à croire qu’il suffit de voir pour comprendre et condense le temps de la recherche pasteurienne (5 ans) en une banale observation quasi immédiate. Un peu plus tard, le microscope jouera aussi ce rôle auprès des brasseurs.

Le ver à soie et ses maladies sont aussi les soldats d’un dernier mouvement. En termes contemporains, on pourrait les considérer comme les soldats de la « mondialisation de la recherche » — mot inventé quelques années plus tard par Pierre de Coubertin lui-même, inventeur des Jeux Olympiques modernes dans un article du journal Le Figaro du 13 décembre 1904. Jean-Baptiste Dumas l’énonçait déjà très clairement dès une séance au Sénat le 9 juin 1865, pendant laquelle il lance « l’opération Pasteur » :

« Lorsque le mal était à son début il y a quinze ou vingt ans, il n’intéressait qu’un petit nombre de localités. Quand il y a huit ou dix ans, il s’étendait sur toute la France, mais sur la France seule, l’industrie manufacturière n’avait pas encore à s’émouvoir des souffrances de l’industrie agricole ; elle comptait sur le commerce. Mais aujourd’hui l’Italie, l’Espagne, la Turquie, l’Asie Mineure, une partie de la Chine sont devenues tour à tour victimes d’un fléau qui fait le tour du monde » [18, p. 5].

Il est, par exemple, fait mention de l’épidémie de pébrine en Iran dans la région séricicole de Gilan à partir de 1860 [21, p. 128]. La circulation de la pébrine n’est toujours pas complètement renseignée à ce jour : il se pourrait que les échanges internationaux aient favorisé sa circulation d’Ouest en Est, involontairement ou non. Les premiers à être sensibles aux découvertes de Pasteur sont les Italiens. Dès 1867, le consul général d’Italie en France écrit à Jean-Baptiste Dumas :

« Le télégraphe ayant annoncé la notification que vous avez faite tout dernièrement au Sénat de l’importante découverte de Monsieur Pasteur qui aurait trouvé le moyen d’assurer la bonne reproduction de la semence de vers à soie, le ministère des Affaires étrangères de S. M. Victor-Emmanuel II me donne ordre de lui procurer les nouvelles les plus détaillées. […] Vous comprendrez sans doute, Monsieur le Sénateur, combien votre notification doit avoir ému les sériciculteurs de la Lombardie et combien mon Gouvernement tient à cœur d’améliorer leur sort » [8, p. 142].

Les bachi da seta souffrent du même mal que les vers à soie français. La lettre du Consul général date du 24 mai 1867 alors que, cette même année, Pasteur reçoit une médaille du jury de l’Exposition Universelle (1er avril–3 novembre) pour ses travaux sur le vin et ce qui deviendra la pasteurisation. En novembre 1869, le Maréchal Vaillant, ministre de la Maison de Napoléon III, aide Pasteur à se rendre dans le Tyrol italien pour mettre en œuvre l’application de sa méthode. Pasteur rencontre son collègue italien, chimiste et sériciculteur, Luigi Chiozza. Depuis la Villa Vicentina dans la région de Trieste (Frioul), villa qui appartenait à l’Empereur Napoléon III, Pasteur « tente d’organiser sur une grande échelle des éducations industrielles de vers à soie », comme l’écrit le Maréchal Vaillant. Une partie du Frioul est alors sous la domination politique de l’Autriche : les seidenraupen autrichiens eux aussi sont malades. Le savant autrichien Friedrich Haberlandt a aussi créé la station expérimentale de sériciculture de Goerz (Gorizia en Italien, Frioul) [22]. Non seulement il croise ses résultats avec ceux de Pasteur mais il en fait la publicité auprès de l’entomologiste japonais Nagaatsu Susuki venu en mission de reconnaissance en Europe. Le Japonais repart conquis avec, pour viatique, « la méthode Pasteur » et son indispensable microscope. Dominant la province chinoise du Zhejiang, grande région productrice de soie, ils aident à la mise en place du premier Institut de Sériciculture à Hangzhou. Et, en 1896, deux membres de l’équipe chinoise, dont Jiang Shengjin, maître de l’Institut, viennent en visite à la station séricicole de Montpellier, dirigée par Eugène Maillot, pour apprendre l’usage du microscope et la méthode du grainage [23, pp. 219–221]. C’est la route de la soie à l’envers : au Musée national de la Soie à Hangzhou, un panneau d’exposition est consacré à Louis Pasteur et à ses travaux sur la soie.

5. Conclusion

Les travaux de Pasteur sur la soie en apprennent donc beaucoup sur une science conçue dans sa globalité. Les approches scientifiques contemporaines, qu’elles portent sur la pébrine, la flacherie, continuent de faire référence, dans leur introduction, aux Études sur la maladie de vers à soie, notamment par les chercheurs japonais, indiens et chinois [24, 25]. De nouvelles pistes de travail sont suivies, comme celles du microbiote du ver à soie qui pourraient préciser la compréhension des questions pasteuriennes, installant un lien entre régime alimentaire et état du ver à soie à travers une nouvelle « couche » microbienne [26].

Accompagnant cette mondialisation des connaissances scientifiques, les approches culturelles et communicationnelles des nouvelles routes de la soie pourraient aussi assurer un lien entre les chercheurs et les populations « séricicoles », sens du programme Silkologies mené par l’auteur de ces lignes et dont les premiers événements se sont tenus en 2019 à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Nord, avant que la pandémie ne l’arrête. Le ver à soie et les travaux de Pasteur ont ainsi une valeur pédagogique intemporelle.

Terminons en reprenant les propos que Louis Pasteur a tenus dans son toast porté le 12 septembre 1876 lors du banquet du congrès séricicole international organisé à Milan, auquel assistent Italiens, Autrichiens, Japonais, mais aussi Brésiliens et Mexicains [27, pp. 309–310] :

« La science n’a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l’humanité. […] Luttons donc dans le champ pacifique de la science pour la prééminence de nos patries respectives. […] Vous, Italiens, travaillez à multiplier sur le sol de votre belle et glorieuse patrie les Secchi, les Brioschi, les Tacchini, les Sella, les Cornalia… Vous, les fiers enfants de l’Autriche–Hongrie, suivez plus fermement encore que par le passé l’impulsion féconde qu’un homme d’État aujourd’hui votre représentant à près de la Cour d’Angleterre a donné à la science et à l’agriculture. N’oublions pas que la première station séricicole a été fondée par l’Autriche. Vous, Japonais, puisse la culture des sciences être au nombre de vos principales préoccupations dans l’étonnante transformation politique et sociale dont vous donnez au monde le merveilleux spectacle. Nous, Français, courbés sous la douleur de la patrie mutilée, montrons une fois de plus que les grandes douleurs peuvent faire surgir les grandes pensées et les grandes actions ».

Ce sont donc ENCORE les travaux sur le ver à soie qui conduisent Pasteur à une phrase qu’il convient aussi de contextualiser. Si « la science n’a pas de patrie », le savant Pasteur en a une. Luigi Chiozza insista, dans une lettre datée du 2 janvier 1871 [11, p. 502], pour que l’on offre à Pasteur la direction d’un laboratoire et d’une station de sériciculture. Pasteur répondit, le 13 janvier, qu’il a été « vivement touché » mais qu’il ne peut accepter « celle-ci ni aucune autre de même nature si brillante qu’on puisse l’imaginer ». Il concluait : « Je croirais commettre un crime et mériter la peine des déserteurs si j’allais loin de ma patrie […] chercher une aisance matérielle qu’elle ne peut plus m’offrir » [11, p. 503].

Conflit d’intérêt

L’auteur n’a aucun conflit d’intérêt à déclarer.

CC-BY 4.0

CC-BY 4.0