La caractérisation des failles actives en Europe occidentale se heurte à d'importants problèmes méthodologiques : comment reconnaı̂tre des indices incontestables d'activité sur des failles a priori lentes dans des régions fortement anthropisées ou à couvert végétal dense ? L'étude des sources possibles des quelques grands séismes historiques est évidemment primordiale pour tester différentes approches et en évaluer les apports respectifs.

Rappelons tout d'abord quelques faits incontournables. Un séisme de magnitude voisine de 6 a frappé en 1909 la région située entre Lambesc, Rognes, Saint Cannat et Venelles. Un séisme de cette magnitude se produit toujours sur une faille. La magnitude est reliée à la taille (surface) du segment de faille qui a rompu par des lois d'échelle empiriques, simples mais robustes (par exemple, [9,12]). Ainsi, le séisme de 1909 (M∼6) requiert une rupture d'au moins 100 km2 (par exemple un plan de 10×10 km). Il convient donc de rechercher une faille sismogène de cette taille. L'essentiel de notre article [5] concernait ce problème, grâce à une synthèse et une discussion de toutes les données macrosismiques, géologiques et morphologiques à l'échelle appropriée. L'ensemble des données disponibles ne laisse guère de doute sur le fait que le séisme s'est produit sous le chaı̂non de la Trévaresse (pli anticlinal dans les calcaires oligocènes), et que la faille activée est très probablement une rampe de chevauchement plongeant sous ce chaı̂non.

Dans son commentaire, Maurice Mattauer estime : qu'il n'y a pas de chevauchement à pendage nord sous l'anticlinal de la Trévaresse ; que les escarpements décamétriques situés au front du pli ne résultent donc pas de l'activité de cette faille ; que les petits escarpements raides (scarplets) ne sont pas d'origine tectonique mais anthropique. Ces différents problèmes étaient déjà discutés dans notre article sur la base de données de terrain, mais le commentaire de M. Mattauer nous donne l'occasion de préciser brièvement certains points.

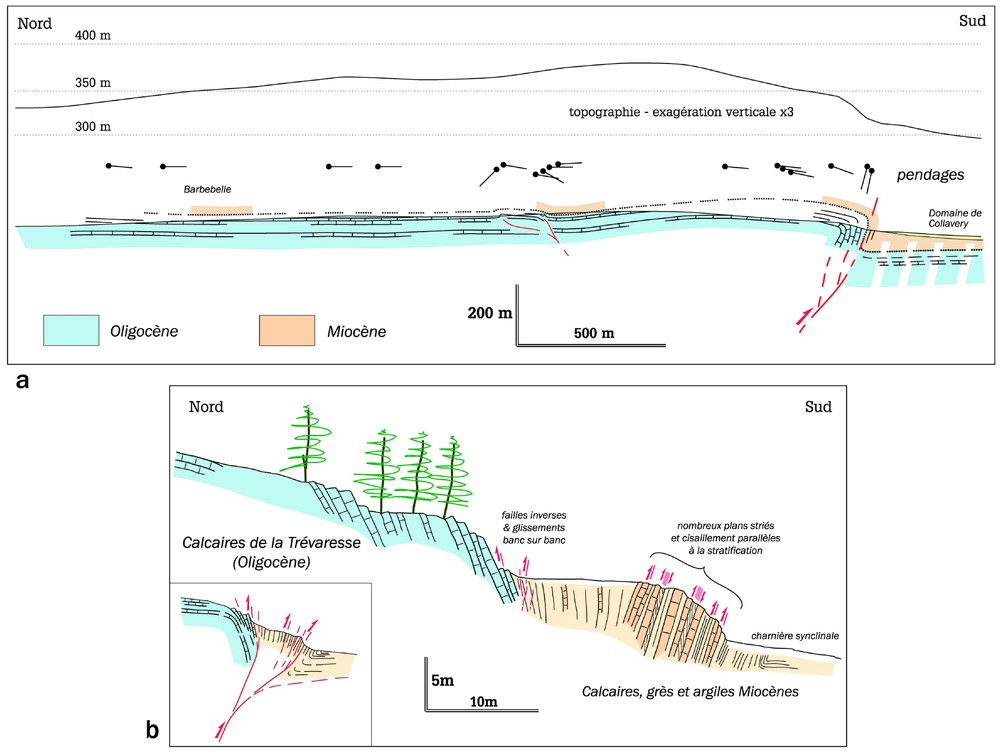

La coupe géologique de la Fig. 1a montre, au niveau de l'escarpement sud de la Trévaresse, une flexure géologique (kink) très localisée, de longueur d'onde au plus hectométrique, avec des bancs subverticaux ou renversés. Cette structure est observée tout au long du chaı̂non, à la base de la voussure topographique. Un tel kink localisé ne peut que correspondre à un pli de propagation (fault propagation fold [4,10]), situé au-dessus d'une faille inverse à pendage nord. Contrairement à ce qu'affirme Maurice Mattauer, cette faille est représentée sur les cartes géologiques (cartes de Salon et Pertuis [7,8]) et les déformations qui lui sont associées peuvent être observées sur le terrain (voir également [2], p. 800, lignes 1 et 2). Les seuls problèmes qui restent à résoudre désormais concernent la géométrie profonde de cette faille, ses relations exactes avec les bancs plissés, et la façon dont le glissement sismique (tout au plus quelques dizaines de centimètres à la profondeur hypocentrale pour un événement de M∼6) se distribue en surface. De nombreux travaux sont en cours pour tenter de préciser ces différents points et il est prématuré d'en présenter ici les résultats en détail. Cependant à la faveur d'importants travaux de terrassement, on peut observer clairement, depuis décembre 2001, la structure à petite échelle du front sud de la Trévaresse au nord-est de Couteron (Fig. 1b). La coupe montre sans ambiguı̈té la très faible longueur d'onde de la flexure géologique (∼50 m), et l'existence de zones de déformation sub-parallèles aux bancs : nombreux plans striés, schistosité indicative de mouvements inverses dans les bancs argileux plongeant vers le nord. Une charnière synclinale serrée (crochon) affecte les argiles miocènes une dizaine de mètres en avant de ces bancs. Il semble donc que la rampe chevauchante se propage vers la surface, en partie sur des plans de cisaillement parallèles aux bancs, selon un mécanisme couramment observé au voisinage de la surface dans les anticlinaux de rampe actifs [1,3,6,11,13]. La nature des petits escarpements raides que l'on peut observer sur plusieurs centaines de mètres au sud-ouest de la D543, sur le domaine du Jas de Collavery (scarplets, localisés sur la Fig. 4 in [5]), et à Couteron, est en cours d'évaluation (tranchées). Il convient ici de noter que nous n'avons jamais exclu, dans notre article, une éventuelle origine anthropique pour ces escarpements.

(a) Coupe géologique synthétique regroupant les observations faites le long de la D543 (Fig. 4 in [5]) et dans le domaine du Jas de Collavery (segment Collavery du pli de la Trévaresse). (b) Coupe schématique du front sud de la Trévaresse au nord-est de Couteron (travaux de terrassement 250 m à l'est du Ravin de la Brillanne), interprétation proposée en encart. Coupes sans exagération verticale.

Cette discussion révèle simplement, une fois de plus, les difficultés que soulève l'étude des failles potentiellement actives en France : peu ou pas de sismicité, failles lentes, structures « anciennes » réactivées, forte anthropisation. Il n'en demeure pas moins que l'évaluation de l'aléa sismique sur le territoire national, si délicate qu'elle soit, est une exigence sociale majeure. Proposer et publier des hypothèses testables par des approches modernes nous semble plus utile que d'éluder le problème sans apporter d'idées ou de données nouvelles.