Abridged English version

1 Introduction

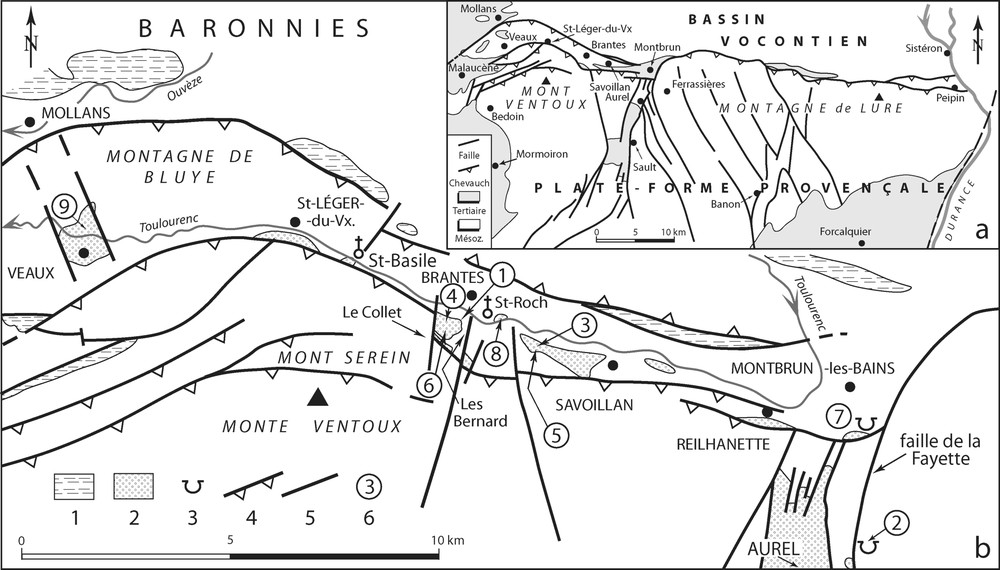

The Mont Ventoux ridges mark the Barremian–Aptian boundary between the Provençal platform and the Vocontian Basin (Figs. 1 and 2). Slope deposits (sponge-spicule-rich micritic limestones and bioclastic sand flows) connect the two domains. The Barremian–Aptian palaeogeographic and palaeotectonic framework is related to a fault-block pattern (Fig. 2). A major WNW–ESE-trending palaeofault zone corresponds to the talus area [31] (Ventoux–Lure Fault Zone, VLFZ [10]). The Toulourenc Fault Zone (TFZ) is the western segment of the VLFZ, located on the southern side of the Toulourenc valley (Fig. 1b). This paper deals with the mid-Cretaceous tectonic-sedimentary evolution of the TFZ, poorly documented till now.

(a) Schéma structural simplifié du domaine Ventoux–Lure (bordure nord de la plate-forme provençale), au contact du bassin vocontien des Baronnies. (b) Le couloir tectonique du Toulourenc (TFZ). : Affleurements avec dépôts d'âge Gargasien à Albien inférieur, : affleurements avec lacune des dépôts d'âge Gargasien à Albien inférieur, : carrière, : chevauchement, : autre faille, : site décrit dans le texte.

(a) Schematic structural framework of the Ventoux–Lure domain (northern border of the Provençal platform) and of the Vocontian Basin (Baronnies). (b) The Toulourenc Fault Zone (TFZ). : Outcrops including Gargasian to Early Albian deposits, : outcrops with hiatus of Gargasian to Early Albian deposits, : quarry, : thrust fault, : other fault, : site described in the text.

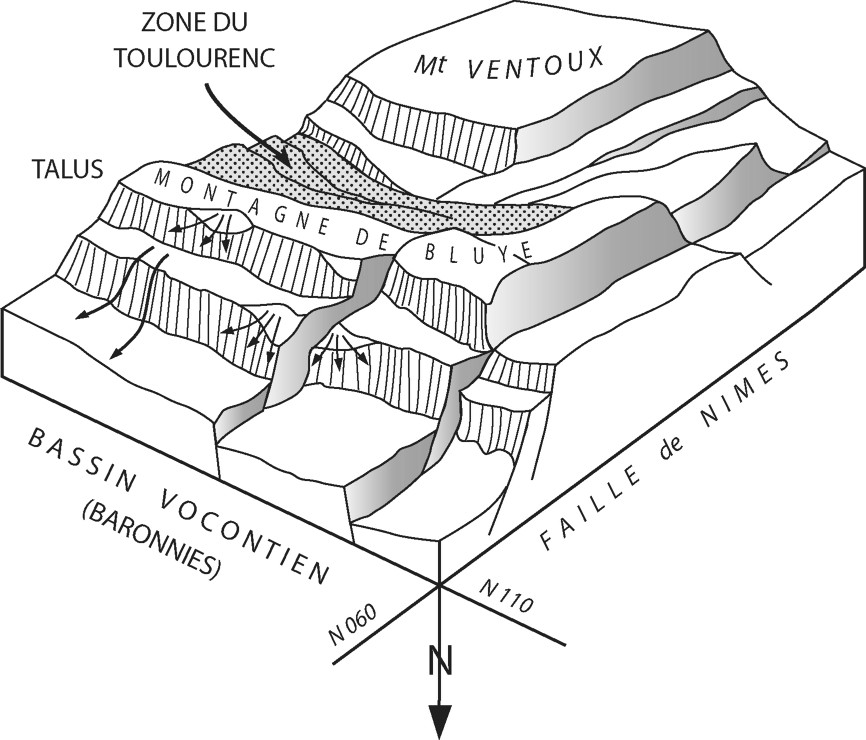

Relations morphostructurales entre plate-forme urgonienne du Ventoux et le Bassin vocontien. L'emplacement du couloir de failles du Toulourenc est indiqué en grisé (modifié d'après [31]).

Morphotectonic relationship between the Urgonian platform (Ventoux) and the Vocontian Basin. Shaded area: location of the Toulourenc Fault Zone (modified according to [31]).

2 Mid-Cretaceous tectonic-sedimentary events

In the Toulourenc valley, scattered outcrops of glauconitic marly sandstones rest on the Barremian–Aptian limestones or are faulted against them [8,13,19,24]. Previous micropalaeontologic studies gave biostratigraphic ages ranging from the latest Early Aptian (‘Bedoulian’) to the Earliest Cenomanian [26]. The Upper Aptian (‘Gargasian–Clansayesian’) and the Lower Albian were not identified. The Late Albian glauconitic sands include pebbles of Barremo-Bedoulian limestones. These conglomerates are related by the authors to a pre-Cenomanian ‘Austrian’ tectonic phase. New results allow us to detail the mid-Cretaceous activity of the TFZ.

2.1 Indications of Early Aptian faulting

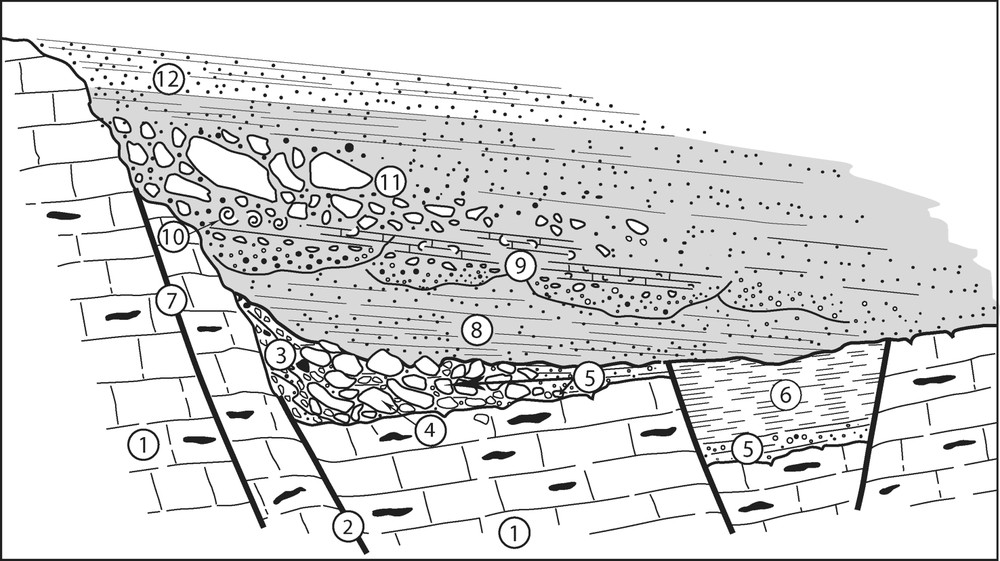

The La Fayette Fault is a major NNW to NNE trending fault, located on the eastern side of the Aurel Cretaceous graben (Fig. 1b: ). It exposes a palaeofaultscrap, locally preserved from Tertiary compressional reactivations [13,25,31]. The microfacies of the faultscarp breccia (mixture of unlithified limestone fragments with a muddy matrix) indicates a faulting which occurred during the Early Aptian, prior to the lithification of the Bedoulian limestone (Fig. 3: and ). To the west of Les Bernard (Fig. 1b: ) Barremian–Bedoulian limestones dismantled and preserved as a pile of ‘pillows’ (rounded or ovoid fragments of limestone) show indications of a pre-lithification stage of deformation (Fig. 3: ), related to the same episode of faulting [12,16,18]. The soft ‘pillows’ were subsequently burrowed and the burrows filled up with Early Aptian glauconitic silty marls. These deposits postdate the deformation that occurred during the Early Aptian (Figs. 3, 4).

Représentation synthétique des manifestations tectono-sédimentaires méso-crétacées dans le couloir de l'accident du Toulourenc (sans échelle et sans orientations). : Calcaire à silex de l'Aptien inférieur (Bédoulien) ; : faille d'âge Aptien inférieur (exemple faille de La Fayette) ; : brèche d'escarpement remaniant les carbonates bédouliens non encore lithifiés (La Fayette) ; : accumulation de pillows de carbonates bédouliens non lithifiés en contrebas d'un escarpement de faille ; : sédiment silto-argileux glauconieux d'âge Aptien inférieur colmatant l'ensemble et remplissant aussi des terriers creusés dans les pillows non encore indurés (Les Bernard) ; : marnes d'âge Aptien inférieur présentes à Veaux (Fig. 1b : ) conservées dans un compartiment effondré ; : faille d'âge Albien ; : marnes sablo-glauconieuses et grès glauconieux albiens ravinant profondément les dépôts sous-jacents ; : chenaux gréseux albiens (transit sud–nord) à base ravinante, contenant les premiers débris remaniés de calcaires bédouliens (ouest de Savoillan) ; : faune d'ammonites (partie supérieure de l'Albien moyen et Albien supérieur) (ouest de Savoillan) ; : Conglomérats et olistolithes remaniant les calcaires bédouliens préalablement fracturés (démantèlement de paléoescarpements de failles (ouest de Savoillan ; les Bernard) ; : grès et marnes cénomaniens scellant les escarpements (fossé d'Aurel, par exemple). Masquer

Représentation synthétique des manifestations tectono-sédimentaires méso-crétacées dans le couloir de l'accident du Toulourenc (sans échelle et sans orientations). : Calcaire à silex de l'Aptien inférieur (Bédoulien) ; : faille d'âge Aptien inférieur (exemple faille de La Fayette) ; ... Lire la suite

Synthetic illustration of mid-Cretaceous tectonic-sedimentary events that occurred in the Toulourenc Fault Zone (without scale and any orientation). : Early Aptian (Bedoulian) cherty limestone; : Early Aptian fault (for example, the La Fayette Fault); : Faultscarp breccia made of unlithified Bedoulian carbonate (elements and matrix) (La Fayette); : accumulation of pillows of unlithified Bedoulian carbonate at the foot of a faultscarp; : soft carbonate pillows burrowed and covered with Early Aptian glauconitic silty-marls that also filled the burrows (Les Bernard); : Early Aptian marls preserved within fault-block, present in Veaux (Fig. 1b: ); : Albian fault; : Albian glauconitic marly sands and sandstone that deeply gully the underlying levels; : channelised Albian sands with current marks (northward transit) including the first debris of reworked Bedoulian limestone (west of Savoillan); : ammonites: late Middle to Late Albian (west of Savoillan); : conglomerates and olistoliths (Bedoulian limestone) originating from dismantled palaeofaultscarps (west of Savoillan; Les Bernard; etc.), : Cenomanian sandstones and sandy marls sealing the faultscarps (Aurel graben for example). Masquer

Synthetic illustration of mid-Cretaceous tectonic-sedimentary events that occurred in the Toulourenc Fault Zone (without scale and any orientation). : Early Aptian (Bedoulian) cherty limestone; : Early Aptian fault (for example, the La Fayette Fault); : Faultscarp breccia made of unlithified ... Lire la suite

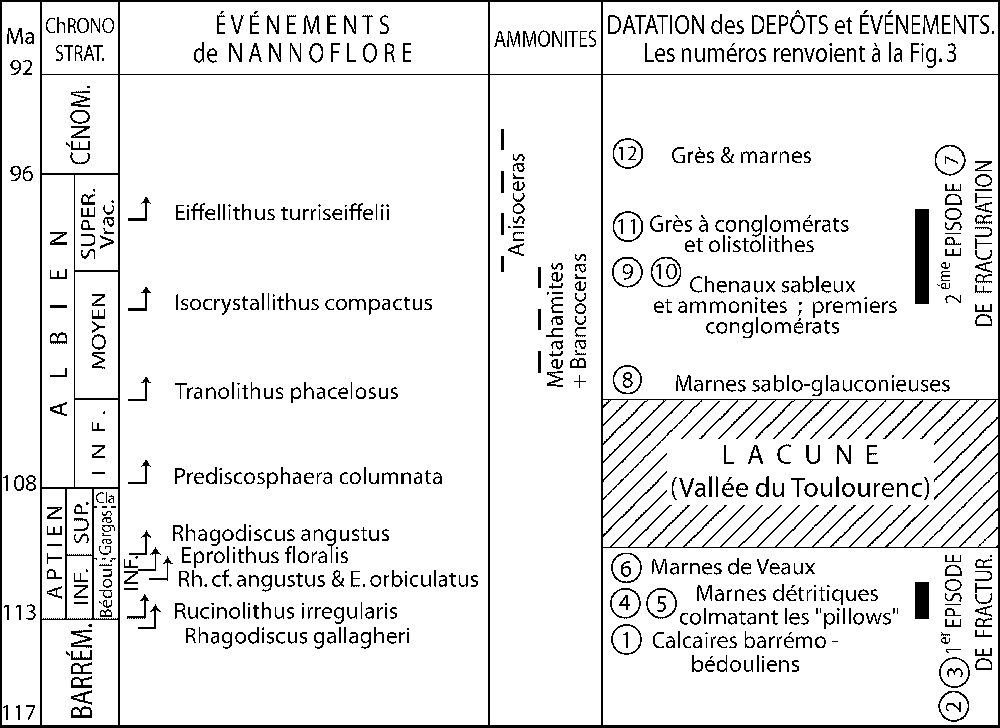

Cadre biostratigraphique des événements tectono-sédimentaires méso-crétacés dans le couloir de failles du Toulourenc (zonation du nannoplancton d'après [4]).

Biostratigraphic framework of mid-Cretaceous tectonic-sedimentary events in the Toulourenc Fault Zone (nannoplankton zonation according to [4]).

2.2 Evidences of Albian faulting

Unsorted debris (cm to several dm in size) of Barremian–Bedoulian limestones (talus facies) were locally accumulated within the Albian sands. Many debris show post-reworking diagenetic features (micritisation or dissolution of grains, microsparitisation of cement, occasionally diffuse silicification). The deposition of the breccias obviously related to faulting occurred during late Middle Albian and Late Albian times (cephalopod assemblage collected to the west of Savoillan, Fig. 1b: ; determ. J. Kennedy; see French version) (Fig. 3: ).

To the southwest of Brantes (Les Bernard, Fig. 1b: ), a large accumulation of breccia is related to the activity of the nearby sub-north–south Collet Fault. In the same area (east of the Collet, Fig. 1b: ), small decametric NW–SE-trending tilt-blocks of Barremian–Bedoulian limestones show NE–SW facing faultscarps covered with remnants of ferruginous crust and sealed by Albian sands including reworked blocks of limestones. To the southwest of Savoillan, the conglomerates comprise large blocks (olistoliths,

3 Discussion

New biostratigraphic data (nannoplankton, ammonites) confirm and allow to detail the stratigraphy of the mid-Cretaceous deposits in the Toulourenc valley (Figs. 3 and 4): (1) the glauconitic silty marls that succeeded the carbonates are late Early Aptian in age; (2) hiatus (Late Aptian to Early Albian) is recorded before the deposition of the Middle/Late Albian sands; (3) the breccias (reworking of Barremian–Bedoulian limestones) appear during the late Middle Albian and developed during the Late Albian.

Two mid-Cretaceous tectonic events are distinguished (Figs. 3 and 4): (1) the Early Aptian faulting affected unlithified Barremian–Bedoulian limestone (La Fayette Fault) prior to the deposition of late Early Aptian glauconitic silty marls (Les Bernard); (2) the Middle/Late Albian faulting was much more strongly recorded. The dismantled limestones were wholly lithified and submitted to tectonic strain (fractures, calcitic tension gashes) before reworking. Chaotic accumulations of limestone breccia are located close to active faults (north–south, NW–SE and sub-east–west trends), which probably acted with important vertical throws. The fault kinematics is not precisely known due to the absence of significant tectoglyphes on the palaeofaultscarps. From various regional data, [3,5,11,14,20–22,27–29], the mid-Cretaceous tectonics that affected the Provençal platform may be interpreted as a result of the anticlockwise rotation of the Iberian plate [6,16,18]. The role of NE–SW-trending sinistral faults (e.g., the Nîmes and Durance Faults) (Fig. 1) was prevailing [1,2,17,23]. Within this context, the WNW–ESE-trending TFZ may have acted with a globally dextral component. This resulted in the uplift of the northwest corner of the Ventoux–Lure platform [7] and the occurence of the Late Aptian–Early Albian hiatus (Fig. 4).

The coarse-grained Albian sands, peculiar to the Toulourenc Valley, show north–south trending channels (west of Savoillan; Fig. 1b: ). These clastics originating from the south are driven northward by the way of a north–south-trending graben opened during the Albian tectonics. A similar process occurred farther on to the east in relation with the opening of the mid-Cretaceous Banon graben [11,12,17].

These data point out the importance of the mid-Cretaceous tectonics in the southern Subalpine domain. This phase is partly concealed now, because many Cretaceous faults were subject to inversion and reactivation by Cenozoic compressional episodes.

1 Introduction

Les crêtes du mont Ventoux marquent la limite qui existait au Barrémo-Aptien entre la plate-forme provençale, urgonienne au sud, et le Bassin vocontien, au nord (Baronnies) (Fig. 1a et b). Entre ces deux domaines se placent des faciès de talus : calcaires à silex plus ou moins micritiques, souvent riches en spicules de spongiaires, séquences d'écoulements gravitaires (coulées sableuses à matériel bioclastique fin), bien exposés dans la vallée du Toulourenc (Fig. 1a et b). La reconstitution du canevas paléogéographique et paléotectonique barrémo-aptien fait apparaître un dispositif en blocs limités par des failles normales (Fig. 2), plus ou moins fortement remobilisées en compression lors de l'inversion tertiaire [10,31]. On traite ici du jeu tectonique de cette limite pendant la période méso-crétacée.

2 L'accident du Toulourenc

La vallée du Toulourenc occupe un compartiment situé initialement entre la plate-forme du Ventoux et le bloc de Bluye (Figs. 1b et 2), suivant une direction générale ESE–WNW. Sa structure est asymétrique : calcaires barrémo-bédouliens régulièrement pentés vers le SSW côté nord (montagne de Bluye) ; étirés, chevauchant vers le nord ou le NNE, découpés par des accidents transverses, côté sud (anticlinal du Ventoux) [8,13,24]. Ainsi, la vallée du Toulourenc jalonne un accident complexe [24], orienté N 115 à 105 entre Saint-Léger-du-Ventoux et Reilhanette à l'est (Fig. 1a et b). C'est le segment occidental du couloir de failles, long d'environ 70 km, séparant les massifs Ventoux–Lure du bassin subalpin des Baronnies (Ventoux–Lure Fault Zone, VLFZ [10]) (Fig. 1a), nommé ici « accident du Toulourenc » (TFZ).

Entre Reilhanette et Saint-Léger-du-Ventoux, des grès et marnes sableuses glauconieux, rapportés à l'Albien et/ou au Cénomanien selon les auteurs [8,13,19,24], affleurent ponctuellement en contact faillé, plus ou moins clair, avec le Barrémo-Bédoulien du Ventoux. Les datations micropaléontologiques de Moullade et Porthault [26] indiquent des âges échelonnés du Bédoulien terminal au Cénomanien basal. Le Gargasien–Clansayésien et l'Albien inférieur n'ont pas été reconnus. Des brèches à éléments de calcaires barrémo-bédouliens attribuées à l'Albien supérieur résulteraient du démantèlement d'un relief proche, en réponse au plissement de la « phase autrichienne » méso-crétacée. Des observations nouvelles permettent de mieux connaître les processus qui ont engendré ces remaniements, de préciser leur chronologie, et de les situer dans le contexte tectonique régional.

3 Manifestations tectono-sédimentaires

3.1 Exemples de déformations tectoniques aptiennes

Il existe des indices significatifs de structuration d'âge Aptien, dont les manifestations n'étaient connues jusqu'à présent que plus à l'est, dans la montagne de Lure (Fig. 1a).

3.1.1 La faille de La Fayette

À 3 km au sud de Montbrun-les-Bains, en bordure de la route de Ferrassière, une grande carrière, ouverte dans les calcaires barrémo-bédouliens, est située sur une faille majeure (faille de La Fayette, Figs. 1b : et 3 : ), limitant le bord oriental du fossé d'Aurel. Les calcaires marneux, légèrement pentés vers le SSE, sont faillés suivant une direction subméridienne. Le plan de faille subvertical à regard ouest montre un paléoescarpement localement épargné par les jeux ultérieurs, couvert d'une brèche sédimentaire (Fig. 3 : ), épaisse de 1 à 2 m, visible sur 2 à 3 m de hauteur. Elle est constituée de fragments calcaires émoussés (d'échelle millimétrique à décimétrique), pris dans une matrice plus marneuse, beige. Au microscope, la distinction entre fragments et matrice s'estompe : limites diffuses au sein d'un même packstone à spicules calcifiés ; évidences de resédimentation. La brèche montre de petites failles normales métriques (N 15, 80 W, 75 N) ayant affecté un matériau non encore lithifié. Brèche d'escarpement et failles précoces qui l'affectent sont enduites d'une croûte ferrugineuse, non recouverte de sédiment. Compte tenu des caractères sédimentologiques de la brèche, la fracturation est péné-contemporaine du dépôt (syndiagénétique), et donc d'âge Bédoulien. Elle représente un stade précoce dans l'élaboration du fossé méso-crétacé d'Aurel [25] et introduit une discontinuité importante entre Ventoux et Lure [13].

3.1.2 Les pillows des Bernard

À l'ouest du hameau des Bernard (Fig. 1b : ), les calcaires à chailles barrémo-bédouliens disposés en gros bancs (0,3 à 0,4 m) subtabulaires, supportent une accumulation (

L'épisode gravitaire responsable de l'accumulation des pillows est d'âge Aptien inférieur, antérieur au dépôt des marnes fini-bédouliennes. Les pillows ; ils résultent de la déstabilisation de matériaux non consolidés situés au sud. De telles accumulations locales signalent souvent les jeux de failles précoces (nombreux exemples analogues dans les mêmes niveaux, à l'extrémité est de la montagne de Lure [2,12,18]). Il s'agit vraisemblablement, ici aussi, de la manifestation aptienne d'une faille appartenant au couloir d'accident du Toulourenc. Pillows et sédiment bédoulien interstitiel demeurés in situ (imbrication de pillows étirés et déformés à l'état plastique) ont été recouverts par les grès glauconieux albiens. Les marnes de l'Aptien supérieur (Gargasien) sont absentes ici, comme dans toute la vallée du Toulourenc. Cette importante lacune est bien illustrée par un petit affleurement situé sous la chapelle Saint-Roch (Sud-Est de Brantes) (Fig. 1b : ).

3.2 Témoins de fracturation albienne

3.2.1 Conglomérats remaniant les calcaires barrémo-bédouliens

La plupart des affleurements de grès albiens montrent des amas bréchiques disposés sans ordre (absence d'organisation en couches, de granoclassement ou de structure chenalisée). Les éléments (centimétriques à pluridécimétriques) montrent les mêmes microfaciès que les calcaires barrémo-bédouliens avoisinants. Le remaniement des éléments calcaires s'est accompagné de modifications diagénétiques : micritisation de grains (foraminifères), dissolution partielle du ciment (microsparitisation) et des grains (bords dentelés), silicification affectant le cœur des débris. Les orbitolines, présentes parfois en grand nombre dans le conglomérat, appartiennent aussi au matériel remanié des calcaires bédouliens (Veaux par exemple, Fig. 1b : ).

Un kilomètre à l'ouest de Savoillan (Fig. 1b : ), les grès glauconieux incluant les premiers débris calcaires montrent des passées calcaires bioclastiques, localement fossilifères (Fig. 3 : ) : ostréidés et autres bivalves, térébratules, rhynchonelles et ammonites dont : Puzosia gr. quenstedti–majoriana, Hypophylloceras sp., Tetragonites sp., Kossmatella romana, Metahamites sp., Brancoceras cf. paronai, Brancoceras sp. (détermination J. Kennedy). L'association de Metahamites et Brancoceras indique un âge Albien moyen ; la présence d'Anisoceras montre que les conglomérats atteignent rapidement l'Albien supérieur [24].

Les conglomérats exceptionnellement développés (épaisseur

3.2.2 Olistolithes

À l'ouest de Savoillan (SSE du grand mas de la colline des Maselles ; Fig. 1b : ), les remaniements calcaires ont la taille d'olistolithes métriques à plurimétriques

3.2.3 Dispositif en blocs faillés

Une succession de blocs faillés de calcaires barrémo-bédouliens et de grès albiens est exposée au sud-ouest des Bernard (est du Collet) (Fig. 1b : ) sur environ 200 m de long. Les panneaux calcaires d'échelle décamétrique, de même pendage (N 130/140 ; 25 à 30° SW), sont faillés sur leur bord nord-est. L'enduit ferrugineux revêtant la tranche des bancs et la présence de blocs calcaires bédouliens emballés dans les grès indiquent qu'il s'agit de paléoescarpements de failles (Fig. 3 : ) scellés à l'Albien (nannoflore à Watznaueria et Eiffellithus turriseifflii). Ce dispositif en petits blocs basculés s'interrompt sur la faille subméridienne du Collet, qui le sépare de plus grandes structures à l'ouest. Le jeu albien de cette faille a été évoqué plus haut (site des Vignes, Fig. 1b : ).

3.2.4 Le paléoescarpement de faille de Montbrun-les-Bains

Les témoins les plus orientaux des grès glauconieux albiens sont visibles au sud de Montbrun-les-Bains, sur le grand escarpement de faille subvertical (N 080) à regard nord, entaillant les calcaires barrémo-bédouliens, exhumé des éboulis cryoclastiques dans de grandes carrières (Fig. 1b : ). Certaines parties du paléoescarpement montrent une brèche à fragments de calcaires barrémo-bédouliens, couverte d'un enduit ferrugineux, sur laquelle sont plaqués les grès glauconieux grossiers, incluant des débris des mêmes calcaires. Les grès montrent des traces de déformations précoces (structures fluidales ; remaniement de grès dans la matrice gréseuse ; microfailles anté-grésification), témoignant du jeu précoce, synsédimentaire ou syndiagénétique, de l'accident.

4 Interprétation

4.1 Du point de vue stratigraphique (Figs. 3 et 4)

La vallée du Toulourenc montre une importante lacune médio-crétacée. Après le dépôt des calcaires bédouliens, la sédimentation terrigène (marnes silto-glauconieuses) débute dès l'Aptien inférieur [12]. L'Aptien supérieur (Gargasien–Clansayésien) et l'Albien inférieur ne sont nulle part reconnus, et sans doute absents. La sédimentation reprend à l'Albien moyen. Cette lacune est étroitement localisée dans l'espace : vallée du Toulourenc et fossé d'Aurel. Les marnes de Veaux (Fig. 1b : ) rapportées à « l'Aptien supérieur–Albien » [24] renferment une nannoflore diversifiée (Nannoconus et Rhagodiscus, dont Rh. cf. angustus, Radiolithus planus et Eprolithus cf. floralis) indiquant l'Aptien inférieur, voire la limite Aptien inférieur–supérieur. Elles ont été préservées de l'érosion médio-crétacée dans un compartiment effondré (Fig. 3 : ), limité par des failles NNW–SSE (Fig. 1b : et 3 : ). Plus à l'ouest, dans la vallée de l'Ouvèze (Vaison), à l'est (Montbrun-les-Bains), au nord de la montagne de Bluye, et sur le versant méridional des massifs Ventoux–Lure, les marnes gargasiennes sont présentes (Fig. 1b). Ailleurs, une lacune analogue s'observe uniquement dans des secteurs affectés par la tectonique méso-crétacée (secteur de Banon [17] ou du Séguret [5]).

4.2 Du point de vue structural

Deux épisodes tectoniques sont distingués (Figs. 3 et 4).

Le premier, d'âge Aptien inférieur, affecte des calcaires bédouliens non encore lithifiés (faille de La Fayette). Les démantèlements en pillows des Bernard indiquaient que ces premiers jeux de failles sont certainement antérieurs au dépôt de marnes silto-glauconieuses de l'Aptien inférieur. Ces manifestations n'étaient jusqu'à présent connues que plus à l'est [11,18].

Lors du second épisode tectonique, les calcaires bédouliens étaient déjà lithifiés, remaniés à l'état de blocs rocheux emballés dans les dépôts de l'Albien moyen–supérieur. Blocs et olistolithes calcaires jalonnent le tracé de paléoescarpements de failles d'orientation moyenne N 120 (ouest de Savoillan), N 140 (les Bernard) ou subméridienne (faille du Collet ; fossé d'Aurel).

Ainsi, le domaine Ventoux–Lure a enregistré à l'Albien, comme les régions pyrénéo-provençales, des déformations cassantes importantes [5,6,14,20–22,27,28]. Dans le secteur du Toulourenc, l'absence de tectoglyphes datés avec certitude de l'Albien ne permet pas de conclure quant à la cinématique de la déformation. Néanmoins, les différentes informations permettent de retenir l'hypothèse d'un système décrochant, privilégiant le rôle des grands accidents senestres NE-SW : les failles de Nîmes et de la Durance (Fig. 1a), de part et d'autre du massif Ventoux–Lure [1,22,23]. L'instauration d'un régime compressif à l'Albien (raccourcissement subméridien [3,6,20,21,27]) est mise en relation avec la rotation anti-horaire de l'Ibérie et l'ouverture de l'Atlantique à l'ouest de la marge ibérique [16,18]. Dans ce contexte compressif, l'accident du Toulourenc (WNW–ESE) a joué globalement avec une composante dextre. La conjonction de ce mouvement avec le jeu senestre de la faille de Nîmes a pu engendrer la création d'une zone en compression située à l'angle nord-ouest de la plate-forme Ventoux–Lure. C'est dans ce même secteur que se localise la lacune méso-crétacée allongée suivant une direction WNW–ESE, consécutive à l'érosion sous-marine et/ou à l'émersion

Du point de vue paléogéographique, les sables et grès glauconieux massifs de l'Albien, sont un faciès propre à la vallée du Toulourenc. À l'ouest de Savoillan (Figs. 1b : et 3 : ), les grès albiens montrent l'empilement d'au moins six chenaux successifs (épaisseur métrique, entre 5 et 10 m de large). À base ravinante localement accentuée par des figures de charge (loading). La partie supérieure du dépôt comporte souvent un niveau à petits galets

5 Conclusion

Le massif Ventoux–Lure, partie septentrionale de la plate-forme provençale au contact du Bassin vocontien, a été l'objet d'une déformation méso-crétacée largement échelonnée, du Barrémien à l'Albien, soit sur une vingtaine de millions d'années, et finalement scellée au Cénomanien. Le couloir de failles du Toulourenc situé sur la zone de talus entre plate-forme et bassin (Fig. 2), a été lui-même le siège de jeux polyphasés d'âge Aptien inférieur, puis Albien moyen–supérieur. Ce second épisode s'est opéré en régime compressif décrochant : jeu senestre d'accidents NE–SW (faisceau de fractures de la faille de Nîmes) et jeu dextre vraisemblable du couloir de failles du Toulourenc. La fracturation a comporté une composante verticale importante (olistolithes et conglomérats bréchiques issus du démantèlement d'escarpements de failles).

La déformation a engendré la surrection de la partie nord-ouest de la plate-forme où est enregistrée une lacune méso-crétacée plus ou moins étendue (Aptien inférieur pro parte – Albien inférieur). La conjonction des mouvements responsables de l'ouverture de fossés subméridiens et du jeu de l'accident bordier (VLFZ) ont créé les conditions favorables au transit sud–nord, sous contrôle tectonique, de coulées sableuses albiennes (Banon, Savoillan). Les structures méso-crétacées ont été reprises, voire inversées lors des épisodes compressifs du Cénozoïque, d'où la difficulté d'en apprécier aujourd'hui la véritable importance.

Acknowledgments

Les auteurs remercient très vivement le Dr J. Kennedy (université d'Oxford) pour la détermination des ammonites de l'Albien, le professeur J. Philip pour ses remarques très utiles, ainsi qu'Isabella Litewka et Marie-Claire Barbez pour la préparation du manuscrit.