Abridged English version

The present study was undertaken to analyse the architecture of sedimentary basins and the main characteristics of hydrogeologic reservoirs by integrating the various available data (geological and structural).

This study drowses upon data from petroleum and hydrogeologic wells and structural maps. This work helped to identify the major reservoirs located in the region, which are from bottom to top as follows:

- – the Jurassic reservoirs are represented by the upper Nara carbonates;

- – the petrophysical characteristics and the fracturation affecting the Nara carbonates reveal the existence of very good reservoirs;

- – several reservoirs have been identified in the Lower Cretaceous.

These reservoirs are made of sandy levels, interbedded with shale, carbonates and dolomites.

Petroleum and hydrogeologic studies have revealed that the potential aquifers may occur in two provinces (near the Chott basin and in the north of the east–west faults).

Most of the geological formations in the southwest of Tunisia are composed of sand, sandstone and limestone, with the existence of real aquifers.

All of these reservoirs are affected by faults. They belong to the Saharan domain and have precise depocenters with homogeneous formations. The structural maps reveal the parallelism between the axis of basins and west–east faults bordering the Djerid Chott. In addition, the Middle and Late Jurassic show the same hydrodynamic framework as the Triassic system with the main recharge area located in the Illizi-Tinhert (Algeria) and a discharge in the Djeffra (Tunisia).

The Intercalaire continental (Lower Cretaceous) presents two main recharge zones in the northwest (High Plateaux) and in the northeast of the Djeffra-Chott.

The evolution of basins can be deduced from the tectonic history.

In this region there are different forms of basins:

- – the Chott Djerid basin, which has a simple history, with regular subsidence during the Mesozoic time;

- – near the north of Chott Djerid, there exist also two faults bordering the immense and obtrusive subsidence basin in the south;

- – in the north of the east–west faults, many complex basins developed with various depocenters, having different evolution in space and time.

These reservoirs (potential aquifers) have distinct characteristics regarding thickness, extension, lithology...

The present study investigated the architectural aspects of the basins and the main characteristics of reservoirs located in the region. Further works are needed to get a more detailed insight into the hydrodynamic of aquifers of the south and the southwest of Tunisia.

1 Introduction

Bassin sédimentaire et réservoirs hydrogéologiques sont deux conditions de base pour toute approche hydrogéologique. Multidisciplinaire par essence, le bassin sédimentaire intègre les informations géologiques, structurales, géophysiques... menées à d'autres fins.

Pour la Tunisie du Sud-Ouest, le petit nombre de forages centrés à l'Ouest du pays ne fournit pas une image satisfaisante de l'architecture des couches géologiques profondes et de leur continuité.

Bien que les thèses d'université fournissent l'essentiel des données sur la géologie de surface [1,3,9–11], la géophysique est déterminante pour les données de subsurface [2,8].

Le but de ce travail est donc d'identifier les différents bassins dans la région des Chotts par le biais de la sismique, ce qui va permettre la mise en place d'une vision satisfaisante du domaine souterrain profond pour l'identification des bassins hydrogéologiques et de l'extension de leurs propriétés.

2 Cadre géographique et géologique

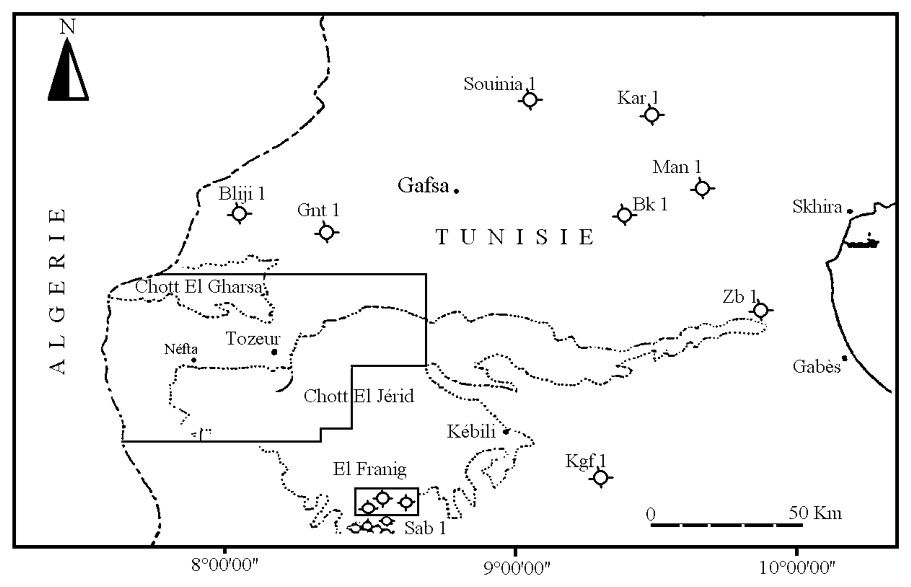

Géographiquement, le secteur étudié occupe toute la région du Sud-Ouest tunisien (Fig. 1). Il comporte les Chotts de Djerid et El Gharsa.

Situation géographique du secteur étudié.

Location map of the study area.

Sur le plan géologique, les formations du Mésozoïque se révèlent comme la principale entité de la région [4–6,12,14].

Sur un soubassement paléozoïque, on rencontre :

- (1) le Trias, qui comporte trois membres :

- – un membre gréseux à la base (Trias inférieur–moyen) ;

- – un membre carbonaté au milieu (Trias moyen–supérieur) ;

- – un membre salifère au sommet : Trias supérieur ;

- (2) le Jurassique, qui comporte deux membres :

- – un membre salifère à la base qui correspond au Lias ;

- – un membre argilo-gréso-carbonaté correspondant au Malm et Dogger ;

- (3) le Crétacé, représenté par :

- – une assise continentale de sable argileux du Crétacé inférieur ;

- – une formation dite du « complexe terminal » d'âge allant de l'Aptien à l'Actuel.

Sur la Fig. 2 sont représentées les principales unités litho-stratigraphiques tunisiennes, par « province géologique ». L'intérêt d'une telle représentation, même si elle est peu précise, réside dans le fait qu'elle permet d'affiner la géologie et la lithologie régionales. La figure renseigne aussi sur la correspondance entre les principales appellations locales des formations et les étages stratigraphiques classiques.

Synoptique des différentes formations lithostratigraphiques de la Tunisie centrale.

Main lithostratigraphic formations of central and southern Tunisia.

3 Analyse des cartes structurales

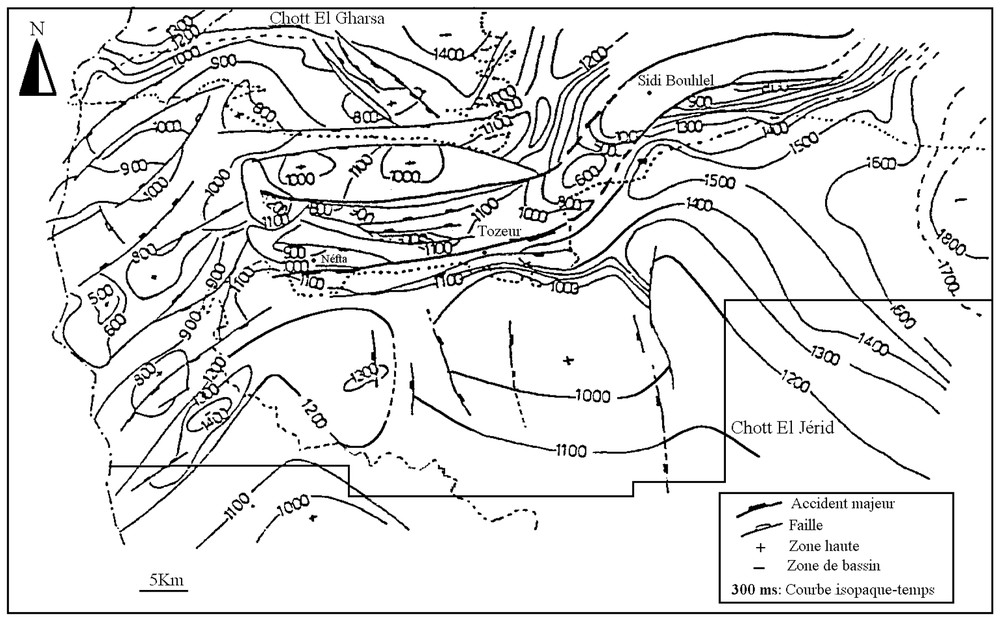

3.1 Carte structurale du Nara supérieur (Malm et Dogger)

La cartographie structurale des séquences du Nara supérieur (Fig. 3) montre une répartition des bassins grossièrement localisée en trois zones différentes :

- – une zone ouest, longeant la frontière algéro-tunisienne, où les iso-valeurs dessinent des structures de dépocentres de part et d'autre de zones hautes (presque tous les bassins montrent un plus grand axe parallèle à la direction générale des accidents) ;

- – au sein de la zone centrale, les gouttières de bassin sont orientées est–ouest au Sud et nord ouest–sud est au Nord ; la ride de Tozeur semble constituer une zone en horst par rapport aux compartiments qui l'entourent ;

- – vers l'Est et à l'amont de la ride de Tozeur, s'individualisent une zone de non-dépôt et une structure en demi-graben qui apparaît vers le Sud de cette zone et évolue progressivement vers l'Est en une gouttière de bassin sub-circulaire.

Carte isopaque–temps du Nara supérieur (Malm et Dogger) [7].

Isopach map of Upper Nara (Malm and Dogger) [7].

Au sein de toutes les zones déjà décrites, les structures épousent les mêmes orientations que les accidents qui les entourent : nord est–sud ouest tout au long de la frontière algéro-tunisienne, est ouest vers le Sud et à proximité de la ride de Tozeur, et nord ouest–sud est au Nord, subissant l'influence d'une tectonique qui paraît plus récente.

L'architecture des structures de bassins et de dômes suit celle du réseau de failles profondes et semble être guidée par ce réseau.

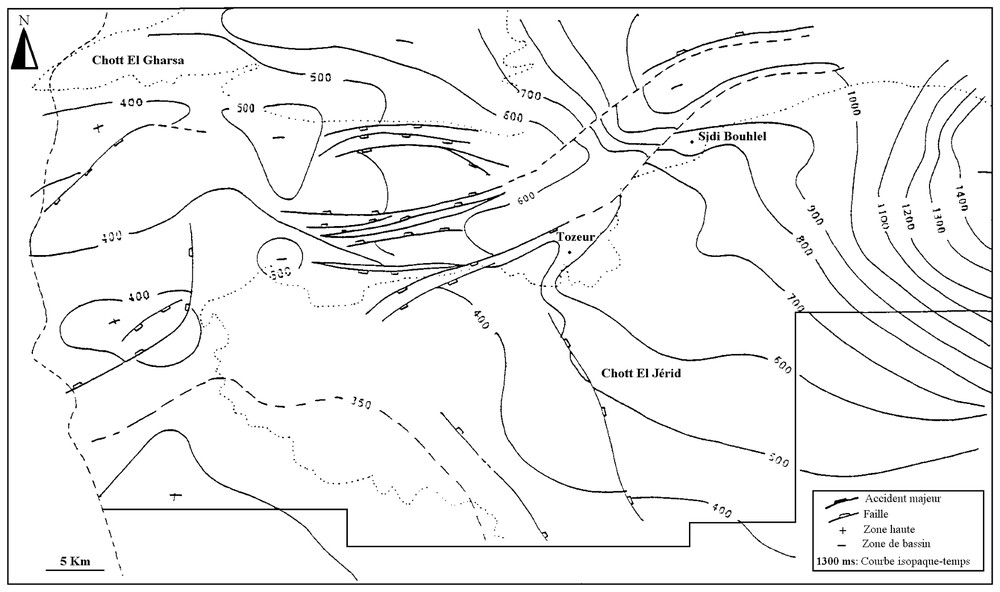

3.2 Carte structurale de l'équivalent de l'Orbata (Crétacé inférieur)

La cartographie structurale de l'équivalent de l'Orbata (Fig. 4) souligne l'importance des traits structuraux suivants :

- – une structure anticlinale de direction est–ouest coffrée et légèrement déversée vers le Sud, qui se localise au Sud du Chott El Gharsa et est hachée par des failles normales de direction est–ouest et nord ouest–sud est ;

- – la zone centrale, marquée par la ride de Tozeur, qui se manifeste comme un bombement anticlinal allongé correspondant à l'axe de la chaîne nord des Chotts et est bordée par une multitude de failles normales de rejets qui varient de 150 à 200 m, de direction est–ouest et ouest sud ouest–est nord est ;

- – au Sud-Ouest, deux structures anticlinales de direction nord est–sud ouest (structure de Nefta), bordées par un réseau de failles normales de direction nord est–sud ouest ;

- – une structure monoclinale, avec un pendage vers le Nord, qui semble se dessiner au Sud et au Sud-Est.

Carte isopaque–temps de l'équivalent de l'Orbata (Crétacé inférieur) [7].

Isopach map of Orbata (Lower Cretaceous) [7].

La cartographie structurale de l'équivalent de l'Orbata, du Berriasien à l'Aptien (Fig. 4), montre une évolution des bassins peu différente de celle du Jurassique de part et d'autre du couloir central, correspondant au bombement de Tozeur. On retrouve bien une répartition en deux ensembles de bassins : nord et sud-est à est, mais présentant des changements notables par rapport aux bassins du Nara supérieur.

La géométrie de l'équivalent de l'Orbata donnée par la cartographie structurale de la base et du toit montre une répartition en trois bassins limités, d'une part, par des failles de direction est–ouest et nord ouest–sud est et, d'autre part, par des failles nord est et est–ouest. Les mouvements tectoniques des accidents de Tozeur sont attestés par une inversion de la subsidence. Aussi la bordure est du couloir de failles de Tozeur est-elle marquée par une accélération de la subsidence, qui prend de l'ampleur au Crétacé inférieur.

4 Réservoirs et bassins hydrogéologiques

La localisation des bassins subsidents, leurs limites qu'elles soient tectoniques (zone en horst ou barrières de sel localisées le long des failles majeures) et la détermination des discontinuités lithologiques, avec l'aide des données des forages implantés dans la région, constituent des outils pour dévoiler la physionomie des bassins hydrogéologiques de la région.

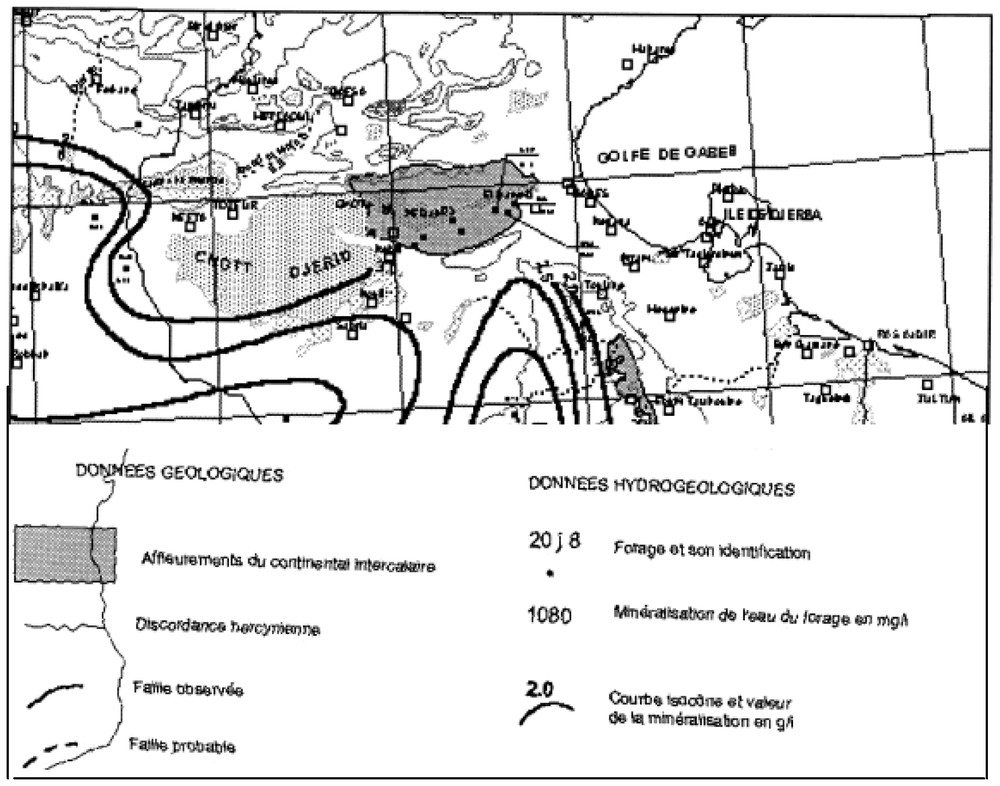

Quatre grands réservoirs ont été identifiés (Figs. 5 et 6) : le Continental intercalaire, le complexe terminal avec ses différents aquifères (le Turonien, les calcaires sénoniens et les sables miocènes).

Carte de salinité des eaux du CI (d'après [13], modifié).

Salinity map of CI (after [13], modified).

Carte de salinité des eaux du CT (d'après [13], modifié).

Salinity map of CT (after [13], modified).

Il apparaît clairement, dans ces aquifères, que la salinité de leurs eaux est influencée par la lithologie, le séjour des eaux dans les réservoirs et l'exploitation intensive des nappes moins profondes, notamment dans les oasis de Kebili, Nefta et Tozeur.

Par ailleurs, certains accidents observés en surface (Figs. 5 et 6) semblent jouer un rôle important dans la communication verticale entre aquifères.

La structure karstique des réservoirs carbonatés a engendré la contamination locale des eaux qui y sont contenues, depuis les aires de recharge situées à l'est de Kebili. Il y a risque de transformer aussi le grand exutoire du Chott Djérid en une aire de recharge, source éventuelle de contamination des eaux souterraines au niveau des accidents par des eaux superficielles plus salées.

5 Conclusion

L'exploitation des données de la sismique, nouvel outil d'études des bassins sédimentaires et des bassins hydrogéologiques, menée dans le Sud-Ouest tunisien, géologiquement plus ou moins complexe, nous a conduit à retracer les limites des bassins sédimentaires et par conséquent à tenter de limiter les grands bassins hydrogéologiques de la région.

Ainsi, quelques cartes isopaques ont permis de relever les principales caractéristiques des bassins (tectoniques, extension des couches aquifères et porosités des réservoirs potentiels…), de suivre les limites de fonctionnement des aquifères profonds et de déceler les zones hydrogéologiques favorables.

Ainsi, sur le plan géographique, on a pu constater un compartimentage divisant la région en trois secteurs :

- – le secteur sud des Chotts, dont l'allure est monoclinale, avec un pendage des formations mésozoïques vers le nord ;

- – un secteur en horst correspondant à l'entre-deux Chotts ;

- – le compartiment nord des Chotts, dont le comportement structural est relativement différent par rapport au sud ; ces bassins ne semblent pas obéir aux accidents de Chotts ; leur plus grand axe n'est pas parallèle à la direction majeure des accidents.

Sur le plan chronologique nous avons constaté qu'au Crétacé inférieur, la cartographie a souligné les traits structuraux suivants :

- – une structure anticlinale sise au sud du Chott El Gharsa ;

- – un compartiment en horst localisé entre les deux Chotts (El Gharsa et Djerid), limitant au sud les zones dépressives ;

- – deux structures anticlinales locales s'exprimant à Nefta, entre lesquelles s'individualise une dépression synclinale relativement réduite.

Enfin l'analyse des structures dépressives majeures avoisinant les accidents des Chotts montre que l'évolution de ces bassins s'est effectuée verticalement, avec des centres de dépôt quasiment intacts.

Par ailleurs, dans la zone sud-ouest tunisienne s'individualisent quatre aquifères superposés, dont la qualité des eaux semble être dépendante de la lithologie du corps aquifère, de leur séjour dans les réservoirs et de la communication entre aquifères (accidents, karsts...).