Abridged English version

1 Introduction

A recent high-resolution seismic survey ground-truthed by vibracores provides new insights into the sedimentary infill of the ‘Pertuis Breton’ incised valley (Fig. 1). These new data show an atypical valley fill by reference to the incised-valley fill model [2].

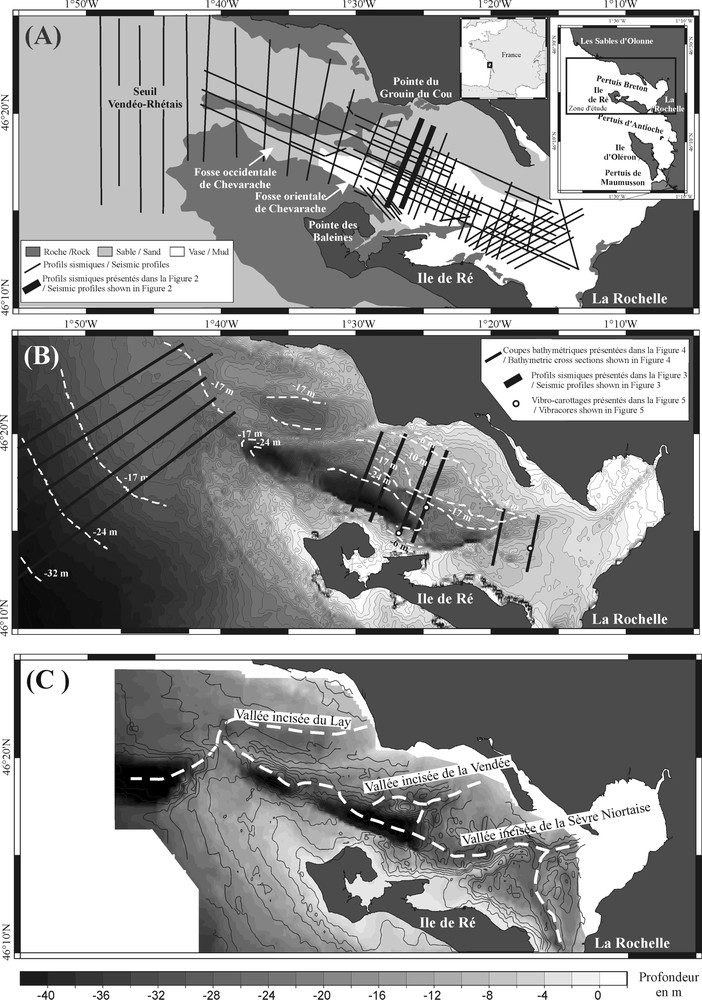

(A) Localisation générale de la zone d'étude, carte de nature des fonds du pertuis Breton et plan de position des profils sismiques ; (B) carte bathymétrique et localisation des vibro-carottages ; (C) carte des isobathes du toit du substratum mésozoïque.

(A) Sedimentological map of the study area and location of the seismic profiles; (B) bathymetric map and location of cores, high left corner; (C) isobath map of the Mesozoic bedrock erosional surface.

2 Data and methods

Our analysis is mainly based on 720 km of seismic lines shot thank to a 50 J Sparker seismic source and recorded with a single-channel streamer (MOBIDYC2 seismic cruise, May 2001) (Fig. 1). Eight vibrocores were collected, during the MOBIDIC3 cruise (February 2002). Bathymetric data from SHOM database was used to correlate with both seismic and vibrocore results. Radiocarbon dating (radiocarbon ages) was established using AMS analysis on intact shells (Poznan Radiocarbon Laboratory).

3 Seismic, sedimentological and bathymetric results

3.1 Seismic results

Seismic profiles recorded in the ‘Pertuis Breton’ evidence three main seismic units (Fig. 2). The basal unit can be correlated with bedrock submarine outcrops and is interpreted as the Mesozoic bedrock [19]. Its upper erosional unconformity is sharp and evidences a complex incised channels network (Fig. 1). The intermediate seismic unit consists of 5 elongated seismic sub-units that exhibit oblique parallel internal configuration. From base to top, their depocentres are shifted outward from the main incised valley talweg. The upper unconformities of all those progradational units are almost planar and locally exhibit a channelized morphology. These unconformities are prolonged by flat seafloor terraces, respectively located at −24, −17, −10, −6, and

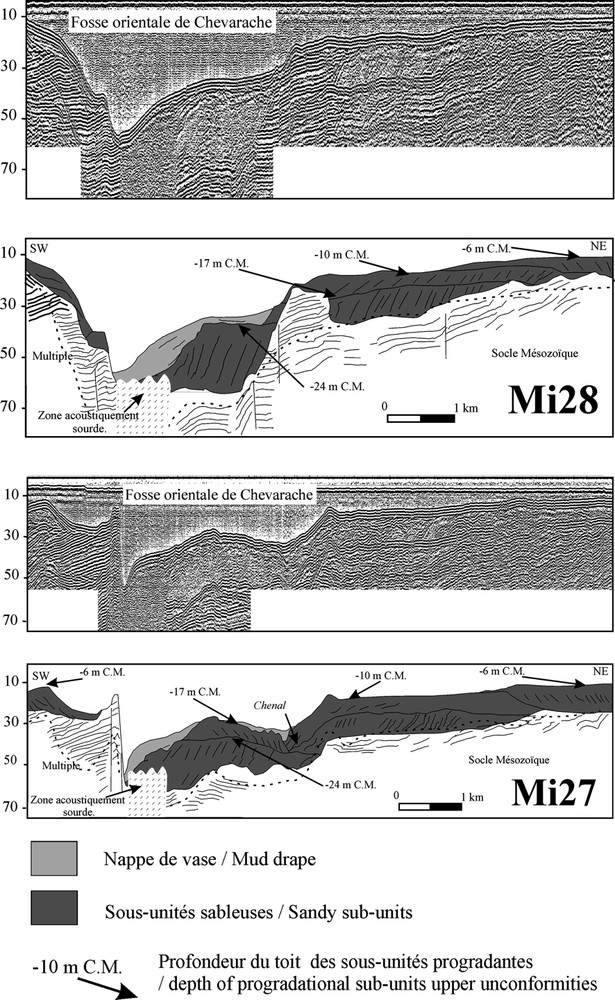

Profils sismiques et leur interprétation (Mi28 et Mi27), montrant l'architecture interne du remplissage sédimentaire dans la fosse orientale de Chevarache. Axe des ordonnées : mtsd.

Seismic profiles (Mi28 and Mi27) and their interpretation showing the internal architecture of the sedimentary infill within the Oriental Chevarache trough. Y-axis: mtsd.

3.2 Bathymetric results

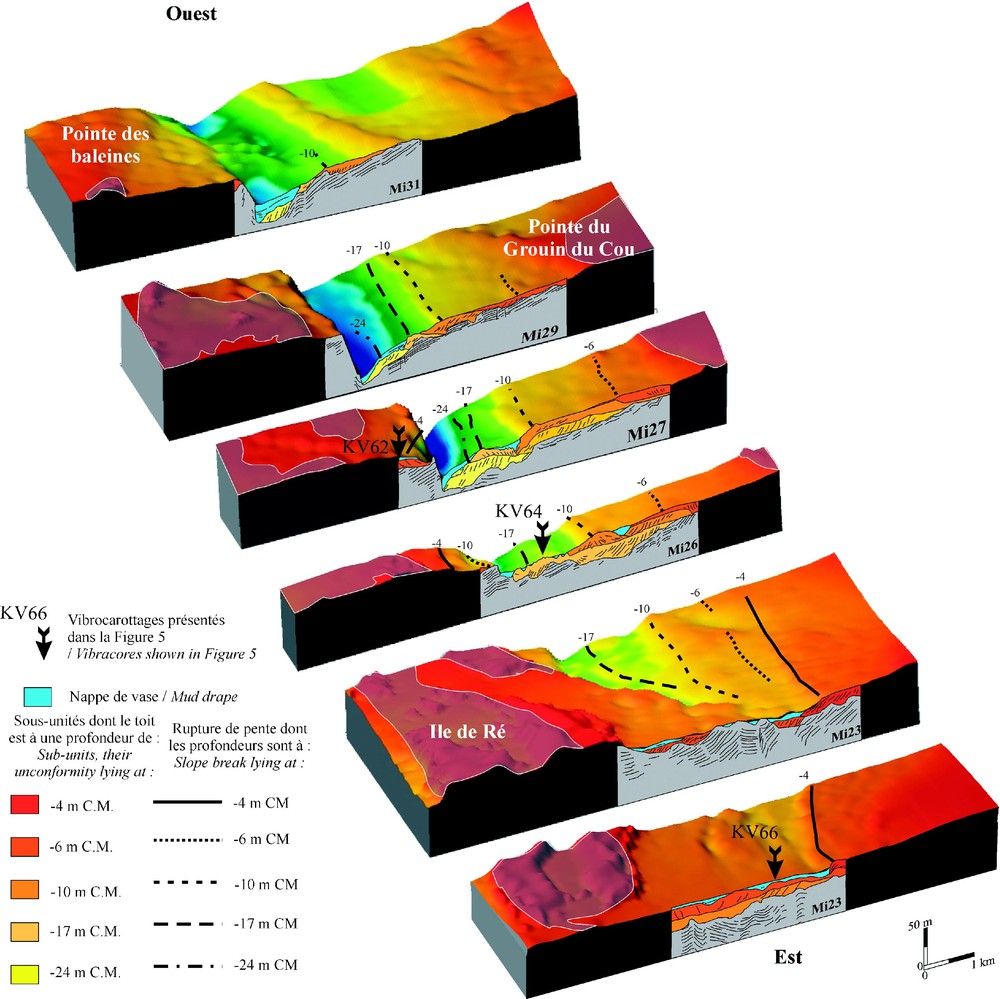

The stepping morphology shown by seismic profiles is also identified on DEM of the bathymetry. It is recognized both in the ‘Pertuis Breton’ and seaward in the inner continental shelf (Figs. 1, 3 and 4).

Blocs diagrammes, associant profils sismiques et données de bathymétrie, montrant la relation entre la morphologie en gradins et les prismes progradants observés en sismique.

3D bathymetric block and seismic profiles showing the relationship between submarine terraces and superimposed progradational subunits.

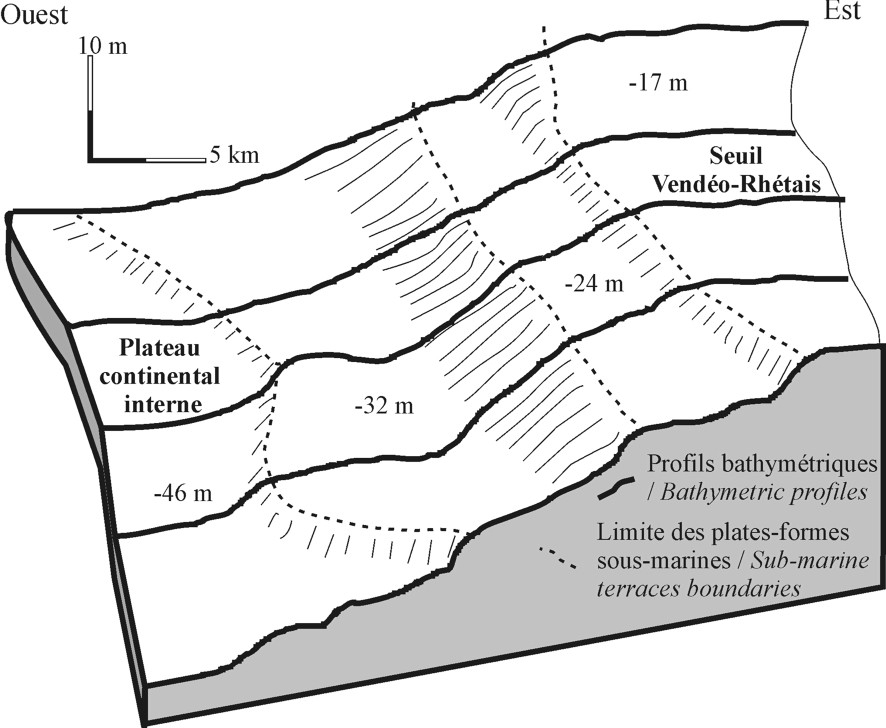

Profils bathymétriques à travers le plateau continental interne et le seuil Vendéo-Rhétais, montrant une morphologie en gradins successifs.

Bathymetric profile across the inner continental shelf and Vendéo-Rhétais shoal showing the stepping morphology of the seafloor.

3.3 Coring results (Fig. 5)

Cores (for location see Figs. 1 and 3) typically show two sedimentological facies including marine sands with broken shells at the base and mud at the top. Marine sands correspond to the upper part of progradational elongated seismic sub-units and muds correspond to the upper sheet drape (Fig. 2). Intact shell materials of Dentalium collected in basal sands gave ages of

Composition granulométrique et datations radiocarbone (AMS, Poznan laboratory) des carottes KV62, KV64 et KV66 (pour la localisation, voir Figs. 1 et 3).

Granulometric composition and radiocarbon dating (AMS, Poznan laboratory) for KV62, KV64 et KV66 cores (for location, see Figs. 1 and 3).

4 Discussion

4.1 An atypical valley fill

The five progradational elongated seismic sub-units constitute the bulk of the ‘Pertuis Breton’ valley fill. Their upper surfaces consist of marine sands indicating that this part of the valley fill is dominated by marine supply. Channelized erosional unconformities at the top of progradational sub-units are similar to tidal ravinement surfaces. The uppermost unit of the ‘Pertuis Breton’ infill consists of a mud drape that may record a recent decrease in hydrodynamic energy and/or an increase in suspended matter supply. This could be related to tidal prism decrease in response to the sediment infilling of the estuary during the Late Holocene sea-level highstand. Both the sedimentary facies and internal architecture of the ‘Pertuis Breton’ do not match with the typical incised valley fill model [2,21] or with other valley fills of the French Atlantic coasts [12,16].

The predominance of marine sands in the ‘Pertuis Breton’ fill records a disequilibrium between marine and fluvial sedimentary inputs that could be related to the small catchment areas and small sedimentary inputs of rivers flowing in this incised valley segment. The ‘Pertuis Breton’ would then represent a wave-dominated valley fill.

4.2 The flat-topped progradational wedges

The five superimposed progradational wedges that fill the ‘Pertuis Breton’ incised valley are topped by almost flat unconformities extended by seafloor terraces (Fig. 3). Both this stratal pattern and radiocarbon dates indicate that progradational wedges and associated upper unconformities are younger upward. Moreover, the deepest progradational wedges (except the uppermost one located at

5 Conclusion

Seismic and vibrocore investigations in the ‘Pertuis Breton’ highlight an atypical incised valley fill. It mainly consists of marine sands emplaced under high-energy environment. This sedimentary pattern is related to the small sediment supply of little rivers flowing in this estuary. The five progradational sandy wedges that correspond to the bulk of the valley-fill are topped by flat unconformities extended by submarine terraces. They show a landward and upward migration of their depocentres, their age increasing with depth. These morphological features show similarities with backstepping wedges emplaced during transgressions and are interpreted has records of sea-level rise rate change during the last Holocene transgression.

1 Introduction

Une meilleure compréhension des processus qui gouvernent la nature et l'architecture des dépôts de vallées incisées repose en partie sur les études des vallées récentes [4]. Dans ce cadre général, les résultats préliminaires des travaux que nous présentons ici ont pour objectif de montrer un exemple de remplissage original de vallée récente qui permet de mettre en évidence la variabilité des comblements et de soulever la question des processus qui les gouvernent.

La zone d'étude, le pertuis Breton (Fig. 1), est une région où les rares explorations sismiques réalisées jusqu'à présent sont trop anciennes (antérieures à 1973) pour être exploitées dans la perspective d'une étude à haute résolution de l'incision du socle et de l'architecture de sa couverture sédimentaire [3]. Deux missions de prospection sismique (MOBIDYC2) et de vibro-carottages (MOBIDYC3), réalisées en 2001 et 2002 (Fig. 1), permettent d'améliorer de façon très significative la compréhension du comblement de cette zone. Notre objectif est de présenter le remplissage sédimentaire de ce segment de vallée incisée, qui illustre une architecture originale par rapport aux modèles de référence [2,21].

2 Contexte morphologique, sédimentaire et hydrodynamique

Les côtes de Charente-Maritime se caractérisent par la présence de deux îles (Ré et Oléron), séparées du continent par des bras de mer, appelés localement « pertuis ». Situé au nord, le pertuis Breton (Fig. 1) constitue une vaste baie allongée (30 km de long par 9 km de large), d'orientation générale NW–SE. La partie orientale du pertuis Breton est connectée aux embouchures de deux petits fleuves côtiers, le Lay et la Sèvre niortaise (débits moyens : 2 et 12 m3 s−1).

D'ouest en est, la bathymétrie du pertuis Breton se caractérise par : (1) un vaste haut-fond, le seuil Vendéo-Rhétais, culminant à

Les fonds marins de la zone (Fig. 1) sont constitués de sables dans la partie occidentale du pertuis, alors que les vases dominent au centre et à l'est [3,20].

La zone d'étude correspond à un environnement macro-tidal [18], avec des marées semi-diurnes, dont l'amplitude varie entre moins de 2 m et plus de 6 m. Les vitesses maximum des courants de marées sont de l'ordre de 0,9 m s−1 [17]. La partie occidentale du pertuis Breton est également soumise à l'action des longues houles atlantiques, provenant essentiellement de l'WNW. Les modèles numériques de propagation de la houle [13] montrent qu'il existe un fort contraste entre la partie occidentale, où ces houles s'amortissent, et la partie orientale, où elles disparaissent (Fig. 1). Le pertuis Breton occidental sableux est donc un environnement mixte, dominé à la fois par les houles et les marées, alors que le pertuis Breton oriental vaseux est essentiellement dominé par les marées.

3 Données et méthodologie

La campagne de prospection sismique MOBIDYC 2 (mars 2001) a permis d'enregistrer 720 km de profils dans le pertuis Breton (Fig. 1) à l'aide d'une source Sparker de 50 J (bande passante 200–1200 Hz), associée à une flûte monotrace SIG. Le positionnement était assuré par un GPS différentiel. Les traces sismiques ont été traitées grâce au logiciel Delph Seismic v2.10 (filtrage des fréquences, correction de gain, sommation de traces). Une célérité de 1600 m s−1 a été appliquée à l'ensemble de la couche sédimentaire pour convertir les temps de trajets des ondes acoustiques en épaisseurs. L'analyse de ces profils a ensuite été réalisée en suivant les concepts de la stratigraphie sismique [15].

Les sondes bathymétriques issues des bases de données du SHOM ont permis de réaliser un modèle numérique de terrain (MNT), avec un pas de grille de

La mission de vibro-carottages MOBIDYC 3 (février 2002) a été menée pour calibrer les unités sismiques mises en évidence lors de la mission MOBIDYC2. Sur la zone du pertuis Breton, huit carottes ont été analysées, principalement par une étude granulométrique décimétrique. Des datations au radiocarbone (méthode AMS, Poznan Radiocarbon Laboratory) ont été réalisées sur des coquilles entières et non usées.

4 Description des données sismiques (Fig. 2)

De la base vers le sommet, trois unités sismiques principales ont été distinguées.

(1) Sur l'ensemble des profils, l'unité basale est caractérisée par des réflecteurs parallèles, de forte amplitude et basse fréquence, qui sont parfois basculés, plissés et discontinus. Le toit de cette unité est une discontinuité de type érosionnelle. Cette unité se prolonge vers des affleurements rocheux sous-marins connus [3] et représente le socle mésozoïque [19]. La carte des isobathes du toit du socle (Fig. 1) met en évidence un réseau de chenaux, profonds de 20 à 25 m et large de 4 à 5 km. Deux chenaux principaux qui se connectent avec les vallées de la Sèvre niortaise et de la Vendée (Fig. 1) confluent au niveau de la fosse orientale de Chevarache. Les deux faciès sismiques superposés à cette unité basale correspondent à la couverture sédimentaire meuble.

(2) L'unité intermédiaire est caractérisée par des réflecteurs de plus faible amplitude et plus haute fréquence, montrant une géométrie en progradation. La configuration interne est de type oblique–parallèle à fort pendage (pendage apparent : 2,5–3,5°). Les terminaisons supérieures sont de type toplaps ou sont des troncatures érosionnelles. Cinq sous-unités sismiques ont été discernées. Elles sont séparées par des discontinuités généralement planes et horizontales, ou parfois de type érosionnel et chenalisant. Ces cinq unités présentent une morphologie de prismes progradants en gradins. Dans les zones où les toits des prismes sont confondus avec le fond marin, leurs profondeurs se répartissent en cinq niveaux successifs : −24 ; −17 ; −10 ; −6 et

(3) L'unité supérieure est caractérisée par des réflecteurs de moyenne fréquence et moyenne amplitude, montrant une configuration interne sub-parallèle horizontale. Ce faciès sismique montre une forme externe en nappe, épaisse de 2 à 5 m, qui recouvre indifféremment le socle rocheux et certaines unités progradantes sous-jacentes (Fig. 2).

5 Description de la bathymétrie

Le MNT bathymétrique du pertuis Breton montre l'existence de ruptures de pente, entre lesquelles s'intercalent des plates-formes sous-marines en gradins, pour certaines déjà observées par André [1]. Ces ruptures de pente se localisent à la fois sur le flanc ouest du seuil Vendéo-Rhétais et sur les bordures nord et sud de la fosse orientale de Chevarache. Cinq plates-formes sous-marines se situent à des profondeurs similaires à celles localisées au toit des prismes progradants (−24, −17, −10, −6,

Les plates-formes localisées à −24 et

6 Description des faciès sédimentologiques et corrélation avec les unités sismiques (Fig. 5)

La localisation des carottes dans le pertuis Breton (Figs. 1 et 3) a été choisie pour calibrer les principales unités acoustiques, c'est-à-dire les prismes progradants en gradins et l'unité supérieure drapante. Deux faciès sédimentologiques principaux sont identifiés sur les carottes KV62 [5], KV64 et KV66 (Fig. 5). De la base vers le sommet, on distingue :

- – des sables moyens à grossiers, associés à des coquilles de gastéropodes, avec en particulier l'espèce Bittium reticulatum, caractéristique d'un environnement marin infra-littoral inférieur, dont la composition granulométrique de détail comprend 7 % de sables fins, 30 % de sables moyens, 33 % de sables grossiers et 28 % de graviers. Ce faciès sédimentaire correspond à la partie supérieure des unités sismiques progradantes en gradins. Une coquille intacte de Dentalium donne un âge de

- – des vases brunes (mode : 6–8 μm) associées à des coquilles de Nucula nucleus indiquant un peuplement infralittoral supérieur. La composition granulométrique comprend 86 % de vases et 14 % de sables fins. Ce faciès sédimentaire correspond à l'unité en nappe qui recouvre les unités progradantes. Une coquille intacte de lamellibranche prélevée dans ces vases donne un âge de

7 Un comblement de vallée incisée original

Cette étude permet de mettre en évidence un réseau de chenaux creusé dans le socle et connecté aux rivières côtières actuelles. Ce réseau d'incisions peut être assimilé à un segment de vallée incisée au sens de Zaitlin et al. [21]. Leur origine probable est liée aux chutes successives du niveau marin au cours du Quaternaire et leur morphologie montre un contrôle structural fort.

Les cinq prismes progradants en gradins constituent l'essentiel du remplissage du pertuis Breton. Les résultats des carottes montrent systématiquement, sous une couche de vase peu épaisse (0,2 à 1,4 m) et discontinue (unité acoustique drapante supérieure), la présence de sables à coquilles marines, qui correspondent à la partie supérieure de ces prismes progradants (Figs. 2 et 3). Compte tenu de l'homogénéité des faciès sismiques de ces prismes, nous proposons qu'ils soient composés, pour l'essentiel, de sables marins. En outre, chacun des toits de ces cinq corps progradants présente une surface de ravinement, montrant un chenal orienté perpendiculairement à la direction d'allongement des prismes, c'est-à-dire parallèle à l'axe de la vallée incisée de la Vendée. De telles incisions localisées dans des corps sableux marins peuvent être interprétées comme des surfaces de ravinement tidales. Compte tenu de la position transverse de ces structures sableuses par rapport aux axes des vallées, ces prismes progradants en gradins pourraient donc correspondre à des corps sédimentaires d'embouchure, entrecoupés par des chenaux tidaux. Cette succession de prismes progradants illustrerait donc un environnement d'estuaire externe dominé par les houles et les courants de marée. Au toit des prismes, la fine couverture de vases témoigne de l'amorce d'un changement important dans le comblement du pertuis Breton, qui semble enregistrer une baisse de l'énergie hydrodynamique et/ou une augmentation des apports des particules en suspension.

L'organisation des dépôts de remplissage du pertuis Breton est très différente de ce qui a pu être observé dans les différentes vallées incisées des côtes de France [12,16] ou d'autres marges stables de l'Atlantique [2,21]. En effet, le comblement typique de ces vallées consiste en des unités sableuses, fluviatiles à la base et marines au sommet de la séquence, entre lesquelles s'intercalent des vases ou des sables vaseux estuariens [2]. Ce cortège de dépôts classique se caractérise par des apports sédimentaires à la fois d'origine continentale, marine et mixte. En revanche, dans le cas du pertuis Breton, le remplissage de la vallée semble être essentiellement dominé par les apports marins (sables marins des prismes progradants en gradins). Cette différence importante, par rapport au modèle classique de remplissage de vallée incisée, pourrait s'expliquer par : (1) les dimensions très réduites des rivières côtières, connectées au pertuis Breton, qui n'auraient apporté que de très faibles quantités de sédiments continentaux ; (2) une prédominance des apports sableux provenant du large par dérive littorale, ainsi que le suggèrent les faciès sédimentaires des unités progradantes. Ainsi, le remplissage du pertuis Breton représenterait un exemple de vallée incisée, dont le comblement est essentiellement dominé par les apports marins.

8 Origine des prismes progradants

Les paliers bathymétriques identifiés au toit des prismes progradants profonds (−24, −17, −10 et

Ce dispositif consistant en une superposition de prismes progradants en gradins montre une géométrie rappelant les prismes rétrogradants transgressifs (PRT ou backstepping wedges) observés sur certaines marges continentales [8–10], notamment sur le plateau nord-aquitain [7] et interprétés comme des enregistrements de phases de stagnation du niveau marin [6,14].

Les PRT aquitains [7], les plates-formes sous-marines localisées sur le rebord occidental du seuil Vendéo-Rhétais (−24 et

En ce qui concerne les autres prismes en gradins (−10, −6 et

De plus, compte tenu des sondages à terre, qui ne montrent jamais de sédiments plus anciens que 10 000 ans BP et des datations nouvelles réalisées en mer (Fig. 5), nous proposons que l'ensemble de ces prismes en gradins se soit mis en place lors de la dernière transgression holocène.

En termes de stratigraphie, ce modèle de remplissage montre une surface d'érosion basale (SB), un cortège transgressif rétrogradant (TST) et un cortège de haut niveau vaseux (HST). Il ne diffère du modèle classique que (1) par l'absence ou la non-observation du Cortège de bas niveau (LST) composé de dépôts fluviatiles et (2) par les processus de mise en place des paraséquences du TST ainsi que la nature de leurs matériaux.

9 Conclusion

Les résultats de deux campagnes de prospection sismique et de vibro-carottages réalisées dans le pertuis Breton mettent en évidence une organisation de remplissage de vallée incisée originale par rapport au modèle de remplissage en vigueur [2]. En effet, le comblement est presque exclusivement constitué de prismes progradants superposés et constitués par des sables marins. Cette particularité pourrait s'expliquer par les faibles apports des rivières de dimensions très réduites, qui débouchent dans cette vallée sous-marine. Ainsi, l'architecture et la composition du comblement du pertuis Breton représentent une alternative au modèle classique de remplissage des vallées incisées, élaboré à partir d'exemples associés à des fleuves de grandes dimensions.

De plus, ces prismes progradants sont tous caractérisés à leur toit par une discontinuité plane, qui peut s'exprimer par une plate-forme sous-marine. Les terminaisons « amont » de ces prismes sont globalement rétrogradants. Ce dispositif est très similaire aux prismes rétrogradants transgressifs des marges continentales ; ces prismes seraient des paraséquences au sens strict. Cela suggère que l'essentiel du remplissage du pertuis Breton soit transgressif et probablement contrôlé par la dernière remontée eustatique.

L'existence de telles morphologies en prismes rétrogradants transgressifs dans le pertuis Berton justifie d'étendre ce type de recherches à l'ensemble des sites du golfe de Gascogne susceptibles de contenir des archives sédimentaires sous-marines récentes et les plus complètes possible.

Acknowledgments

Ces travaux ont été réalisés par le CLDG (université de La Rochelle), avec le soutien du service hydrographique et océanographique de la Marine (convention E61/99 SHOM), du GD ARGO (Perpignan), de l'Institut national des sciences de l'univers (INSU). Nous remercions les commandants et équipages des N/O Côte de la Manche et Côte d'Aquitaine ainsi que Pascal Barrier (IGAL) pour la détermination de la malacofaune. Nous remercions également M. Jean-Paul Barusseau pour ses remarques constructives lors de la révision de cet article.