Abridged English version

Thermal profiles of coastal waters were recorded at least monthly between June 1999 and October 2002, for two locations in the Mediterranean Sea: the eastern basin at Batroun (Lebanon), for a depth range of 0–100 m, and the western basin at Marseilles (France), for a depth range of 0–55 m. The yearly evolution of the profiles and the thermocline formation are very comparable at both sites. Nevertheless, data showed that the thermocline in Lebanon is longer (more than 6 months), permanent and deeper (40–50 m) than in Marseilles (20–30 m). This is principally due to differences in the prevailing wind regimes at each site. While the southwest and SSW winds in Lebanon are stable during summer, the northwest winds in the Provençal coast frequently cool the waters, mainly by inducing cold deepwater upwellings and resulting in the disappearance of the thermocline.

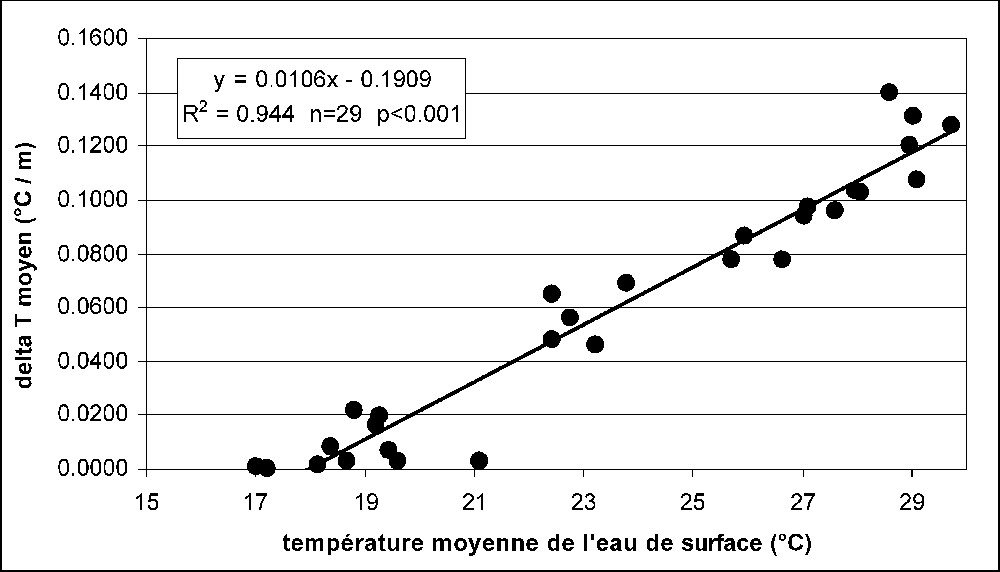

In Lebanese coastal waters, the relationship between mean surface temperature and average gradient of the cooling of the water in relation to the depth is significant. Three types of situations can be distinguished. In typical winter situations, gradients are below or equal to 0.02 °C m−1 and water columns are homogenous. On the other hand, gradients higher than 0,1 °C m−1 are associated with temperatures higher than 27 °C, indicating a summer situation. Temperatures between 22 °C and 25 °C are associated to 0.05 °C m−1 gradients, and correspond to the transition between warm and cold seasons, periods when the formation and disappearance of the thermocline occur very rapidly. In contrast, the frequency of summer cooling in Marseilles due to the northwest winds and the instability of the hydrological structure do not allow the development of such relationships.

In Lebanon, the mean temperatures of the surface waters are 4 to 5 °C higher than in Marseilles (respectively

It is hoped that such evaluation, coupled with long-term observations, will shed light on temperature regime fluctuations in the context of global warming. This might prove essential for predicting ecological consequences of the warming of coastal waters.

1 Introduction

Depuis quelques années se multiplient les observations des migrations vers le nord d'espèces à affinités chaudes [9,14], pouvant remplacer des espèces tempérées [12]. À ces faits, constatés surtout dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée, qui en est sa partie la plus froide, il faut ajouter, pour le bassin oriental, la colonisation de nombreux biotopes de son quart sud-est par des migrants, dits « lessepsiens », venant de la mer Rouge par le canal de Suez [15,17]. À l'instar de ce que l'on constate au niveau de la planète [24], la Méditerranée est-elle un milieu sensible [37] à l'effet de serre ? Les observations biologiques recoupent des mesures de températures réalisées dans les eaux profondes [7] ou des modèles de circulation [8]. Mais les eaux côtières peu profondes présentent une forte variabilité thermique du fait de leur dépendance aux conditions saisonnières ou météorologiques locales. Pour en extraire une tendance à long terme et discriminer le local du global, il faudrait en milieu côtier des enregistrements de température qui soient acquis à une fréquence au moins mensuelle, couvrant plusieurs dizaines d'années et recueillis en des points significatifs [13,33]. Or, de telles séries sont très rares pour le milieu marin et, à notre connaissance, une seule remplit aujourd'hui pour la Méditerranée ces conditions de qualité. Cette série, sur la côte catalane (station Estartit), dessine, de 1974 à 2003, une tendance au réchauffement de l'ordre de 1,2 à 1,4 °C par 30 ans pour le bassin nord-occidental [26], donc de deux à trois fois plus rapide que ce qui était admis [8].

Pour conforter ou infirmer l'amplitude et le rythme de cette tendance, il a été décidé, en 1998, d'initier dans le cadre du programme de coopération franco-libanais CEDRE, une étude comparative aux deux extrémités de la Méditerranée, les côtes libanaises (Centre national des sciences marines de Batroun) et les côtes françaises (Centre d'océanologie de Marseille). Ces deux sites sont en effet situés respectivement dans les eaux les plus chaudes (mer Levantine), ou au contraire les plus froides (golfe du Lion) de la Méditerranée. Les premiers résultats issus de cette démarche comparative mensuelle sont présentés ici, pour souligner les points communs et les divergences entre les deux dynamiques temporelles. S'il n'était pas possible encore d'établir une tendance commune d'évolution à long terme, il était en revanche utile de savoir si cette démarche méritait d'être poursuivie dans le futur, en tentant de discerner, à travers les spécificités hydrologiques locales propres aux deux sites, ce qui pouvait relever d'une dimension plus globale. À cet intérêt comparatif, il faut ajouter que sont présentées ici des mesures hydrologiques réalisées au large de la côte libanaise, donc concernant des eaux sur lesquelles peu d'informations sont disponibles.

2 Matériels et méthodes

Dans les deux sites d'étude, les mesures en mer ont été conduites avec une fréquence dépendant des contraintes logistiques, mais en imposant une périodicité minimale d'environ un mois et une précision sur la température au moins égale à 0,1 °C.

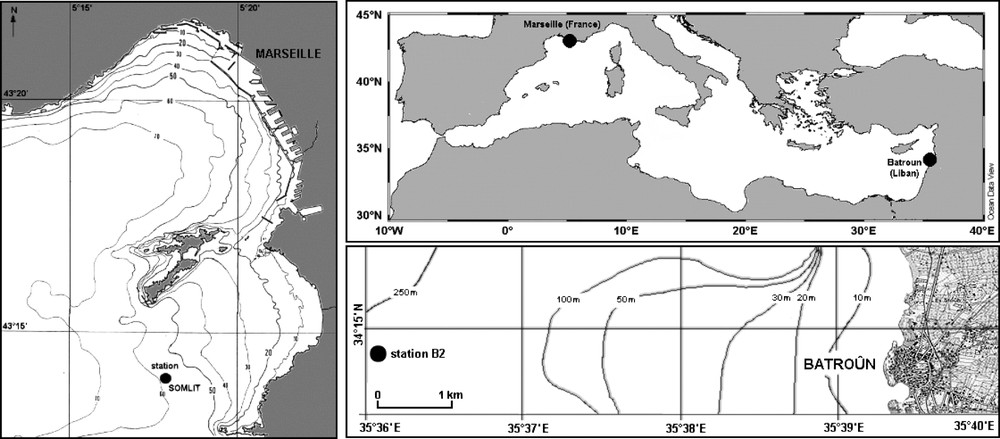

Sur la côte libanaise, les mesures mensuelles entre juin 1999 et octobre 2002 ont été réalisées à la station B2 (N 34° 14,856 ; E 35° 36,067 ; fond 500 m), située à 4 milles de la côte (Fig. 1). Les températures ont été mesurées tous les 5 m entre 0 et 100 m lors de la descente d'une ligne instrumentée munie d'un capteur Aanderaa Sensor Model 3230 (température de −8 à 41 °C ; précision 0,01 °C ; résolution 0,005 °C ; pression 0–11 bar, 0,2 % de la mesure). D'août 2001 à février 2002, les mesures ont été faites avec un thermomètre à renversement Richter et Wiese (de précision 0,05 °C) à quatre niveaux (0, 20, 40 et 60 m). Les données météorologiques utilisées ici sont celles recueillies sur l'aéroport de Beyrouth.

Situation des stations SOMLIT de Marseille (golfe du Lion) et B2 de Batroun (Liban).

Localization of the SOMLIT stations of Marseilles (‘Golfe du Lion’) and B2 of Batroun (Lebanon).

À Marseille, les mesures ont été réalisées au point de coordonnées 5°

3 Résultats

3.1 Fréquence et régularité des séries

Les conditions de support logistique et les contraintes météorologiques n'étant pas identiques dans les deux laboratoires, un synchronisme n'a pas été recherché a priori, une fois une périodicité mensuelle minimale fixée. Néanmoins, après 38 mois de fonctionnement, si l'on établit le décalage moyen en jours entre les dates les plus proches des deux séries, la moyenne de ces valeurs signées (avance ou retard) est de ± 0,39 j, avec un retard maximal de 18 j et une avance maximale de 23 j.

Sur la période qui va de juin 1999 à octobre 2002, le nombre de profils verticaux réalisés a été respectivement de 38 au Liban et de 72 en France. Compte tenu des périodicités souhaitées, respectivement mensuelle et bimensuelle, on constate qu'elles ont été respectivement de 31,5 ± 9,3 j (m ± sd) au Liban et de 17,2 ± 8,9 j à Marseille. Dans certains cas, la persistance de mauvaises conditions météorologiques peut néanmoins conduire à des écarts nettement plus importants : à Marseille, l'intervalle entre deux missions a été supérieur à un mois dans six cas, et supérieur à deux mois au Liban dans deux cas, mais c'est pour cette série que la dispersion autour de la périodicité souhaitée est la plus faible (30 %, contre 50 % à Marseille). Le fait que la fréquence des missions ait été deux fois plus élevée à Marseille amène néanmoins à une coïncidence des 38 dates les plus proches entre les deux séries, qui est en moyenne inférieure à ±1 j.

3.2 Évolution temporelle de la température

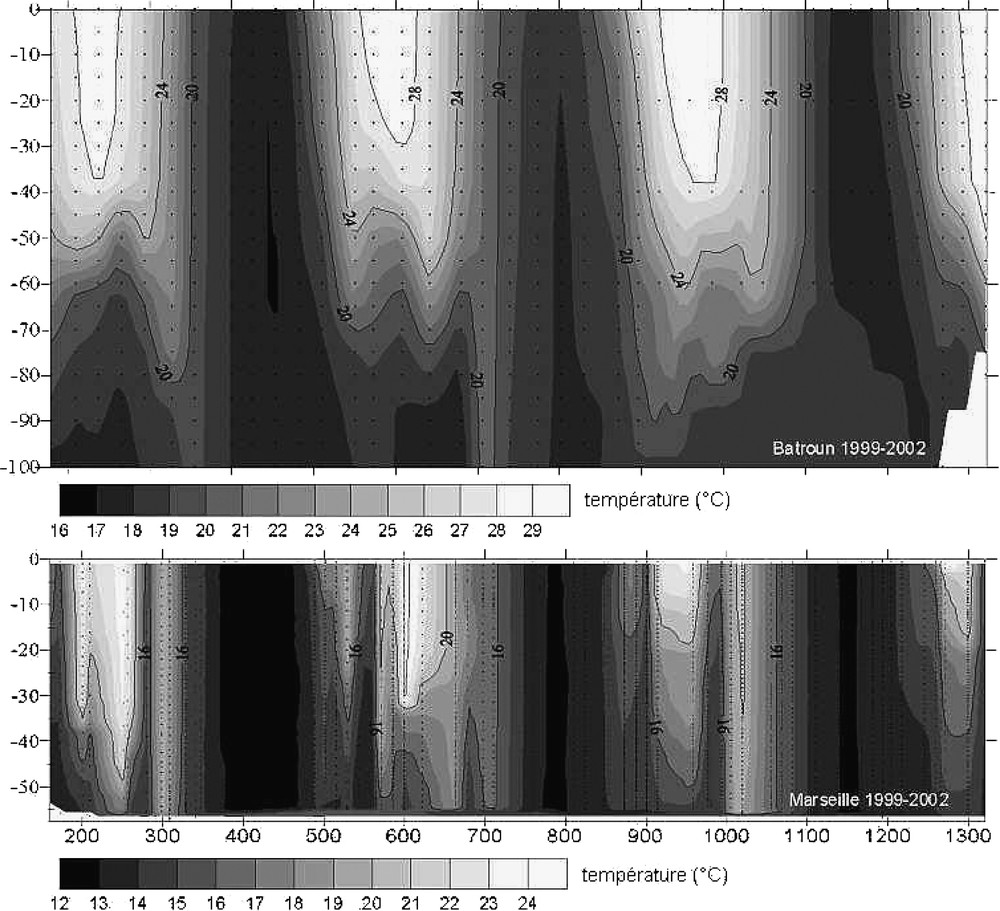

Les isothermes en fonction de la profondeur pour l'ensemble des profils entre 1999 et 2002 réalisés à Batroun (haut : 0–100 m) et à Marseille (bas : 0–55 m) sont représentés sur la Fig. 2. La saisonnalité des tracés est nette (maxima en août, minima en janvier février), ainsi que la présence de la thermocline en période chaude. Sur les côtes libanaises, le réchauffement superficiel commence à la fin du mois de mars, apparaissant lentement jusqu'à début mai (20 °C). Puis la température progresse rapidement vers les profondeurs et la thermocline atteint alors, en trois mois, la profondeur de 50–60 m, avec, jusqu'en novembre, des eaux supérieures chaudes (autour de 27 °C) surmontant des couches profondes (autour de 17 °C), soit environ 10 °C de différence. Cette mise en place d'un système stratifié peut être, soit un peu plus précoce (juin 2002), soit plus tardive (juin–juillet 2000), mais le scénario est conservé et, sur la période considérée, on a pu constater que la thermocline disparaissait toujours au cours du mois de novembre.

Évolution temporelle de la température des eaux en fonction de la profondeur à Batroun (Liban) et à Marseille (France) entre juin 1999 et octobre 2002 (en abscisse les jours juliens à partir du 01/06/1999 ; les interpolations ont été réalisées à partir des profondeurs discrètes pour Batroun et à partir de l'ensemble des enregistrements par CTD à Marseille).

Temporal evolution of water temperature versus depth at Batroun (Lebanon) and Marseilles (France) between June 1999 and October 2002 (in abscissa Julian days from 01/06/1999; interpolations were realized from discrete depths for Batroun and from the hole recording by CTD at Marseilles).

Pour la station de Marseille, malgré les perturbations épisodiques en période estivale de la structure hydrologique stratifiée (Fig. 2), formation et disparition de la thermocline se sont produites sensiblement au même moment au cours de chacune de ces trois années. C'est dans les tout premiers jours du mois de mai que cette thermocline a été repérée en 2000, 2001 et 2002, et c'est à partir de novembre (en 1999, 2000, 2001) qu'elle n'est plus présente (périodicité confirmée par les autres années de la série – 1994 à 1998 –, non traitées ici). En situation établie de stratification bi-couche, la différence de température entre les niveaux de surface (22–23 °C) et du bas de la colonne d'eau (17–18 °C) n'est que de 4 à 5 °C à Marseille. Cette différence, moitié moindre de ce que l'on constate dans les eaux libanaises, est due à des eaux de surface plus froides. L'amorce de la stratification estivale de la colonne d'eau est donc plus précoce d'au moins deux mois dans le bassin oriental, mais, dans les deux sites, elle n'est nettement établie qu'au cours du mois de mai, et elle se termine sensiblement au même moment, la fin de l'automne.

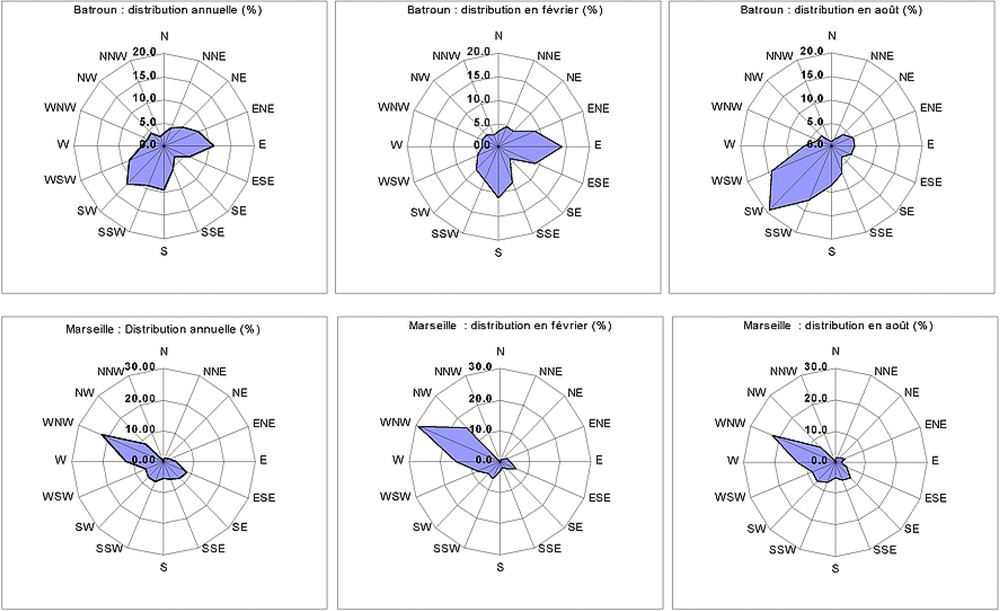

Dans les eaux libanaises, la structure stratifiée estivale est plus longue, et la thermocline y est permanente et plus profonde qu'à Marseille, où la structure estivale bi-couche est fréquemment perturbée par des épisodes de refroidissement brusques, au cours desquels la thermocline est absente. Cette différence entre les deux sites est due principalement aux différences entre les régimes de vents dominants sur les deux côtes et aux régimes hydrodynamiques qu'ils induisent en été. Sur les côtes libanaises, les vents de sud-ouest et de SSW sont dominants (Fig. 3a) tout au long de l'année (respectivement ∼11 et 10 %), avec une saisonnalité marquée. D'avril à septembre se met en place un régime de vents, souvent violents, de secteur SSW à ouest (plus de 50 % des situations) et qui ne peuvent provoquer, du fait de leur orientation, de remontées d'eaux profondes et donc de disparition de la thermocline. Au contraire, sur la côte provençale, les vents dominants sont de secteur nord-ouest et sud-est (Fig. 3b), et les premiers sont les plus fréquents. En période estivale, les épisodes brusques et brefs de vents de secteur nord-ouest (mistral), perpendiculaires à la côte, chassent l'eau chaude de surface vers le large et provoquent la remontée d'eaux profondes plus froides, établissant une situation provisoire d'homothermie verticale, avant le rétablissement progressif du système bicouche.

Fréquence relative des directions des vents (distributions annuelles et durant les mois de février et d'août), sur les côtes libanaises (d'après l'Atlas climatique du Liban, 1970) et à Marseille (données du Centre d'océanologie de Marseille).

Relative frequency of wind directions (annual distributions and February and August distributions), along the Lebanese coast (after the Climatic Atlas of Lebanon, 1970) and at Marseilles (data from the Oceanological Centre of Marseilles).

Le contexte plus stable des eaux libanaises permet de montrer (Fig. 4) qu'il y a une relation très hautement significative (

Relation entre la température moyenne des eaux de surface et le gradient moyen de température entre l'eau de surface et le niveau le plus profond.

Relationship between the mean surface temperature and the average gradient of temperature between the surface water and the deepest level.

Dans le Tableau 1, sont présentées en fonction de la profondeur les moyennes générales, toutes saisons confondues, ainsi que leur dispersion (écart type, valeurs maximales et minimales), de 1999 à 2002. Dans les deux sites, et malgré les forts écarts saisonniers de température, les moyennes pluriannuelles sont distribuées normalement, avec des écarts types qui leur sont très inférieurs, et la variabilité globale, sur l'ensemble des échantillons, diminue avec la profondeur.

Valeurs moyennes, écarts types, minima et maxima des températures en fonction de la profondeur entre 1999 et 2002 aux deux stations étudiées dans le bassin oriental (Batroun, Liban) et nord-occidental (Marseille, France) de la Méditerranée

Average data, standard deviations, minimums and maximums of temperatures versus depth between 1999 and 2002 at the two studied stations in the eastern basin (Batroun, Lebanon) and the western basin (Marseilles, France) of the Mediterranean Sea

| Profondeur (m) | Température moyenne (°C) | Écart type | n | Maximum | Minimum |

| Batroun, Liban | |||||

| 0 | 23,55 | 4,31 | 29 | 29,75 | 17,01 |

| 5 | 23,36 | 4,26 | 29 | 29,59 | 17,01 |

| 10 | 23,23 | 4,25 | 29 | 29,39 | 16,97 |

| 15 | 23,15 | 4,24 | 29 | 29,24 | 16,97 |

| 20 | 23,05 | 4,25 | 29 | 29,19 | 16,97 |

| 25 | 22,91 | 4,22 | 29 | 29,19 | 16,92 |

| 30 | 22,79 | 4,19 | 29 | 29,14 | 16,92 |

| 35 | 22,59 | 4,10 | 29 | 29,09 | 16,92 |

| 40 | 22,30 | 3,94 | 29 | 29,09 | 16,92 |

| 45 | 21,58 | 3,43 | 29 | 29,09 | 16,92 |

| 50 | 21,01 | 2,97 | 29 | 27,83 | 16,92 |

| 55 | 20,38 | 2,40 | 28 | 26,19 | 16,92 |

| 60 | 19,81 | 1,92 | 28 | 24,38 | 16,92 |

| 65 | 19,40 | 1,45 | 27 | 22,33 | 16,92 |

| 70 | 19,03 | 1,18 | 27 | 21,98 | 16,92 |

| 75 | 18,83 | 1,10 | 26 | 21,64 | 16,97 |

| 80 | 18,54 | 0,94 | 26 | 20,89 | 16,97 |

| 85 | 18,33 | 0,88 | 25 | 20,89 | 17,01 |

| 90 | 18,20 | 0,88 | 23 | 20,89 | 17,01 |

| 95 | 18,11 | 0,92 | 21 | 20,89 | 16,97 |

| 100 | 18,02 | 0,92 | 21 | 20,84 | 16,92 |

| Marseille, France | |||||

| 1,2 | 17,07 | 3,47 | 73 | 24,52 | 12,40 |

| 5,0 | 16,55 | 3,11 | 73 | 24,25 | 12,49 |

| 10,0 | 16,30 | 2,95 | 66 | 24,30 | 12,52 |

| 15,0 | 16,07 | 2,95 | 58 | 24,53 | 12,56 |

| 20,0 | 15,82 | 2,88 | 58 | 24,17 | 12,46 |

| 25,0 | 15,72 | 2,82 | 58 | 23,83 | 12,39 |

| 30,0 | 15,51 | 2,61 | 58 | 23,20 | 12,50 |

| 35,0 | 15,19 | 2,20 | 58 | 21,77 | 12,33 |

| 40,0 | 15,07 | 1,85 | 58 | 20,75 | 12,50 |

| 45,0 | 14,81 | 1,64 | 58 | 19,66 | 12,33 |

| 50,0 | 14,74 | 1,65 | 58 | 19,71 | 12,40 |

| 55,0 | 14,57 | 1,53 | 58 | 18,99 | 12,40 |

Sur les côtes libanaises, les températures moyennes sont de 4 à 5 °C supérieures à celles de Marseille (respectivement 23,5 ± 4,31 °C contre 17,1 ± 3,5 °C). Elles décroissent avec la profondeur aux deux sites, tout comme les températures maximales, alors que les températures les plus faibles enregistrées le sont toujours en hiver et sont quasi homogènes entre le haut et le bas des deux colonnes d'eau, autour de 17 °C dans les eaux libanaises, et ce jusqu'à une profondeur de 100 m et 12,5 °C à Marseille, pour une profondeur d'eau moitié moindre. Pour ce site, il est fréquent de mesurer en hiver, pour les eaux d'extrême surface, une température inférieure de 0,5 °C à celles des couches immédiatement inférieures, et ceci à cause du refroidissement provoqué par les faibles températures de l'air hivernal dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée. Rien de similaire n'a été constaté dans les eaux libanaises. Même avec le lissage introduit par le calcul des moyennes pluriannuelles, c'est entre 45 et 50 m que l'on constate à Batroun (Tableau 1) une diminution brusque et significative, tant des moyennes (0,5 °C en cinq mètres) que des écarts types, rupture qui matérialise la profondeur la plus fréquente de la thermocline. La même rupture est observée à Marseille, mais entre 30 et 35 m.

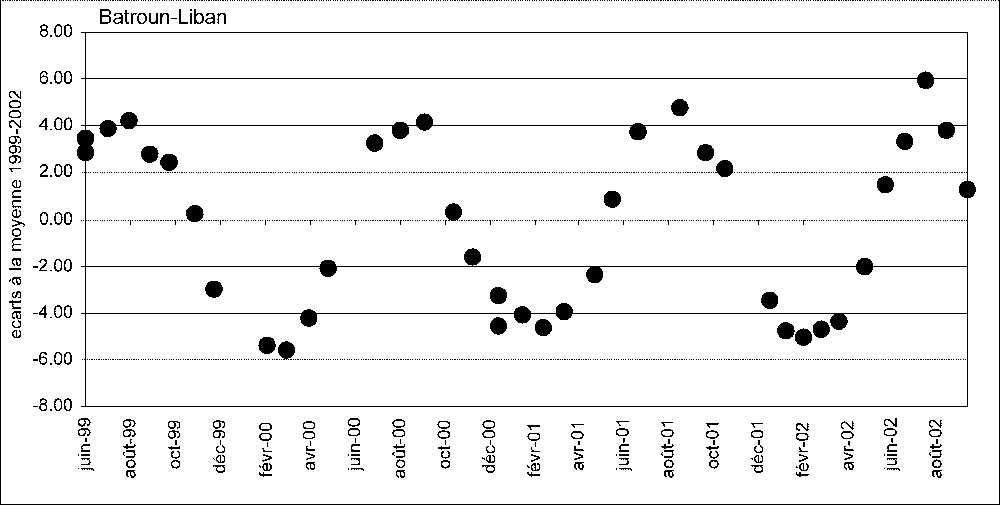

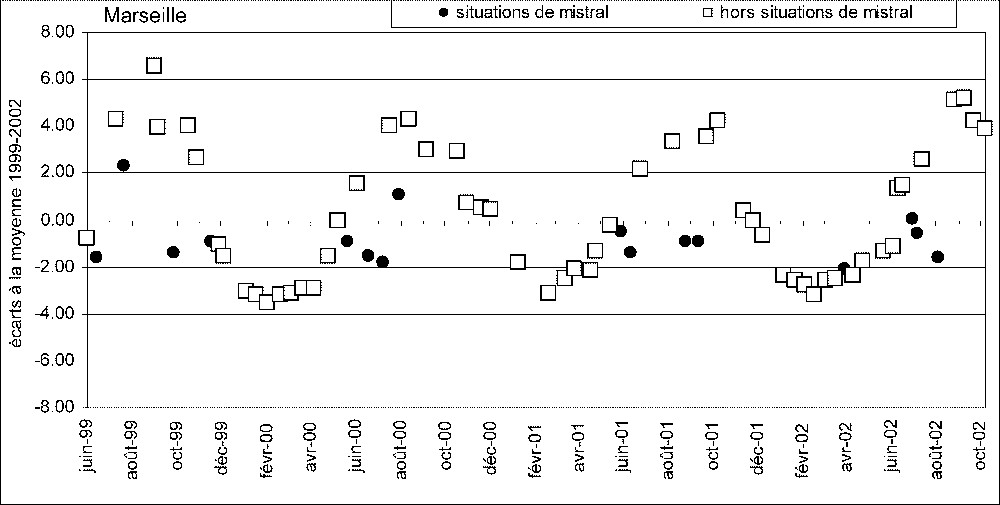

Aux deux stations ont été calculés, pour chacune des missions, les écarts à la moyenne pluriannuelle basée sur les valeurs moyennes des profils (0–55 m) pour l'ensemble de la période considérée (juin 1999 à octobre 2002). Ils sont présentés sur la Fig. 5. La plage des écarts est voisine, de l'ordre de 10–11 °C en valeur absolue, entre les périodes les plus froides et les plus chaudes. Dans les eaux libanaises, les mois les plus chauds présentent un écart régulier de

Écarts entre les températures moyennes (0–55 m) relevées au cours de chaque mission à la moyenne pluriannuelle (juin 1999–octobre 2002) à Batroun (a) et à Marseille (b), respectivement. Pour Marseille, les cercles noirs correspondent aux missions en conditions de vent de mistral et les carrés blancs les autres situations.

Deviations of mean temperatures (0–55 m) of each trip to the multiannual mean (June 1999–October 2002) at Batroun (a) and Marseilles (b), respectively. For Marseilles, black circles correspond to the trips under Mistral wind conditions and the white quarters to the other situations.

4 Discussion

Après la première étude de Rouch des eaux baignant Beyrouth [32], les mesures hydrologiques suivantes ont été réalisées au large des côtes libanaises durant l'expédition du R/V Calypso (stations 174 et 175) en octobre 1956 [21]. La comparaison de ces données (station 174, la plus proche de B2 –

Pour le golfe de Marseille, depuis le travail de Rouch [31], les archives sont assez bien documentées pour la période 1960–1967 [25,36]. Mais les mesures plus récentes publiées, quand elles sont au moins mensuelles dans un cycle annuel [18,19,29], ne couvrent pourtant jamais plus de deux ans. Ce n'est qu'à partir de 1994 que l'on commence à disposer d'archives mensuelles pour la station de Marseille, suivie dans ce travail. De 1994 à 1998, on rencontre la même dynamique saisonnière, avec l'établissement d'un système bicouche entre mai et novembre, avec une thermocline perturbée en période estivale lors de coups de vent de nord-ouest. Pour les différences d'amplitude des écarts thermiques, elles portent sur les maxima, les minima restant toujours de l'ordre de 13 °C. Pour les années 1960–1970, aucun auteur ne signale de température de surface supérieure à 23 °C dans le golfe de Marseille. Dans son étude comparative menée sur 1954 et 1957, Thiriot [35] constatait à Marseille des températures en moyenne plus basses qu'à Banyuls-sur-Mer ou à Villefranche-sur-Mer et pourtant, dans ces deux sites, aucune valeur (moyenne décennale) n'était supérieure à 23 °C. Plus de quarante ans après, la situation est très différente. En effet, pour les 28 profils réalisés en période estivale (juin à septembre), dans sept cas (donc 25 %) on a mesuré des températures supérieures à 23 °C jusqu'à une profondeur de 10 m, et pour quatre d'entre eux, jusqu'à 30 m. Et si l'on avait adjoint dans ce travail les données de l'été 2003 (Romano et al., en prép.), les pointes enregistrées entre 26 et 28 °C paraîtraient donc exceptionnelles en regard des données historiques. Si l'on ne dispose pas encore du recul suffisant pour établir une tendance à partir de cette série, bien des éléments semblent constituer autant d'indices d'un réchauffement.

Entre les deux sites, les 6 à 7 degrés de plus mesurés en moyenne en surface dans les eaux libanaises (Tableau 1), toutes saisons confondues, se retrouvent également à 50 m de profondeur. Malgré cet écart et les différences de climatologie, plus particulièrement du régime de vents entre les deux sites, sur trois années consécutives, il apparaît un synchronisme saisonnier net, entre les eaux levantines et provençales, pour les scénarios de constitution des structures hydrologiques. Cette dynamique annuelle est classique pour la Méditerranée, mer qui s'étend sur plus 3700 km en longitude et plus de 1200 km en latitude, mais qui relève dans son ensemble d'un régime tempéré à forte saisonnalité [27]. L'établissement en mars–avril de cette thermocline et sa disparition en novembre peuvent avoir des conséquences biologiques différentes aux deux sites. Pour le bassin levantin, région de convergence et de convection causée par une salinité d'eau élevée spécialement en hiver [38], cette situation tend à éloigner tout apport nutritionnel du plateau continental vers les eaux du large. En février coïncident le début du développement du phytoplancton [1] et le début du réchauffement des eaux de surface. Le développement des organismes phytoplanctoniques est alors optimal vers la fin du mois de mars. Mais la stabilité du système bicouche qui va s'installer amène un épuisement rapide des sels nutritifs dans la couche supra-thermoclinale, tandis que le phytoplancton est le moins abondant d'août à septembre, période de stabilité thermique maximale [1]. Dans les eaux côtières de la région de Marseille, la thermocline ne commence à se singulariser qu'au mois de mai, mais il est fréquent de constater une augmentation significative du phytoplancton dès la fin février [6], au moment où le stock de sels nutritifs commence à se reconstituer, mais avec des conditions thermiques hivernales. À la différence des eaux libanaises, il n'y a donc pas coïncidence entre les prémices du réchauffement des eaux et celles du développement phytoplanctonique et, depuis 1994, il semble que cette précocité biologique s'accentue [6], sans que, pour l'instant, on puisse l'imputer à une tendance au réchauffement. À Marseille, les fréquentes et brèves disparitions de la thermocline estivale et les apports d'eaux froides plus profondes et plus riches ne semblent pas se traduire par un développement du phytoplancton [6].

Un autre intérêt d'une telle comparaison entre deux sites de mesure situés aux deux extrémités de la Méditerranée est de pouvoir aussi rechercher l'existence éventuelle d'un synchronisme à large échelle d'espace pour des événements de nature exceptionnelle, comme la situation hydrologique très particulière constatée à Marseille à la fin de l'été 1999. Lors de cet automne 1999, le maintien de couches chaudes entre 0 et 30 m (

Une telle stratégie couplée d'observations aux deux extrémités de la Méditerranée peut-elle apporter, dans le futur, des enseignements en ce qui concerne d'éventuelles tendances à long terme, en particulier dans le cadre du réchauffement global ? On peut le penser, car ces deux sites présentent des points communs, mais aussi des spécificités. Cette comparaison ne peut être pertinente qu'à la condition nécessaire que soient extraites de l'évolution pluriannuelle les influences qui ne relèvent que de l'événementiel ou du local. C'est le cas des situations de période de vent de nord-ouest établies qui perturbent à Marseille la structure hydrologique stratifiée de la période estivale. À cet égard, la stabilité constatée de la structure bicouche dans les eaux levantines est un meilleur garant d'une comparaison à long terme. Cela peut avoir des conséquences en termes de stratégie pour de telles séries longues [23]. Autant, sur les côtes libanaises (et à condition que soit confirmée sur un plus grand nombre d'années la pérennité de cette structure en période estivale), une périodicité mensuelle paraît adaptée à la variabilité constatée sur trois ans, autant cela n'est pas le cas à Marseille. Ainsi, les changements brusques de la météorologie locale et leurs conséquences sur l'hydrologie justifient le choix d'une périodicité au moins bimensuelle pour les mesures sur ce site.

Ce dernier point est décisif, en particulier sur le plan des conséquences écologiques d'un réchauffement dans les eaux côtières du bassin nord-occidental. Si l'on admet avec [12] que de nombreuses espèces y sont à la limite de leur thermotolérance, alors ceci explique en partie la mortalité massive observée en 1999 [16,28], année caractérisée par une faible fréquence des vents de mistral [30]. On peut penser que la succession d'étés chauds qui se prolongent tard dans la saison, avec une thermocline plus profonde et plus tardive (comme dans le cas de fin d'été 1999) puisse avoir des conséquences dramatiques. Dans les eaux de la région marseillaise, le refroidissement des eaux, consécutif aux coups de vent violents de nord-ouest, en marquant un coup d'arrêt brutal au maintien d'une telle situation, joue le rôle d'une véritable sauvegarde [29]. D'ailleurs, en 1997, le début d'une situation hydrologique identique à celle de 1999 a été repéré [30], mais celle-ci ne s'est pas poursuivie, à cause d'une de ces occurrences de mistral, alors que la saison chaude de 1999 se caractérise justement par le faible nombre de périodes de vent violent et surtout leur faible durée [30]. On voit donc l'intérêt d'avoir des enregistrements aussi fréquents que possible des conditions hydrologiques dans les eaux côtières, pour suivre les conséquences des changements globaux sur les peuplements. La canicule de l'année 2003, avec sa structure hydrologique très particulière et dont les premières conséquences biologiques ont déjà été repérées et font en ce moment l'objet d'un recensement en de nombreux endroits des côtes méditerranéennes françaises, en est malheureusement la plus récente illustration.

Acknowledgments

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet de coopération entre le Liban et la France CEDRE (référence du projet : R 2000 Eb F 42/L43).