Abridged English version

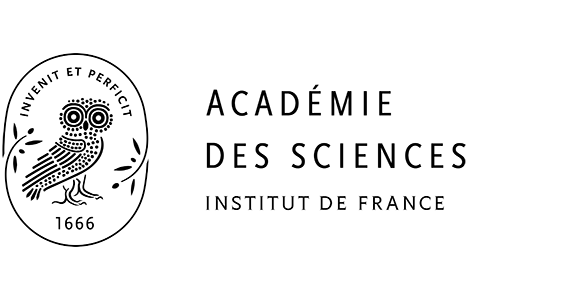

The Hmeïma–Boujabeur zone is located in central–western Tunisia, close to the Algero-Tunisian border (Fig. 1). It is characterized by the Cretaceous brachyanticlines, separated by large Eocene synclines and some Triassic alignments oriented NE–SW [5]. This sector shows a lithological succession from the Triassic to the Quaternary with, however, the absence of the Jurassic. Lithologically, the main features are generally some marlo-carbonate alternations with the exception of the Middle Albian limestone: the Allam Member (Fahdene Formation), and of the reef limestone of Middle Aptian (Serj Formation).

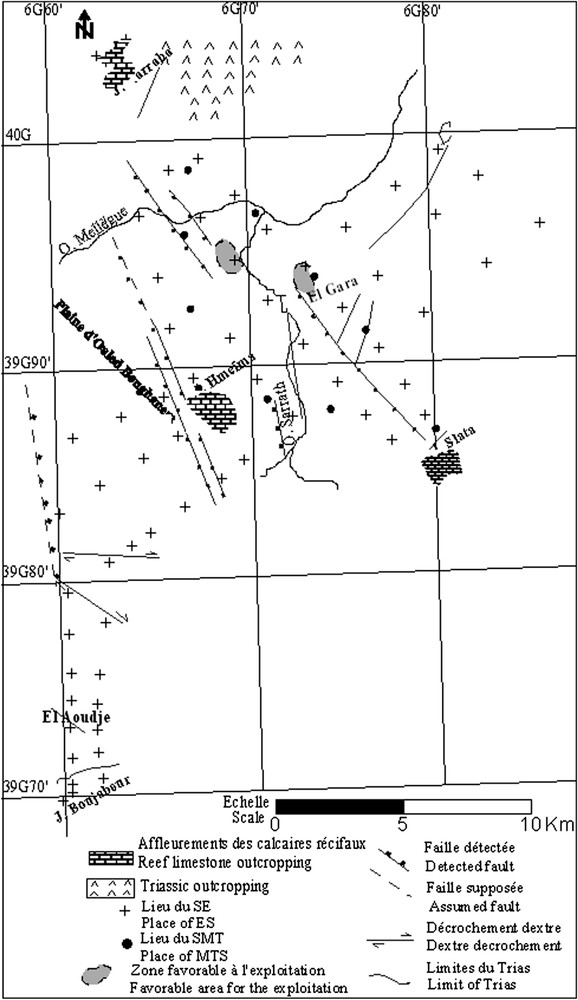

Carte géologique de la zone d'étude (d'après [11], modifiée et complétée).

Location and geologic map of the survey area (from [11], modified and completed).

These carbonates characterized by intense fracturation and important karstification, therefore have the property to be a regional thermal aquifer [1–3,9]. The main target of the present study is the detection of a geothermal aquifer, tectonic zones and faults, by using electrical and magneto-telluric methods. It consisted in performing 65 ES and 10 MTS in order to cover the whole region (Fig. 2). The resistivity map of the superficial land slice (Fig. 4) shows that high resistivity values (

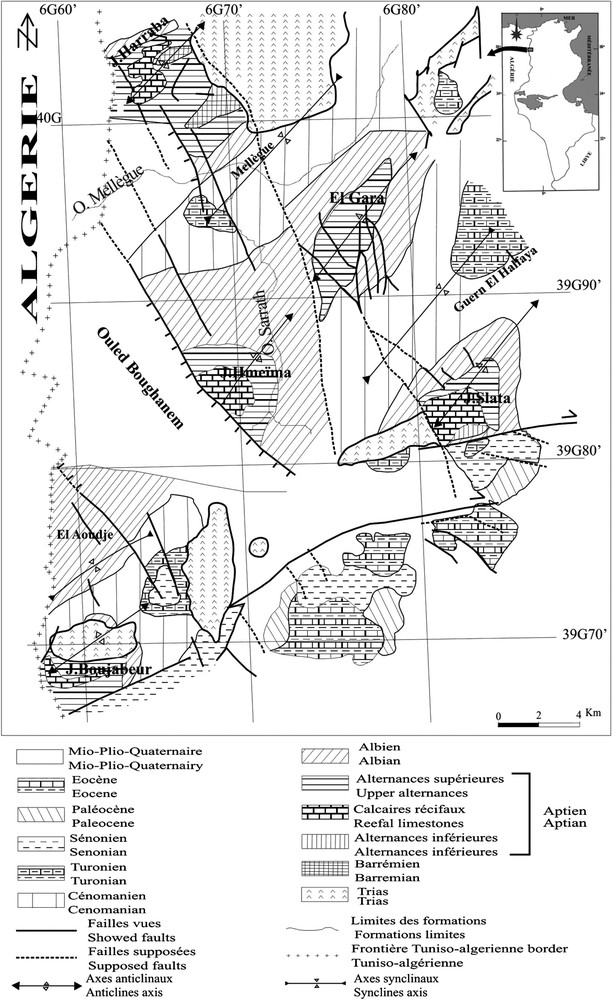

Plan de position des SE, SMT et profils.

ES and MTS sites and profiles.

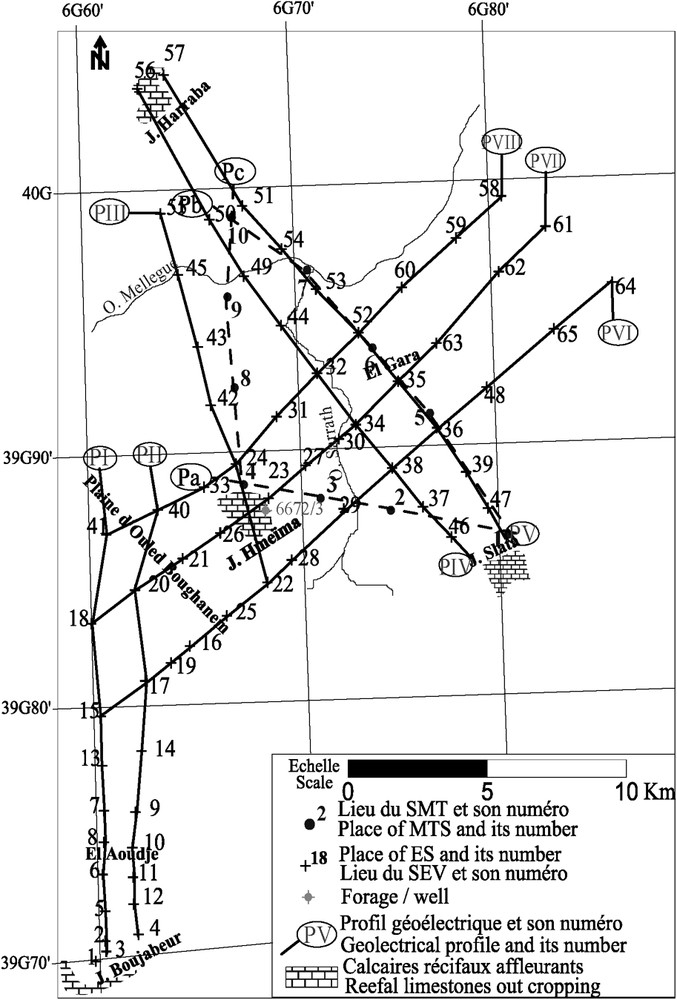

Interprétation qualitative des résultats.

Qualitative interpretation of results.

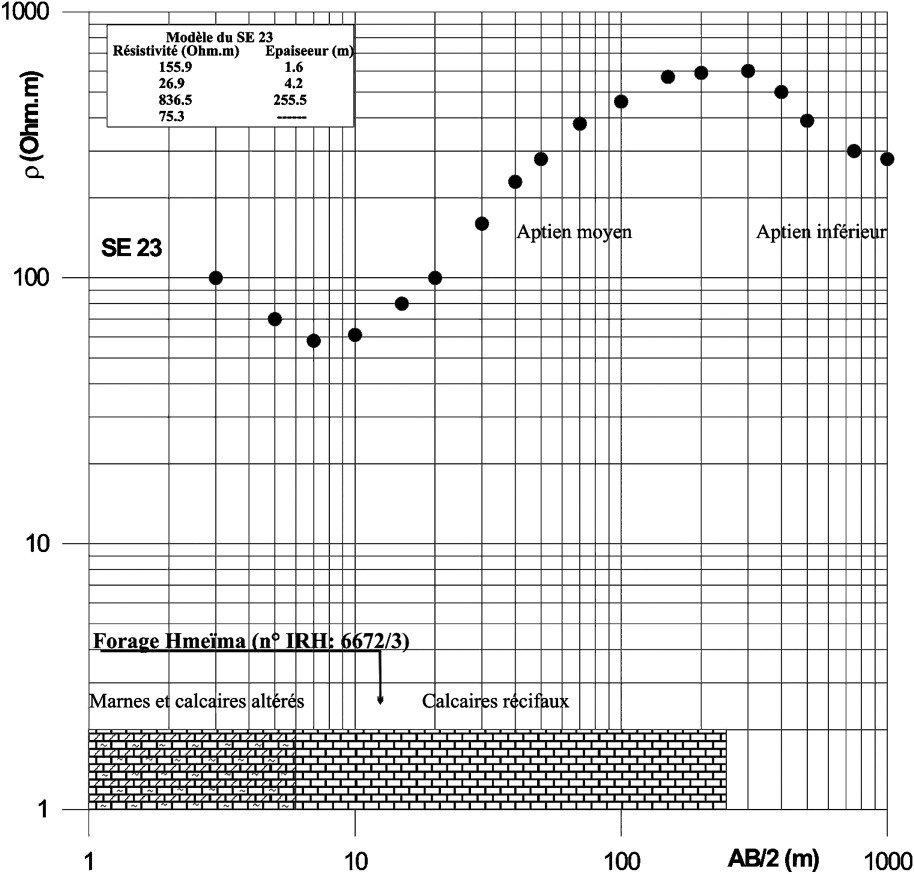

Étalonnage du SE 23 sur le forage Hmeïma (n° IRH : 6672/3).

Calibration of the ES 23 with the Hmeïma borehole data.

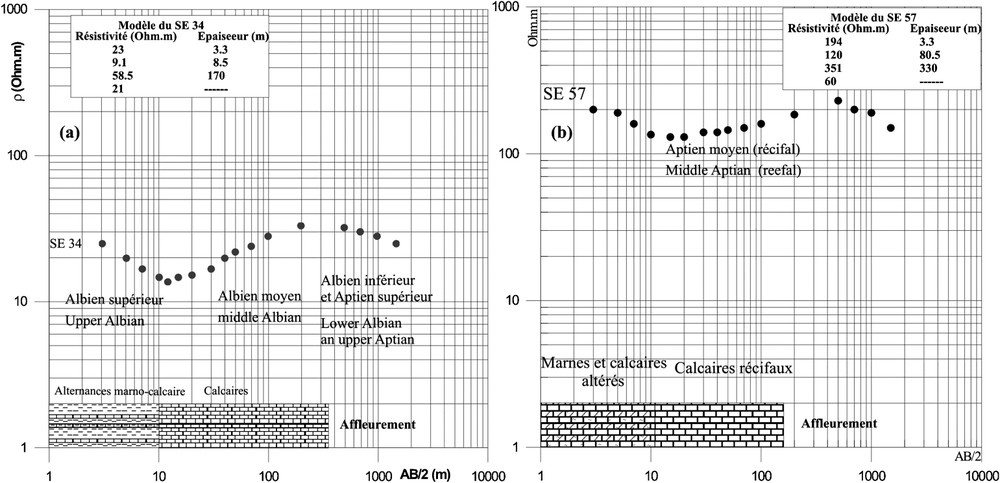

SE étalons réalisés sur affleurements (a – Albien moyen ; b – Aptien moyen).

ES calibration on outcrops (a – Middle Albian; b – Middle Aptian).

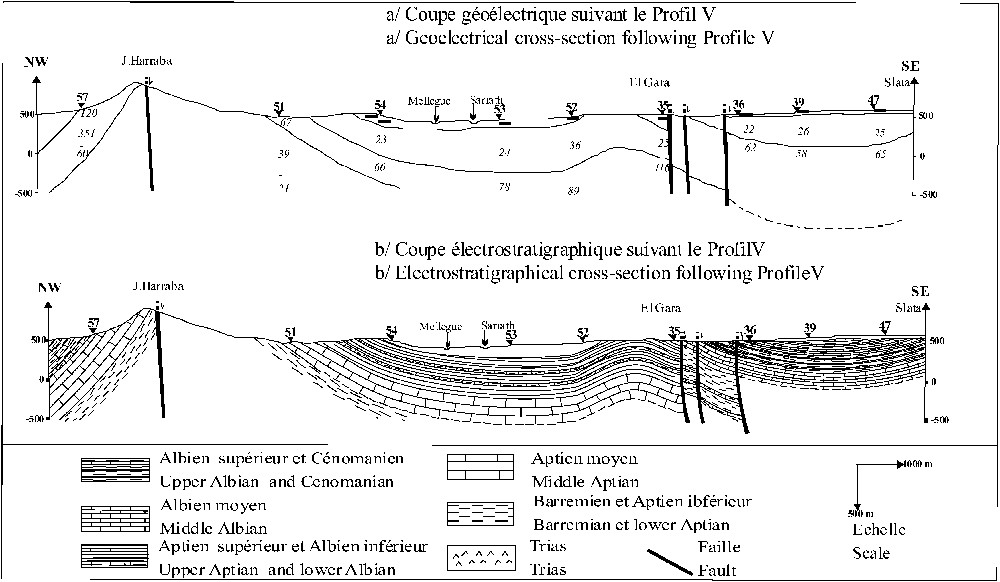

Coupes géoélectrique et électrostratigraphique suivant le profil PV.

Geoelectrical and electrostratigraphical cross-sections following the PV profile.

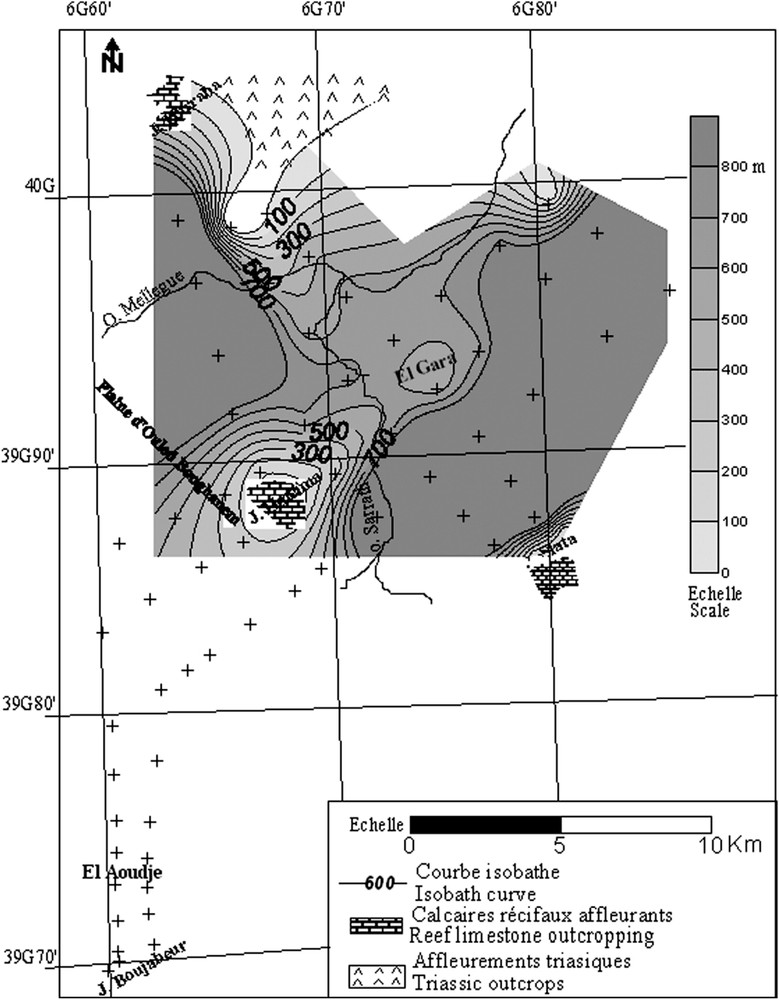

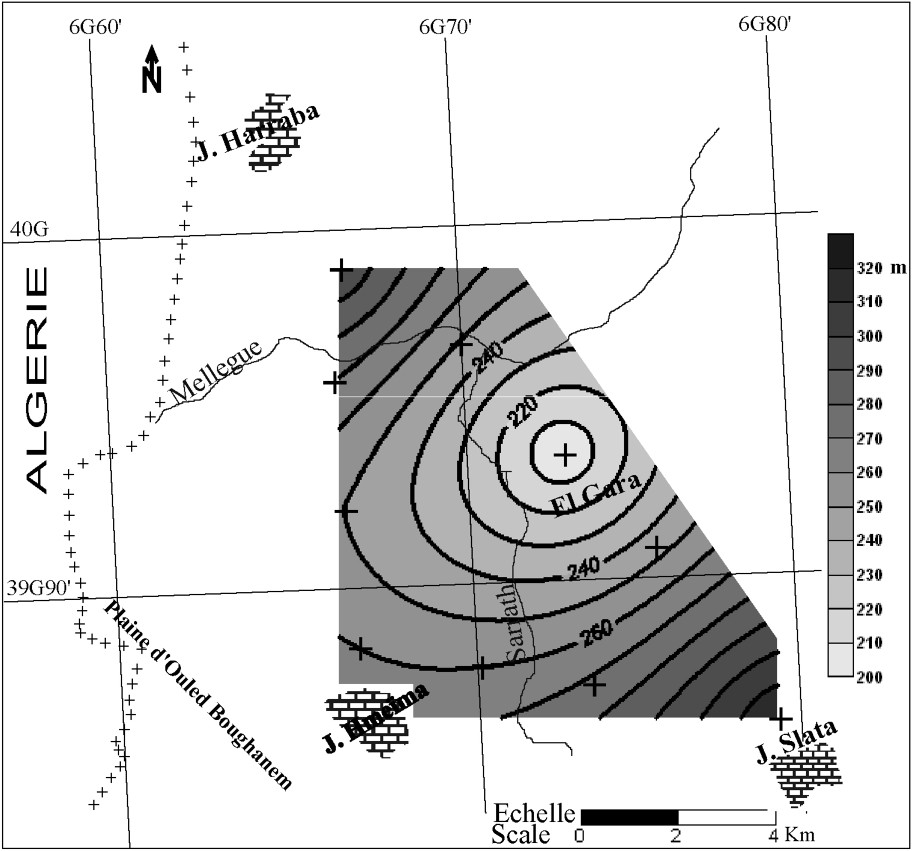

Carte en isobathe de l'Aptien récifal.

Isobaths map for the Aptian reef.

Although quantitative interpretation of the MT data is not easy, we tried to value the true resistivities and thickness. In spite of the relatively complex geology of the region, a 1-D [10] interpretation appears satisfactory as the two directions nearly show the same pace. Therefore, the interpretation interested an average of resistivity of these two directions: (

The cross-section (Fig. 9) presents the succession of three contrasted geoelectrical levels. The first one is a superficial conductor level (4–30 Ω m), whose thickness is about 110 m. It is represented by a marly to marlo-chalky facies that could be attributable to the Upper Aptian, except in the syncline. The second highly resistant level (

Coupes géoélectrique et électrostratigraphique suivant le profil Pa.

Geoelectrical and electrostratigraphical cross-sections following the Pa profile.

Carte en isopaque de l'Aptien récifal.

Isopach map of the Aptian reef.

As a first stage, we identified two potentially favourable zones for the exploitation of the thermal water (Fig. 11).

Carte de synthèse de la zone d'étude.

Synthesis map for the studied area.

1 Introduction

De par sa position de transition entre le craton africain et la plaque européenne, la Tunisie possède une géologie complexe, qui est loin d'avoir livré ses secrets et ses potentialités en ressources naturelles. La zone des diapirs, qui fait partie de la Tunisie septentrionale est caractérisée par plusieurs indices géothermaux, témoignant de l'existence d'un potentiel hydrothermal important dont l'évaluation reste embryonnaire.

Le présent travail a été entrepris dans le but de caractériser géométriquement les calcaires récifaux en se basant sur des méthodes géoélectriques complémentaires [12], à savoir le sondage électrique (SE) et le sondage audio-magnétotellurique (SAMT), très efficaces pour fournir une image électrique complète du sous-sol.

2 Cadre géologique et hydrogéologique

La recherche des énergies renouvelables se substituant à l'énergie épuisable s'est accrue ces dernières années en Tunisie. Parmi ces énergies renouvelables, l'énergie géothermale a attiré l'attention, en particulier parce que la Tunisie compte plusieurs anomalies géothermiques importantes, comme celle de la zone de Hmeïma. L'utilisation de l'eau chaude a montré sa grande réussite dans les domaines de la thérapeutique et de l'agriculture sous serre. Les recherches d'énergie à haute enthalpie sont en cours pour la génération d'électricité et pour le chauffage urbain.

Le présent travail constitue l'un des volets de ces recherches et a pour objectif l'évaluation des potentialités géothermiques de Hmeïma.

La zone d'étude est localisée au Centre ouest de la Tunisie, au voisinage de la frontière algéro-tunisienne [5]. Elle couvre l'aire limitée géographiquement par les longitudes

Dans ce secteur, les terrains qui affleurent s'étendent du Trias au Quaternaire avec, cependant, absence du Jurassique. Lithologiquement, les faciès rencontrés sont généralement des alternances marno-calcaires à l'exception des calcaires du membre Allam, d'âge Albien moyen (formation Fahdene), et des calcaires récifaux, d'âge Aptien moyen (formation Serj).

L'analyse de la carte structurale nous permet de dégager un ensemble de structures anticlinales et synclinales de direction atlasique, constituant les monts de Mellègue [6]. Parmi ces structures, on peut citer : les anticlinaux de Harraba, Hmeïma, Slata et Boujabeur et les synclinaux de Mellègue, Guern El Halfaya et El Aoudje, ainsi que le fossé d'effondrement d'Ouled Boughanem [5]. L'ensemble est affecté par une fracturation intense.

La zone d'étude a été considérée comme l'une des anomalies géothermiques à fort gradient en Tunisie [1–3,9,13,15,16].

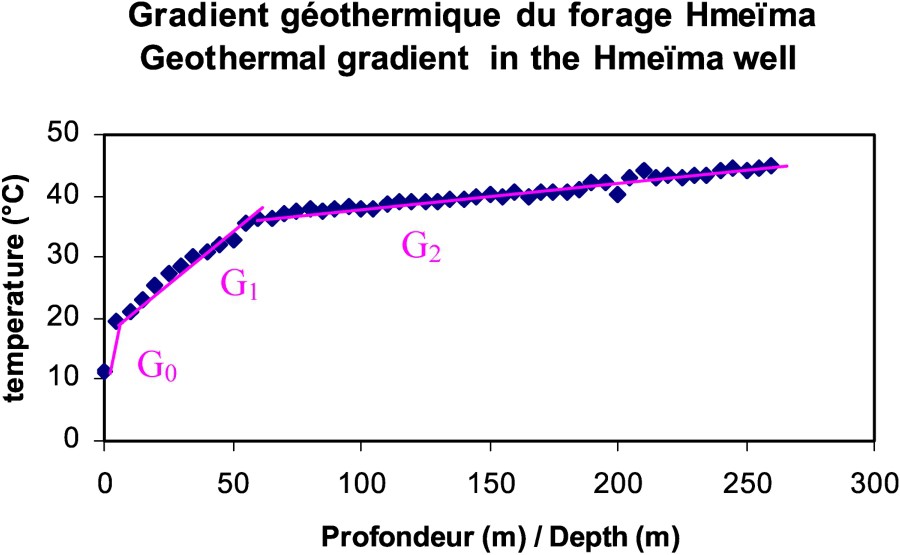

Les mesures de température prises directement dans le forage de Hmeïma (n° IRH : 6672/3), d'une profondeur de 263 m, indiquent des valeurs de l'ordre de 39 °C et un gradient géothermique positif (Fig. 3). En revanche, les mesures indirectes, utilisant la géothermométrie chimique, aboutissent à des valeurs de température du réservoir entre 48 et 80 °C (soit à des profondeurs variant de 500 à 1200 m) [3,14].

Profil thermique et ruptures de pentes [15].

Thermal profile and main slope changes [15].

L'étude géochimique de la zone [9] montre que l'aquifère géothermique est de nature carbonatée, attribuable aux calcaires récifaux de l'Aptien. Pour mieux caractériser géométriquement cet aquifère, on a eu recours à une étude géophysique, objet de la présente note.

3 Étude géophysique entreprise

La connaissance de l'aquifère des calcaires récifaux peut être améliorée par une étude géophysique permettant de mieux comprendre la structure du sous-sol, grâce à l'identification des résistivités et des épaisseurs des couches souterraines. Pour répondre à ces objectifs, deux méthodes géophysiques [4] ont été adoptées : le sondage électrique (SE) et le sondage audio-magnétotellurique (SAMT). La première a totalisé 65 SE de type Schlumberger, répartis suivant huit profils. La deuxième présente l'avantage d'être plus légère, et surtout d'avoir une profondeur d'investigation plus importante. Elle comporte 10 SAMT, répartis suivant trois profils passant par les principaux pointements de la région (Fig. 2).

L'interprétation de l'ensemble des SE a été menée qualitativement et quantitativement [7,8,15].

3.1 Interprétation qualitative

Cette interprétation a consisté en l'établissement de cartes d'isorésistivités apparentes et de pseudosections (Fig. 4).

La cartes d'isorésistivités pour AB = 100 m montre des valeurs de fortes résistivités (

Les pseudosections montrent des anomalies résistantes (

3.2 Interprétation quantitative

L'identification électrique des calcaires de l'Albien (membre Allam) et récifaux de l'Aptien a été rendue possible grâce aux calages du SE 23 sur le forage Hmeïma (n° IRH : 6672/3) (Fig. 5) et des SE 34 et 57 sur des affleurements (Fig. 6). Il en découle que l'on peut attribuer des valeurs de résistivités réelles de 120 Ω m aux calcaires récifaux aptiens et de 60 Ω m à ceux de l'Albien. Les terrains à dominante argilo-marneuse sont caractérisés par des résistivités faibles.

La généralisation de ces critères à l'ensemble des SE nous a permis d'établir des coupes géoélectriques et électrostratigraphiques [8] et des cartes en isobathes des calcaires récifaux.

Les coupes géoélectriques (Fig. 7) suivant les différents profils montrent l'alternance, de haut en bas, de huit niveaux géoélectriques, dont les plus importants sont : le Mio-Plio-Quaternaire, représenté par du matériel hétérogène, moyennement résistant (

L'épaisseur de ces calcaires n'est pas évaluée, et ce, malgré l'importance de la longueur des lignes d'émission (AB de 2000 à 3000 m). C'est pour cette raison qu'on a eu recours à une autre méthode dont la profondeur d'investigation est plus importante. Il s'agit de la méthode magnétotellurique. En effet, le secteur d'étude a été prospecté par dix sondages audio-magnétotelluriques (SAMT), répartis suivant trois profils (P1, P2 et P3) et reliant Jebel Harraba, Jebel Hmeïma et Jebel Slata (Fig. 2). Aucune station AMT n'a pu être réalisée sur une station électrique ; par conséquent, l'interprétation des SAMT est faite indépendamment de celle des sondages électriques. De plus, aucun forage ne se trouve dans le triangle prospecté par SAMT, ce qui présente encore une indétermination quant à l'attribution des résistivités.

Les résultats sont interprétés quantitativement à l'aide de modèles tabulaires (1D) – coupes géoélectriques et cartes en isopaques – dont on s'intéresse uniquement aux informations fournies par les résistivités apparentes (

Le long de cette coupe (Fig. 9), deux structures différentes peuvent être mises en évidence : un synclinal à l'est et un demi-anticlinal à l'ouest. Ces structures présentent la succession de trois niveaux géoélectriquement contrastés.

Un premier niveau superficiel conducteur (4–30 Ω m), d'épaisseur de plus de 110 m. Il correspond à un faciès marneux à marno-calcaire, qui pourrait être attribuable à l'Aptien supérieur, sauf au niveau du synclinal. Un deuxième niveau très résistant (

Du point de vue structural, on note la présence de deux failles de part et d'autre du SMT2, ayant favorisé l'effondrement des calcaires aptiens.

L'épaisseur des calcaires récifaux n'a été évaluée que par les SAMT qui ont touché sa base (1, 3, 4, 6 et 10). Pour les autres sondages, elle a été estimée par interpolation (Fig. 10), tout en tenant compte de la géologie de la région. Elle varie de 200 m, au niveau du sondage 6, à 300 m, au Jebel Slata. Cette variation pourrait s'expliquer par la nature récifale et le contexte de sédimentation (espace disponible, nature du bassin, etc.).

4 Synthèse et discussion

La confrontation des résultats des différentes méthodes complémentaires utilisées a permis d'établir une carte de synthèse (Fig. 11). Elle montre que la région d'étude est affectée par une fracturation intense qu'on peut classer en trois familles :

- – une première famille, de direction dominante NW–SE, représentée surtout par les failles bordières du fossé d'effondrement d'Ouled Boughanem ;

- – une deuxième famille, de direction NE–SW, affectant surtout les anticlinaux tels que Jebel Harraba, Guern El Halfaya et Jebel Slata ;

- – une troisième famille, de moindre importance (est–ouest), représentée par une faille décrochante dextre. Cette dernière, vraisemblablement régie par une compression NW–SE, est responsable de l'effondrement de la limite sud du fossé.

Par ailleurs, la région étudiée pourrait être considérée comme un bassin hydrogéologique où les calcaires récifaux, à plus de 500 m de profondeur, sont susceptibles de constituer un bon réservoir d'eau thermale (

Comme étape préliminaire, nous avons avancé deux zones jugées favorables à l'exploitation de l'eau chaude confinée dans les calcaires récifaux aptiens. Ces zones (Fig. 11) sont choisies à la lumière de la compilation de tous les résultats. Un forage d'une profondeur de l'ordre de 500 m pourrait être réalisé dans chaque zone, où nous pensons capter l'eau chaude avec un débit raisonnable et une température supérieure à 45 °C. Ce forage pourrait certainement servir de point étalon pour tout travail géophysique complémentaire.