1. Les villes et le climat

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, la quasi-totalité de la population humaine vivait dans les zones rurales. La situation a brusquement changé en Europe lors de la révolution industrielle, avec l’apparition d’une croissance rapide de la population des villes, phénomène qui a progressivement touché le reste du monde au fur et à mesure du XXème siècle. Aujourd’hui, fait sans précédent dans l’histoire, on estime qu’il y a sur la planète plus d’habitants dans les villes que dans les campagnes, et ce depuis une dizaine d’années environ (Figure 1). Les derniers chiffres publiés par les Nations Unies [UN 2018] estiment ainsi qu’en 2018, 55.3% de la population mondiale vivait en ville, proportion qui pourrait atteindre 60% en 2030.1 Quatre cinquième des Nord-Américains, plus de 90% des Belges, Uruguayens, Israéliens, Japonais ou Gabonais vivent en ville. La proportion d’urbains est plus faible dans les pays en développement, mais est proche de 52%, et en croissance constante.

Du fait de leur poids démographique, les villes sont responsables de la majorité des consommations mondiales d’énergie : de 67 à 76% de celles-ci [IPCC 2014d]. Certaines villes consomment autant d’énergie que des pays entiers. Londres, par exemple, avec une population aux alentours de 7.8 millions habitants, consomme à peu près autant d’énergie que l’Irlande (Source: Eurostat et UK department of energy and climate change).

Évolution des populations urbaines et rurales mondiales. Les valeurs après 2018 sont des projections démographiques. Source: Nations Unies, World Urbanization Prospects (2018).

On peut noter que la part de l’énergie mondiale consommée par les villes est plus importante que la part de la population mondiale qui y vit (67 à 76% comparé à 55%). Cela peut paraître contre-intuitif, car, dans les pays développés, en général, la consommation d’énergie par personne tend à être plus faible dans les villes que dans les campagnes, du fait d’une densité de peuplement plus importante qui permet des gains d’efficacité et limite les besoins en longs déplacements. Cependant, dans les pays en développement, c’est l’inverse qui se produit : la consommation d’énergie par personne est en général plus élevée en ville qu’à la campagne. La raison en est que les urbains tendent à être plus riches et à avoir plus accès aux services consommant de l’énergie que les ruraux [IPCC 2014d]. Cet effet l’emporte en général face aux gains d’efficacité qui existent dans les pays en développement comme dans les pays développés. Un exemple extrême est donné par la Chine du milieu des années 2000, où la consommation d’énergie par personne dans les villes était de quasiment 80% plus élevée que la consommation moyenne dans le pays [IEA 2008].2 Plus des trois quarts de la population urbaine mondiale vivant dans un pays en développement, c’est cette tendance qui est observée en moyenne.

Les villes sont également des lieux importants lorsque l’on s’intéresse à notre vulnérabilité face au changement du climat, car ce sont des lieux de concentration extrême de la population. Elles ne couvrent que de 0.4 à 0.9% de la surface globale de la terre [Esch et al. 2017; Zhou et al. 2015] dans lesquels, rappelons-le, se concentrent plus de 50% de la population de la planète. Cela signifie que tout événement météorologique extrême touchant les espaces urbanisés peut avoir des répercussions considérables. Ceci est d’autant plus vrai que les villes ne sont pas réparties au hasard à la surface du globe. De nombreuses villes sont installées le long de cours d’eau ou de surfaces maritimes, du fait de l’important rôle historique joué par la navigation pour le commerce. Ces espaces sont particulièrement vulnérables à des catastrophes telles que les inondations [IPCC 2014b].

La concentration d’habitants elle-même est un facteur de risque pour certains impacts du changement climatique, tels que la propagation des maladies, ou encore l’accroissement des canicules. Dans ce dernier cas, l’explication vient du fait que les villes génèrent un micro-climat, « l’effet d’îlot de chaleur urbain », qui augmente les températures (jusqu’à 7 degrés la nuit à Paris, voir Lemonsu et al. [2013] par exemple), et démultiplie l’impact sur la santé des vagues de chaleur. Cet effet est d’autant plus important que la ville est peuplée et dense [Lemonsu et al. 2015].

2. La fenêtre d’opportunités

Ces enjeux, tant ceux relatifs à la vulnérabilité face aux impacts du changement climatique, que ceux relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, dépendent crucialement de la manière dont les villes sont construites. Il est important de noter que nous vivons actuellement ce que l’on appelle une « fenêtre d’opportunité » vis-à-vis de chacun d’entre eux.

Une fois une ville construite, il est en effet très difficile de revenir en arrière et d’adapter l’existant. Il est difficile de modifier les bâtiments tout d’abord, mais également les réseaux et encore plus le plan de la ville. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder par exemple les bastides françaises, villes dont le tracé des rues reste approximativement le même que lors de leur fondation au Moyen Age il y a plus de 700 ans… Les choses sont beaucoup plus simples lorsque l’on est en train de construire une ville, et que de nombreux choix d’aménagement et d’organisation s’offrent à nous. C’est à ce moment qu’est choisi ce à quoi va ressembler la ville pour les décennies, voire les siècles à venir. Or, le monde s’urbanise actuellement à une vitesse folle, et c’est maintenant que se décide si les villes qui sont construites sont et seront adaptées aux enjeux climatiques.

Les chiffres sont sans précédent dans l’histoire : non seulement la part de la population mondiale vivant en ville augmente, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, mais la population mondiale est elle-même en forte croissance. La conjonction des deux conduit à une explosion du nombre d’urbains. Les Nations Unies estiment qu’en 2050, comparé à 2010, la population urbaine aura pratiquement doublé. En fait, la majorité de l’accroissement de population mondiale que l’on observe aura lieu en ville, la population rurale restant à peu près stable voire baissant en valeur absolue (voir par exemple la Figure 1). Tous les jours, en moyenne, il y a ainsi 220 000 urbains de plus dans le monde. C’est plus, pour chaque semaine, que l’équivalent de la population de Munich, ou de toute l’agglomération Lyonnaise. C’est l’équivalent de l’ensemble de l’île de France à construire tous les deux mois !

Cette croissance n’est d’ailleurs pas uniforme entre les villes. S’il est projeté que le nombre de mégapoles de plus de 15 millions d’habitants augmente, de 16 aujourd’hui à 24 en 2030, les deux tiers d’entre elles ne devraient voir cependant qu’une croissance modeste de leur population (moins de 2% par an). L’essentiel de la croissance urbaine devrait avoir lieu dans les villes de taille moyenne ou petite, de moins de 1 million d’habitants, qui regroupent déjà plus de 60% de la population urbaine mondiale [UN 2018].

3. Comment réduire les émissions des villes ?

Mesurer les émissions d’une ville est un exercice compliqué, et qui se heurte à deux obstacles majeurs [Hoornweg et al. 2011a, b]. Tout d’abord, il n’y a pas de définition universellement acceptée des limites d’une ville, ce qui fait que les chiffres concernant des villes de différents pays peuvent correspondre à des réalités différentes.3 Deuxièmement, la délimitation des activités qui doivent être prises en compte ne fait pas non plus consensus. En effet, il faut par exemple décider si la production d’électricité et les émissions associées sont la « responsabilité » de ceux qui la produisent, ou de ceux qui la consomment. Il en va de même pour les biens et les services achetés par les habitants : à qui faut-il attribuer les émissions associées à l’extraction des ressources, au transport et aux processus industriels qui sont nécessaires à leur production et à leur distribution ?

Des standards ont été proposés en vue d’harmoniser les réponses à ces questions, et plusieurs initiatives tentent d’établir des inventaires d’émissions comparables d’une ville à l’autre [C40 2014, 2018; Hoornweg et al. 2011a, b; IPCC 2014d; Nangini et al. 2019]. Leur principale conclusion est que, même rapportées au nombre d’habitants, les niveaux d’émissions de GES varient fortement d’une ville à l’autre. Une deuxième conclusion, importante, est que, même si les villes riches tendent à consommer plus d’énergie que les villes pauvres, et donc à émettre plus, pour des conditions climatiques similaires, il n’y a pas de relation inévitable entre richesse économique et niveau d’émission de GES. C’est particulièrement le cas si la comptabilité des émissions exclut la consommation des biens manufacturés par les habitants : les émissions dans ce cas peuvent être très faibles dans certaines villes à la planification urbaine adaptée.

Pour comprendre quelles caractéristiques ou politiques permettent aux villes d’être sur une trajectoire bas-carbone, regardons plus en détail deux postes particulièrement importants des émissions urbaines : les émissions des bâtiments et du transport. Ces deux postes constituent par exemple, dans les villes européennes, les secteurs principaux sur lesquels se concentrent les stratégies municipales de baisse des émissions [Reckien et al. 2018].

4. Bâtiments

En 2014, l’énergie pour les bâtiments résidentiels et commerciaux représentait 31% de l’énergie finale utilisée dans le monde et 54% de la demande en électricité. Cela correspondait à 23% des émissions de GES d’origine énergétique (dont un tiers via utilisation directe d’énergie fossile) [IEA 2017; Masson-Delmotte et al. 2018]. Ces émissions proviennent de l’énergie utilisée pour le chauffage, la climatisation, la cuisine, et les divers équipements ménagers. Dans les pays à forte croissance urbaine, comme en Chine, il faut également y ajouter les émissions liées aux travaux de construction de nouveaux logements [Zhu et al. 2020].

Toutes ces émissions sont en augmentation. Du fait de l’augmentation de la population urbaine mondiale et du meilleur accès, dans les pays en développement, aux équipements ménagers, il est projeté que l’utilisation d’énergie dans les bâtiments puisse doubler ou tripler d’ici le milieu du XXIème siècle [IPCC 2014c]. Cependant, et c’est le point central dans ce secteur, il existe de nombreuses solutions technologiques, déjà bien établies, qui permettent de réduire très fortement la consommation d’énergie des bâtiments. On estime ainsi que la diffusion généralisée des pratiques de construction et des technologies les plus performantes actuelles permettrait d’éviter la hausse des consommations dont nous venons de parler, et même de réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments par rapport à aujourd’hui, malgré l’augmentation de la population mondiale et la croissance des villes [IPCC 2014c].

L’enjeu majeur dans ce secteur est donc de réussir à diffuser ces techniques, et de comprendre où se situent les barrières à cette diffusion. C’est une question complexe, car, en général, ce n’est pas le coût qui pose problème : dans la plupart des cas, réduire les consommations d’énergie des bâtiments est rentable au bout de quelques années grâce aux économies d’énergie effectuées. Les barrières se situent plutôt au niveau de questions liées au manque d’information, au manque d’incitation, au manque de fonds pour financer l’installation initiale des équipements, ou encore à des politiques de subvention du prix de l’énergie, qui supprime tout avantage financier à économiser ses consommations d’énergie.

Prenons deux exemples de barrières que l’on peut observer en France (et dans de nombreux pays développés) [Giraudet 2011]. Premier exemple : Personne n’a intérêt à isoler un logement qui est mis en location. En effet, le coût des travaux incombe au propriétaire, tandis que les économies d’énergie vont au locataire. La bonne prise en compte dans le prix des loyers du niveau d’isolation des logements serait un des moyens de lutter contre ce phénomène. L’état tente de le promouvoir en obligeant notamment à joindre un diagnostic de performance énergétique aux contrats de location, de manière à informer les locataires. Deuxième exemple [Giraudet and Houde 2014]: les travaux d’isolation d’un logement nécessitent un investissement (un surcoût), et, comme nous l’avons dit, sont souvent rentables après quelques temps via les économies réalisées. Cependant, si on s’aperçoit au bout de quelques années que les travaux ont été mal faits, l’équation change complètement, et la situation n’est plus du tout rentable pour la personne qui a payé des travaux sans obtenir les économies espérées. Il existe donc un risque qui peut freiner la demande pour les travaux d’isolation. Les politiques de certification des entreprises et des artisans sont un exemple de dispositifs mis en place pour essayer de surmonter cette barrière.

Un autre enjeu dans le secteur du bâtiment est, au-delà des technologies, le rôle central joué par les comportements et les modes de vie. Faire attention à sa consommation d’énergie dans la vie quotidienne peut permettre de réduire ses consommations de quasiment un facteur 2 [IPCC 2014c]. Ce que l’on nomme « l’effet rebond » est une bonne illustration du rôle joué par les comportements [Sorrell et al. 2009]: on observe en général que, lorsqu’un logement est isolé, les habitants en profitent pour plus chauffer (maintenir des températures plus chaudes) qu’auparavant. Ce comportement est logique, vu que chauffer leur coûte moins cher qu’avant, mais il annule une certaine partir des économies d’énergie espérées. Ce phénomène, qui est beaucoup étudié et bien quantifié, et est aujourd’hui pris en compte statistiquement dans la planification énergétique nationale et la mise en place de politiques d’isolation des bâtiments.

Un autre enjeu notable, est la difficulté posée au secteur du bâtiment par les effets du changement climatique lui-même. En changeant les températures, celui-ci va en effet changer à l’avenir les besoins de chauffage et de climatisation, rendant plus complexe la conception de bâtiments prévus pour durer plusieurs décennies [De Cian and Wing 2019; Hallegatte et al. 2007]. Tout l’enjeu est notamment de réussir à éviter un recours massif à la climatisation dans quelques années, ce qui conduirait à un cercle vicieux dans lequel le réchauffement du climat lui-même amènerait à plus d’émissions de GES [Viguie et al. 2020].

5. Transports

Les transports jouent un rôle particulièrement important en ville, pour les mouvements des biens et de la population. Le secteur des transports représentait en 2014 dans le monde environ 28% des consommations d’énergie, et 23% des émissions liées à l’énergie [IEA 2017; Masson-Delmotte et al. 2018]. C’est un secteur dans lequel la consommation de pétrole est particulièrement intense : plus de 90% de l’énergie utilisée pour les transports provient du pétrole, ce qui fait que ce secteur représente à lui seul près des deux tiers (65%) de la demande en pétrole mondiale. On estime que près de 40% de la demande mondiale d’énergie concerne le transport urbain [IEA 2013].

Les émissions liées aux transports sont très inégalement réparties à travers le monde : même en faisant abstraction du transport aérien, 10% de la population mondiale est à l’origine de près de 80% de la mobilité motorisée totale (exprimée en passager.km), tandis que la plupart de la population ne voyage quasiment jamais de manière motorisée [IPCC 2014a]. Les émissions liées aux transports sont aujourd’hui dominées par les pays développés, même si ces dernières années une croissance rapide a été observée en Asie, tant pour la mobilité en voiture que pour celle en véhicules légers à 2 ou 3 roues, qui ont toutes les deux fait plus que doubler (exprimées en passagers.km) entre 2000 et 2010.

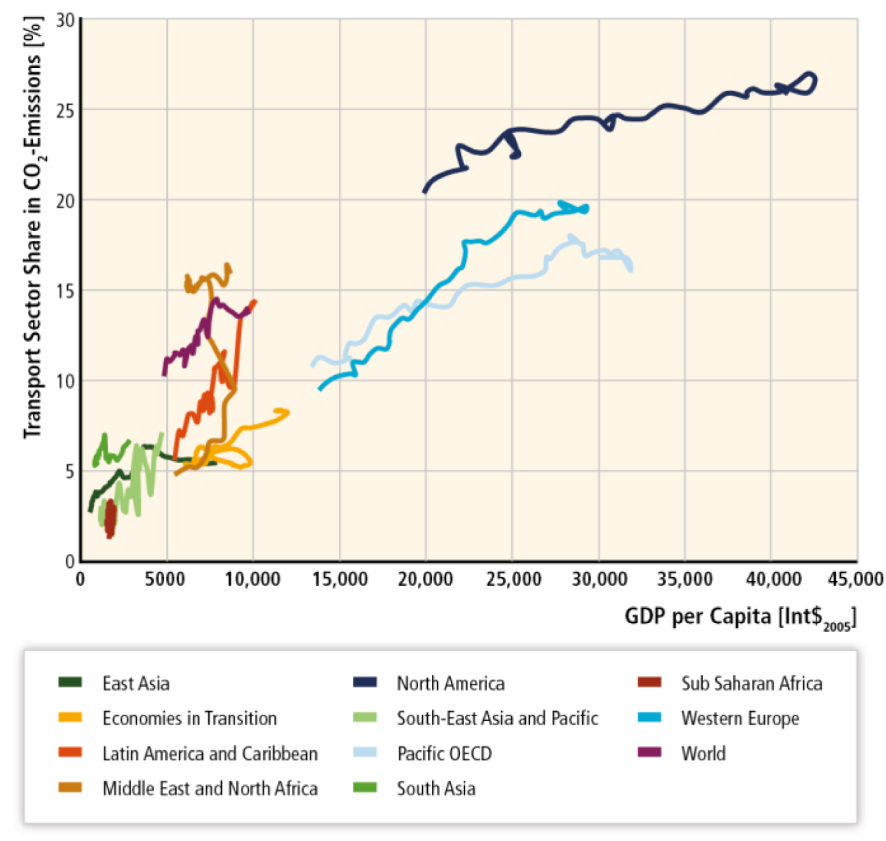

Il a existé jusqu’à aujourd’hui un lien fort entre la croissance économique et le développement de ces transports motorisés : plus un pays est développé, plus la part des déplacements qui y est faite en véhicule à moteur, et notamment en voiture, tend à être importante [IPCC 2014a]. Cela explique que les émissions de ce secteur ont fortement crû ces dernières années, de 2.5% par an en moyenne entre 2010 et 2015, soit plus que dans n’importe quel autre secteur, avec la croissance économique des pays en développement. Ceci est illustré par exemple par la Figure 2, dans laquelle on peut voir l’augmentation tendancielle, de 1970 à 2010, de la part du secteur des transports dans les émissions, au fur et à mesure de la croissance économique. Réduire les émissions associées aux transports passe, comme pour le secteur du bâtiment, par la diffusion de technologies moins émettrices, comme par exemple des véhicules électriques. Cependant, il faut noter que, dans ce secteur, il ne s’agit là que d’un aspect de la question, l’autre aspect, essentiel, étant les choix d’infrastructures de transport et d’aménagement. Ces choix sont en effet déterminants sur les distances parcourues et sur les modes de transports utilisés.

Part relative des émissions de GES dues aux transports en fonction du PIB par habitant, pour différentes régions du monde de 1970 à 2010. Source: IPCC [2014a].

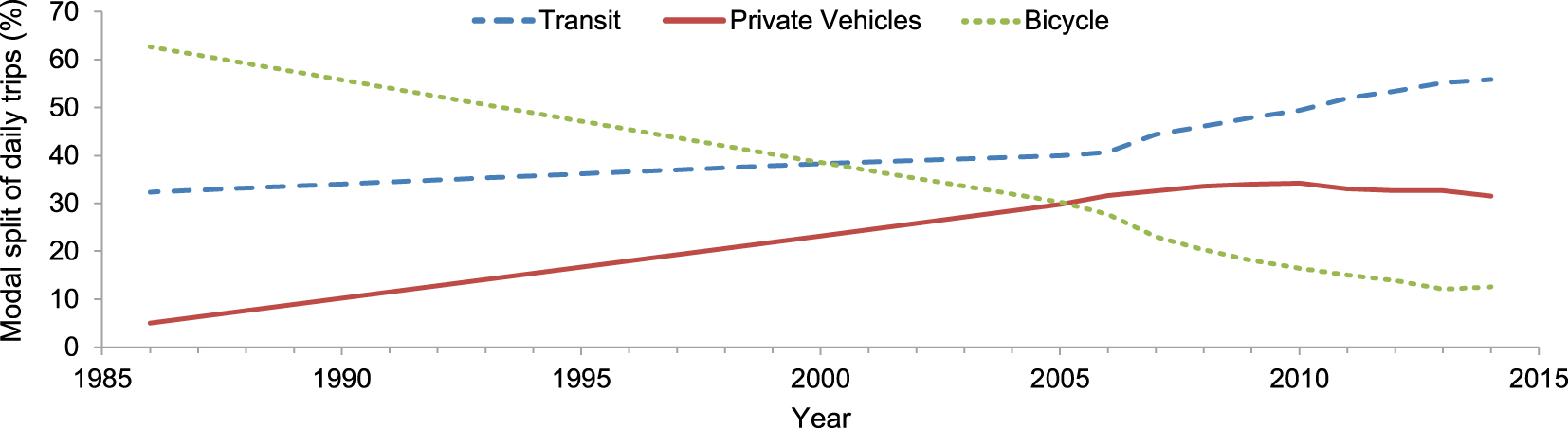

The modal split data in Beijing between 1986 and 2014. Source: IPCC (2018), à partir de Gao and Newman [2018].

La Figure 2 illustre également ces idées. En effet, il n’existe pas une trajectoire unique que suivraient les pays. La comparaison des trajectoires de l’Amérique du Nord (bleu foncé) avec celles de l’Europe et des pays de l’OCDE de la zone Pacifique (Japon, Corée, Australie, Nouvelle-Zélande), montre que, pour un niveau de PIB par personne similaire, ces zones ont des niveaux d’émissions dues aux transports très différents. Cela est dû en grande partie à des politiques d’infrastructures, un aménagement du territoire et à des choix d’urbanisme très différents. Savoir quelle trajectoire vont suivre les pays en développement est une question cruciale pour le climat.

Si le lien entre croissance du PIB et croissance de la mobilité motorisée a été valable depuis plusieurs décennies, on commence aujourd’hui à observer les premiers signes d’un découplage entre eux [Masson-Delmotte et al. 2018]. Dans plusieurs villes de pays développés, l’utilisation de la voiture est en baisse, remplacée par les transports en commun, beaucoup moins émetteurs, les véhicules électriques ou les modes nonmotorisés. Des évolutions similaires apparaissent également dans des villes d’Amérique Latine et de Chine. La Figure 3 présente ainsi l’évolution des parts modales de la voiture, du vélo et des transports en commun à Beijing de 1986 à 2014. L’utilisation de la voiture, d’abord en croissance, a commencé à baisser autour des années 2010, remplacée par les transports en commun. Plusieurs facteurs expliquent ce découplage, dans les villes dans lesquelles il a lieu : développement de nouveaux transports en commun, apparition de nouveaux modes de transport tels que les vélos électriques, et politiques d’urbanisme pour maximiser l’utilisation des transports en commun ou des modes doux (marche, vélo…).

Les politiques d’urbanisme jouent un rôle fondamental sur les distances parcourues et le choix du mode de transport [IPCC 2014d]. Favoriser la mixité des usages (emplois et logements mélangés dans les quartiers) et aménager les rues pour favoriser les modes doux (marche, vélo) sont des exemples de pratiques ayant un impact positif sur les émissions liées aux transports. À l’échelle des agglomérations, la densité urbaine joue également un rôle important. En réduisant la distance des déplacements et en permettant de développer plus simplement des réseaux de transport en commun, cette densité joue un rôle essentiel.

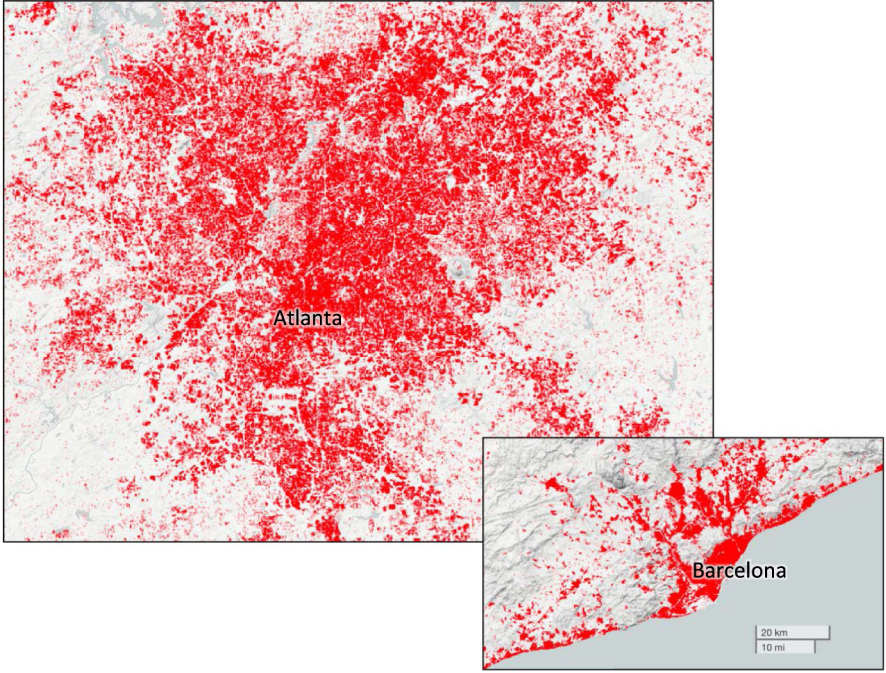

Les exemples en sont nombreux. Le cas de Barcelone et Atlanta est assez illustratif [Bertraud and Richardson 2004] : ce sont deux villes qui ont à peu près la même population (5.3 millions à Atlanta et 5 millions à Barcelone, lorsque l’on considère les agglomérations) et sont situées dans des pays développés. En revanche, comme on peut le voir Figure 4, elles n’ont pas du tout été construites de la même manière, Barcelone étant beaucoup plus dense qu’Atlanta, qui est 11 fois plus étendue. Cette différence est notamment due à des raisons historiques, Barcelone ayant été construite en grande partie au XIXème siècle, à une époque où la norme était les déplacements à pieds, alors qu’Atlanta s’est principalement développée au XXème siècle, à une époque où la norme était les déplacements en voiture. Par personne, les émissions liées au transport sont de l’ordre de 6.9 tCO2/an à Atlanta, et de 1.16 tCO2/an à Barcelone, soit 6 fois plus faibles (source : LSE Cities). Les deux raisons principales sont celles que nous avons évoquées ci-dessus : d’une part les distances à parcourir à Barcelone sont généralement plus faibles qu’à Atlanta, et d’autres part les transports en commun y assurent une grande part des déplacements. Le métro de Barcelone mesure 99 km de long, et 60% de la population de la ville vit à moins de 600 m d’une des 136 stations de métro. Pour obtenir la même accessibilité aux transports en commun à Atlanta, il faudrait au minimum 3400 km de lignes de métro et 2800 stations, ce qui serait un investissement considérable [Bertraud and Richardson 2004].

Aires urbanisées d’Atlanta et de Barcelone représentées à la même échelle en 2015. Données : Copernicus Global Land Service: Land Cover 100 m © Copernicus Service Information 2020.

Place prise sur la chaussée pour déplacer le même nombre de personnes, en bus, en vélos et en voitures. Photo prise par l’ONG australienne Cycling Promotion Fund ©Cycling Promotion Fund.

La question de la densité des villes illustre cependant aussi toute la complexité des politiques d’aménagement urbain. En effet, au-delà des questions de transport, une ville dense présente de nombreux avantages (limitation de l’artificialisation des terres agricoles), mais aussi de nombreux défauts [Lohrey and Creutzig 2015] : exposition accrue aux nuisances (bruit, et, potentiellement, pollution de l’air), faible présence d’espaces verts au sein de la ville, effet d’îlot de chaleur urbain accru, et donc vulnérabilité accrue aux canicules etc. La recherche reste active sur comment concilier tous ces enjeux (voir par exemple [OECD 2018]; [Pierer and Creutzig 2019]).

6. Enjeux et défis des politiques climatiques urbaines

La question dont nous venons de parler est en fait plus générale : les politiques urbaines qui concernent les enjeux climatiques ne sont jamais décidées dans le vide. Les gestionnaires d’une ville doivent, au-delà des questions environnementales, s’occuper de nombreux autres enjeux très divers (compétitivité économique, questions sociales, logements, etc.) qui interagissent avec ceux-ci, et parfois s’y opposent. Cependant, il faut noter que dans une très grande part des cas, les mesures permettant de réduire les émissions des villes sont plutôt des mesures qui ont des co-bénéfices positifs. L’exemple le plus emblématique est la question de la pollution de l’air. Isoler les bâtiments et donc réduire le chauffage au fioul ou au charbon, promouvoir des véhicules plus efficaces, les modes doux et les transports en commun, sont autant de politiques qui ont un impact direct sur la qualité de l’air extérieur [Masson-Delmotte et al. 2018]. Dans de nombreux pays en développement, la qualité de l’air à l’intérieur des logements est également un enjeu de santé publique prioritaire. Le fait de passer de chauffages et de cuisinières à bois, charbon ou paraffine vers des appareils plus modernes électriques ou au gaz permet à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer grandement la qualité de l’air intérieur.

Un autre exemple est la congestion des transports. Les déplacements en voiture individuelle sont très consommateurs d’espace sur la route, pour faire circuler les véhicules et pour les stationner. La Figure 5 illustre ainsi la place prise sur la chaussée pour déplacer le même nombre de personnes, en bus, en vélos et en voitures. Faire se déplacer les personnes en transport en commun ou en vélo permet d’en déplacer beaucoup plus sur la même portion de route, et donc de faire chuter la congestion.

Ces questions sont importantes, car elles expliquent que la situation, lorsque l’on veut faire diminuer les émissions de GES, se pose de manière très différente au niveau des états ou des villes [Ostrom 2010]. Au niveau des états, réduire les émissions est souvent vu comme entraînant des pertes de compétitivité, ce qui induit des réticences à agir si les autres états ne le font pas également. En revanche, au niveau des villes, réduire les émissions est au contraire souvent vu comme améliorant la qualité de vie des habitants et l’attractivité de la ville. Cela entraîne que les villes et les collectivités locales sont généralement beaucoup plus enclines à agir pour réduire les émissions que les pays dans lesquel elles sont situées [Rosenzweig et al. 2010].

Des projets essaient de quantifier l’impact de ces actions. Aux Etats-Unis, par exemple, le projet « America’s Pledge » [Bloomberg Philanthropies 2019] estime que, malgré la sortie du pays de l’accord de Paris, il existe beaucoup d’acteurs locaux qui se sont engagés en faveur de réductions d’émissions qui entrent dans le cadre des objectifs de l’accord de Paris, et qu’ils représentent au moins 51% des émissions américaines et 65% de la population. En Europe, il a été monté récemment que, sur un échantillon représentatif de 885 villes, plus des deux tiers ont mis en place une stratégie des réductions des émissions [Reckien et al. 2018]. De nombreux réseaux ont été constitués par des villes, indépendamment des états, pour leur permettre de mutualiser les connaissances et les compétences (par exemple ICLEI, C40, le Covenant of Mayors, etc.). Tout ceci est enfin une des raisons qui explique la création au sein des négociations internationales du NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action, [UNFCCC 2019]), qui recense les actions au niveau local dans chaque pays, dans le but notamment d’avoir une vision plus juste des efforts internationaux de réduction des émissions que les simples politiques nationales.

7. Conclusion

En conclusion, parce qu’elles concentrent plus de la moitié de la population et l’essentiel de l’activité économique mondiales, les villes sont des acteurs majeurs des problématiques environnementales globales. Les politiques de transport, d’urbanisme et de logement sont des moyens nécessaires et efficaces d’action pour réduire les émissions de GES de la planète. Cela est particulièrement vrai en ce moment, car le monde vit une urbanisation massive, et les choix qui vont être faits pour les villes qui se construisent actuellement vont nous engager pour les décennies à venir. Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES en ville n’est pas simple, car cela interagit avec de nombreux autres enjeux, environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. Cependant, des synergies entre ces enjeux sont très souvent présentes.

1 Voir les chiffres de Nations-Unies https://population.un.org/wup/. Il faut noter que la définition de « urbain » et « rural » dépend du pays. En France, par exemple, un urbain est quelqu’un qui vit dans une commune de plus de 2,000 habitants et où les habitations sont séparées d’au plus 200 mètres. Au Royaume-Uni, il s’agit des habitants de municipalités de plus de 10,000 habitants.

2 Autre exemple : au niveau mondial, 32% de la population rurale n’a pas accès à l’électricité, comparé à seulement 5.3% de la population urbaine [IPCC 2014d].

3 Par exemple, les chiffres concernant Paris se réfèrent généralement à Paris au sens administratif, c’est à dire à Paris intra-muros, alors que dans la plupart des villes, c’est l’agglomération en entier qui est considérée. L’agglomération urbaine correspondant à la ville de Paris correspond à peu près à l’ensemble de la région Île de France [Hassan 2001].

CC-BY 4.0

CC-BY 4.0