1. Introduction

Plusieurs centres sismologiques opérant à l'échelle locale, régionale et mondiale réalisent, à différents titres, des bulletins sismiques instrumentaux. Parmi les fournisseurs de bulletins sismiques jusqu'aux années 1960 à l'échelle mondiale, l'International Seismological Summary [ISS 1963–1963] et le Bureau Central de l’Association Internationale de Sismologie [BCIS 1933-1968] se démarquent comme étant les plus fiables et les plus complets. Rothé [1981] relate l’histoire de la fondation du BCIS à Strasbourg en France et de l'ISS au Royaume-Uni. Pour chaque évènement sismique, l’ISS et le BCIS produisent généralement des listes de paramètres de localisation, tels que l'heure d'origine, l'épicentre et la profondeur de l’évènement, ainsi que d'autres types de sources sismiques comme les coups de mine, les explosions nucléaires, etc. Les heures d'arrivée des ondes sismiques enregistrées par les stations à travers le globe sont également précisées. La Figure 1 présente des exemples du contenu d’un bulletin sismique de l'ISS et du BCIS datant de 1963. Après avoir renseigné les paramètres de base, l'ISS répertorie les temps de déplacement des ondes sismiques tandis que le BCIS affiche leurs heures exactes d'arrivée. Cette fonctionnalité rend la liste des stations BCIS indépendante de l'heure d'origine de l'évènement.

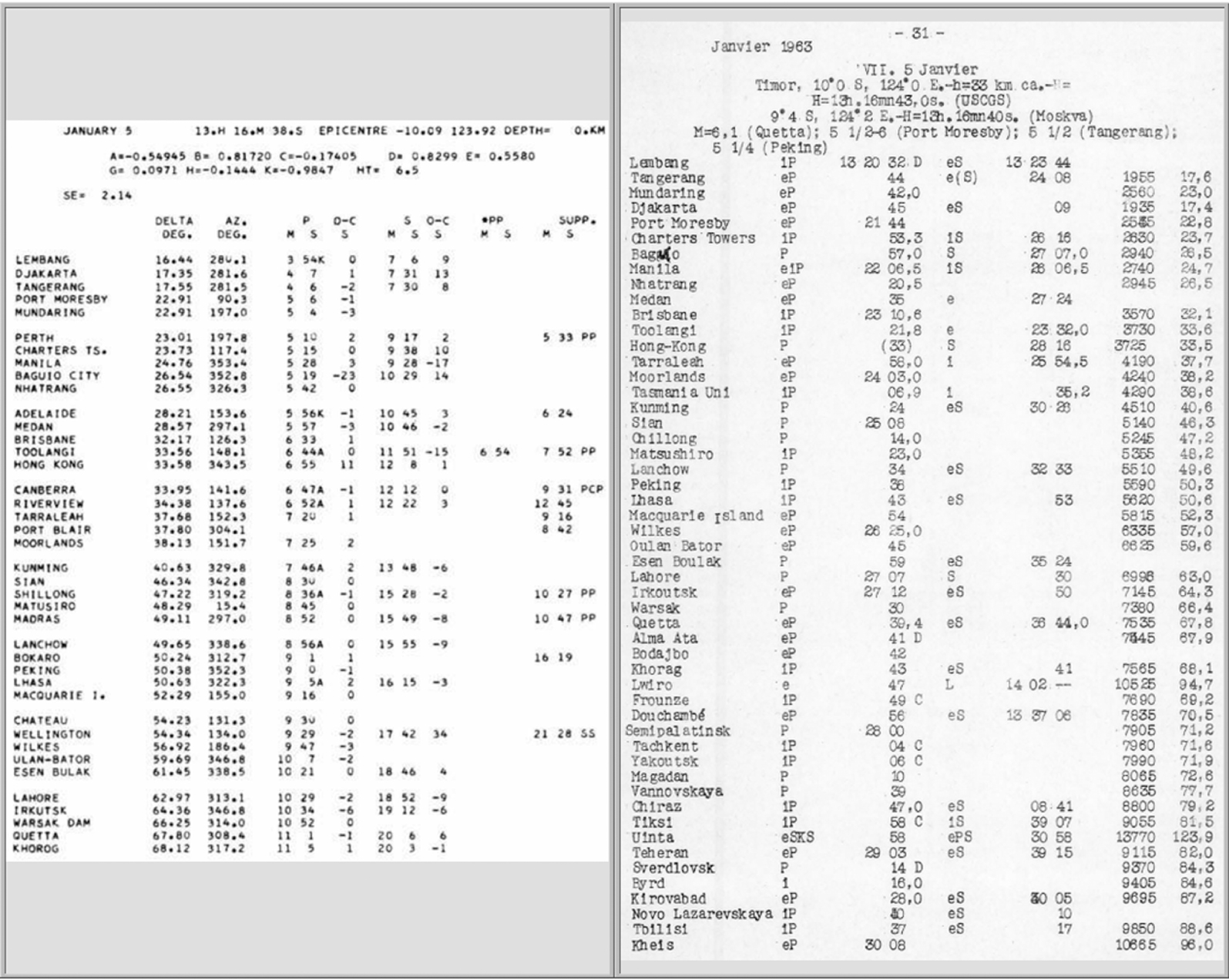

Figure 1

Exemple des paramètres du séisme survenu le 5 janvier 1963, reportés par l’ISS (à gauche) et le BCIS (à droite).

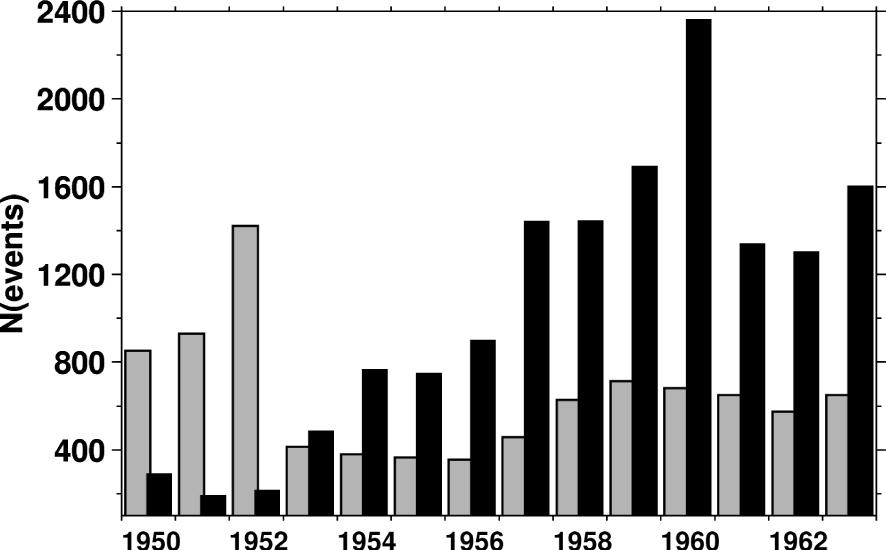

Grâce à un travail considérable mené sur plusieurs années par différents chercheurs [Engdahl et Villaseñor 2002, Di Giacomo et al. 2015b, 2018] les hypocentres répertoriés par l'ISS [Villaseñor et Engdahl 2005] ainsi que les données associées ont récemment été numérisés. Les résultats de ces travaux ont fourni les paramètres sismiques d’environ 25 000 séismes survenus entre 1918 et 1963, ainsi que les heures d'arrivée d'environ 2,8 millions d'ondes sismiques enregistrées par plus de 1000 stations. En ce qui concerne le BCIS, la plupart de ses hypocentres ont été numérisés à différents moments par plusieurs chercheurs et inclus dans une version améliorée du Catalogue du XXe siècle [Engdahl et Villaseñor 2002] ainsi que dans le Bulletin du Centre Séismologique International [Bulletin ISC, Centre Séismologique International 2022b]. Cependant, la numérisation des données des stations associées n'a pas été poursuivie de manière systématique. Aucune donnée de station n'est associée aux milliers de séismes survenus dans les années 1950 et jusqu'en 1963 répertoriés dans la base de données de l’ISC. La Figure 2 résume cette situation. Au sein de la communauté sismologique travaillant à l'ère pré-numérique [entendue ici comme la période instrumentale précédant le début officiel de la réédition du Bulletin du ISC en 1964, Storchak et coll. 2017, 2020], il est bien connu que le BCIS est plus complet que l'ISS, notamment dans les années 1954–1963, période pendant laquelle l'ISS a considérablement réduit ses enregistrements en raison d’un manque de ressources. Par conséquent, les heures d'arrivée contenues dans le BCIS constituent peut-être la collection la plus complète (sinon la seule) de données instrumentales pour des milliers de séismes survenus dans les années 1950 et au début des années 1960 qui ne sont pas répertoriés dans l'ISS.

Nombre d'évènements sismiques par an, répertoriés dans l'ISS avec les données des stations associées (en gris), et dans la base de données de l’ISC sans données de station au moment de la rédaction (en noir, également appelés évènements ciblés dans le texte). Nous excluons les séismes de l’ensemble de données historiques de l'Agence météorologique japonaise (Japanese Meteorological Agency, JMA) dans ce dernier cas, car les données associées sont déjà incluses dans la base de données de l’ISC.

Plusieurs motivations justifient l'ajout des données des stations à l'ère pré-numérique :

la vérification et validation de la survenue d'un séisme ou de tout autre évènement sismique. Les équipes de recherche en charge de la compilation de catalogues sous-estiment souvent l’importance de cet aspect, surtout en ce qui concerne les séismes à l'ère pré-numérique. En effet, la numérisation des paramètres d'évènement à partir de bulletins imprimés est parfois affectée par des fautes de frappe et des inexactitudes dans l'heure et/ou les coordonnées d'origine (par exemple, date incorrecte ou signe erroné pour la latitude et la longitude) qui, si elles ne sont pas vérifiées ou appuyées par des données instrumentales, peuvent rester pendant de nombreuses années dans des catalogues et être utilisées à des fins de recherche. Des exemples à cet égard sont discutés par Di Giacomo et Dewey [2020] pour le séisme mythique du Pérou du 12 décembre 1908 et Okal et Langenhorst [2000] pour le séisme du 11 juillet 1960 (heure d'origine à 7 h 33 min 32 s). D'autres cas similaires seront résumés plus tard ;

si suffisamment de données sont disponibles, il est possible de relocaliser les séismes à l'aide de techniques modernes, de réévaluer leur magnitude et donc d’améliorer à la fois l'enregistrement instrumental et l'image de la sismicité d'une région (comme indiqué dans la section 4) ;

il est également possible d'améliorer grâce à ces données l'historique instrumental de centaines de stations sismiques à travers le monde. Cela contribuera non seulement à préserver ces données instrumentales indispensables pour les futures générations de sismologues, mais aussi à reconnaître le travail accompli par des milliers d'opérateurs de stations, d'analystes et de sismologues dans les observatoires du monde entier au fil des décennies.

Avec cette contribution, nous rendons compte du travail considérable effectué par l'ISC pour rechercher et numériser les données des stations concernant tous les évènements sismiques du BCIS 1950–1963 qui n'avaient pas d'enregistrement instrumental dans la base de données de l'ISC. Après une brève description de l'approche de la numérisation, nous allons résumer et discuter des principales caractéristiques de l'ensemble de données ainsi généré, et souligner certains des avantages pour l'enregistrement de la sismicité de la Terre et son importance pour nos futures recherches.

2. Numérisation des heures d'arrivée du BCIS

Comme mentionné précédemment, la numérisation des mesures des stations dans les bulletins BCIS vise uniquement les évènements sismiques qui n'ont pas de mesures associées dans la base de données de l’ISC. Avec cette dernière, nous nous référons à un rapport de travail de la base de données qui, au moment de sa rédaction, comprenait le Bulletin ISC d'avant 1964 avec l'intégralité du contenu de l'ISS, les hypocentres de la version améliorée du Catalogue du XXe siècle [Engdahl et Villaseñor 2002] ainsi que les données du réseau de l'Agence météorologique japonaise (JMA) depuis 1923 et d'autres sources utilisées pour la production du Catalogue ISC-GEM [Di Giacomo et al. 2015b, 2018]. Dans ce contexte, nous avons sélectionné dans la base de données de l’ISC les évènements sismiques qui n'ont pas de données associées entre 1950 et 1963 et avons recherché ces évènements dans le BCIS. Ci-après, nous désignons ces évènements comme étant des évènements ciblés. Nous avons également examiné le BCIS avant 1950, mais la majorité des évènements sans données dans l'ISS (mais probablement présentes dans le BCIS) apparaissent à partir des années 1950.

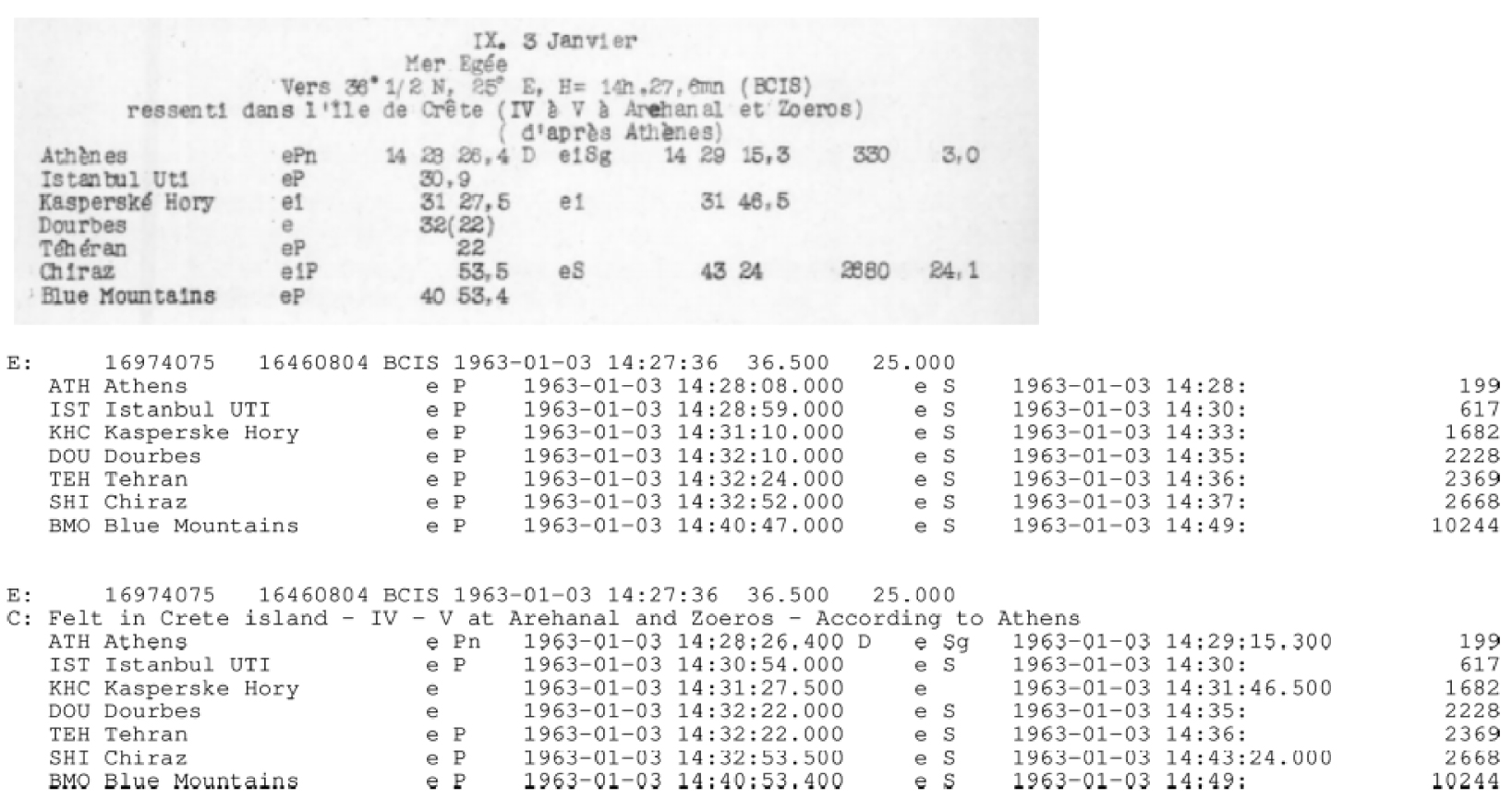

Notre intention est de reproduire dans la mesure du possible le format du bulletin imprimé du BCIS (voir Figure 1). En résumé, il se compose des paramètres de base des évènements et de la liste des données relevées par les stations : nom de la station, début de l’évènement, nom de la phase, heure d'arrivée, polarité et, si besoin, une deuxième série d'informations pour une seconde arrivée. À la fin de la ligne, le dernier champ indique la distance calculée au moment de la production du BCIS. Le processus de numérisation s’effectue en deux étapes : tout d’abord, la liste des noms des stations est créée et utilisée pour faire correspondre le code d’une station dans le Registre international des stations sismiques [IR, Centre Séismologique International 2022a]. Une fois que toutes les stations sont correctement identifiées dans l’IR, nous calculons pour chaque station (sur la base des informations disponibles dans l’IR), l’heure théorique d’arrivée de la première onde P et l’heure d’arrivée de la première onde S, arrondie à la minute la plus proche. La troncature d’arrivée de l’onde S est due au fait que pour la plupart des stations, une seule arrivée de l’onde P est disponible. À ce stade, une révision manuelle est effectuée où les heures d’arrivée initiales sont ajustées pour correspondre aux heures d’arrivée du BCIS ainsi qu’à tous les autres paramètres (début, phase, polarité). La distance (en kilomètres) à la fin de chaque ligne est calculée en utilisant les coordonnées principales de la base de données de l’ISC et les coordonnées de la station consignées dans le Registre international des stations sismiques (IR). Cette distance est utilisée uniquement à titre indicatif lors de l’édition du fichier : elle nous aide à résoudre les incohérences dans la liste (par exemple, erreur de minute, mauvaise station). La Figure 3 montre un exemple du fichier généré avec les arrivées prévues pour un séisme survenu en janvier 1963 et sa version finale. Avec cette approche, l’opérateur de saisie de l’ISC travaillant sur le fichier (voir Remerciements) doit généralement vérifier et éventuellement modifier uniquement le début de l’évènement, la phase, la minute et la seconde de la première heure d’arrivée et compléter l’horodatage de la deuxième arrivée s’il est disponible. Des polarités et des commentaires sont également ajoutés. La troncature initiale des secondes arrivées réduit le nombre de vérifications manuelles (si aucune deuxième arrivée n’est disponible, aucune modification supplémentaire n’est nécessaire) et les heures d’arrivée incomplètes ne seront pas incluses dans la base de données de l’ISC.

Exemple d’un fichier généré pour un séisme en janvier 1963. Le haut du fichier correspond à, la liste extraite du bulletin BCIS (le contenu original peut être consulté à la page 19 du scan PDF disponible sur http://www.isc.ac.uk/printedStnBulletins/Bulletins_scans/France/Strasbourg/BCIS/BCIS_63A.pdf). Au centre apparaît la première étape du processus de numérisation, tandis qu’en bas se trouve sa version finale après l’édition manuelle. Les deuxièmes heures d’arrivée qui ne disposent pas d’un horodatage complet (par exemple, la deuxième arrivée pour les stations IST, DOU, TEH, BMO dans cet exemple) ne seront pas enregistrées dans la base de données ISC et seront supprimées des fichiers répertoriés dans les documents complémentaires de Di Giacomo [2022]. Notez que nous avons également ajouté le commentaire à la deuxième ligne et le code IR devant le nom de la station. Sur les lignes de l’évènement (c.-à-d. commençant par « E : »), il y a deux identifiants de base de données : l’identifiant de l’évènement et celui de l’hypocentre principal. Le premier sert à identifier un évènement physique dans notre base de données, le second à identifier l’hypocentre principal de l’évènement qui est utilisé pour associer les données des phases à l’évènement. Masquer

Exemple d’un fichier généré pour un séisme en janvier 1963. Le haut du fichier correspond à, la liste extraite du bulletin BCIS (le contenu original peut être consulté à la page 19 du scan PDF disponible sur http://www.isc.ac.uk/printedStnBulletins/Bulletins_scans/France/Strasbourg/BCIS/BCIS_63A.pdf). Au centre ... Lire la suite

Une fois l’édition du fichier terminée, des vérifications sont effectuées pour garantir son intégrité, les durées résiduelles (c.-à-d. la différence entre le temps de déplacement observé et calculé) ainsi que les données relatives au début de l’évènement, à sa phase et à sa polarité. Si ces vérifications révèlent des erreurs et/ou des avertissements concernant des résidus importants, l’opérateur de saisie de l’ISC lance une enquête pour résoudre le problème (par exemple, fautes de frappe, possible erreur de minute, identification erronée de la phase, mauvaise station, etc.). Les résidus nuls sont également réexaminés afin d’éviter d’inclure des heures d’arrivée théoriques dans la version finale du fichier. Dans la section 3.2, nous montrerons que grâce à ces vérifications, nous avons pu corriger certaines erreurs dans les paramètres de localisation initiaux. Cependant, nous ne pouvons pas commenter la présence potentielle d’un biais ou d’une tendance dans les épicentres du BCIS, car notre travail se limite à la numérisation des données des phases. Le processus de traitement (relocalisation) fera également l’objet de nos recherches futures, comme indiqué dans la section 4.

En fonction du nombre de stations ayant enregistré un évènement, la numérisation peut prendre de 5 à plus de 15 minutes (généralement pour les évènements enregistrés par plus de 40 stations). Si des problèmes sont détectés lors des vérifications ultérieures (par exemple, des résidus importants nécessitant une enquête), des délais supplémentaires peuvent être nécessaires. En moyenne, entre 25 et 35 évènements par jour ouvrable ont été numérisés par un seul opérateur de saisie.

3. Données de station numérisées pour les évènements ciblés dans la base de données de l’ISC

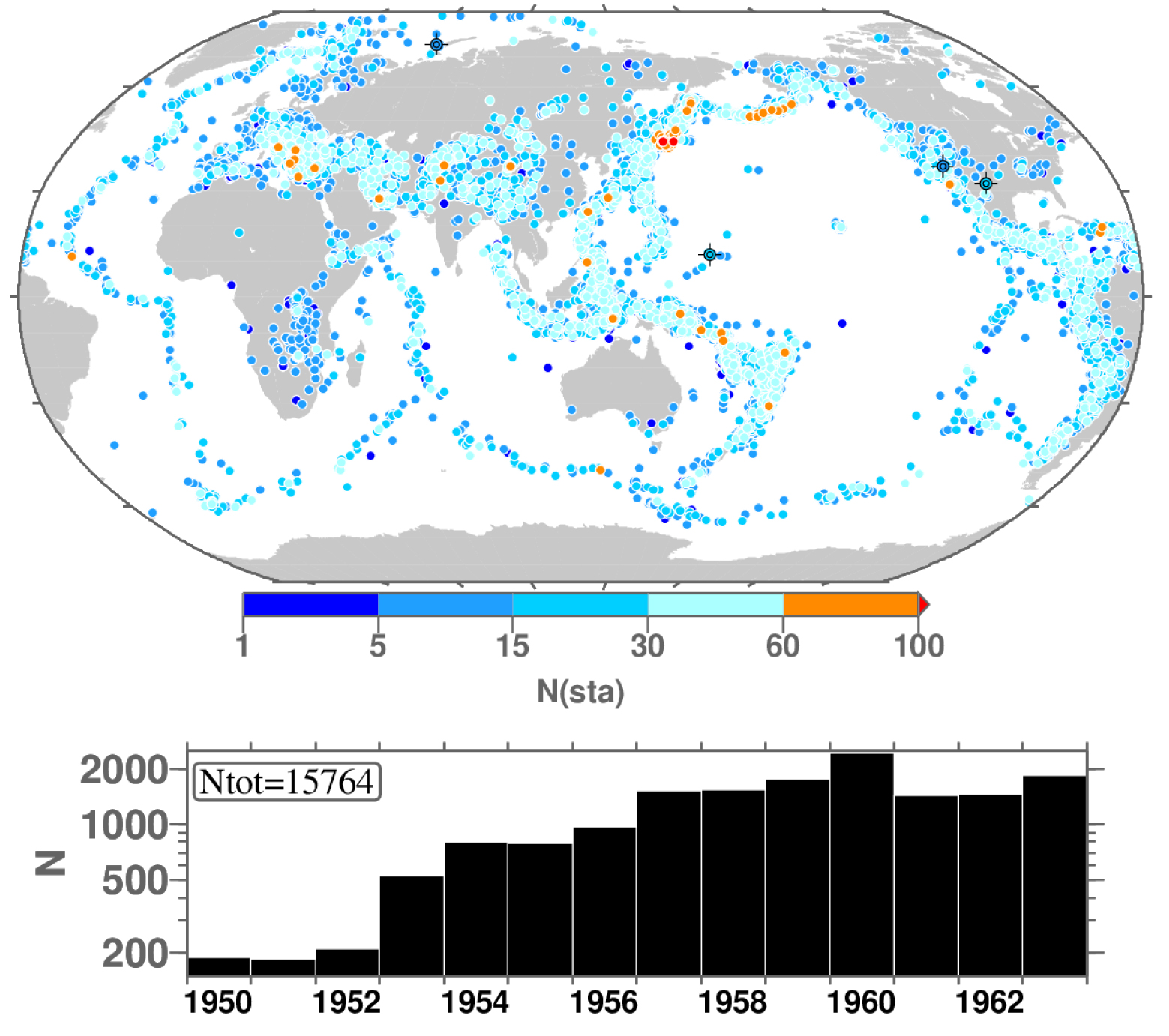

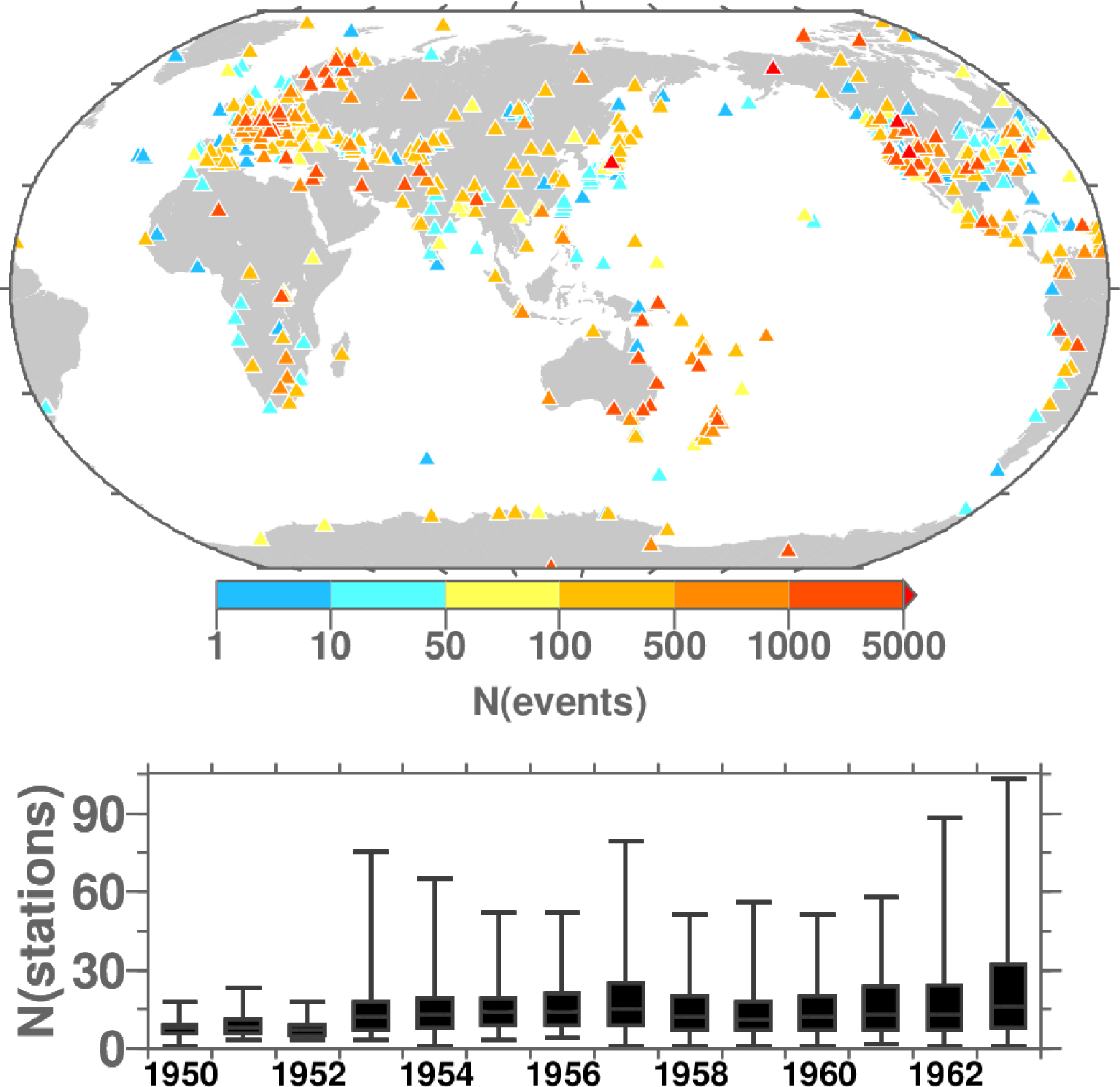

Nous avons entrepris la numérisation du contenu des bulletins du BCIS pour les évènements ciblés à la fin du mois de janvier 2020 et nous avons achevé ce travail en juillet 2022 (à quelques exceptions près, le travail portant sur les données recueillies pour une date et un horaire précis a été réalisé, par un seul opérateur de saisie). La répartition des évènements et leur nombre annuel sont illustrés dans la Figure 4. Le nombre annuel d’évènements répertoriés dans le BCIS pour lesquels nous avons ajouté des données est beaucoup plus faible pour 1950–1952 que pour la période 1953–1963. Comme mentionné précédemment, cela correspond aux années où l’ISS a réduit ses listes (voir également la Figure 2). En plus des évènements sans données indiqués dans la Figure 2, nous avons également recherché des données télésismiques pour les séismes dans l’archipel japonais qui ne disposaient que de données provenant du réseau historique de la JMA (c.-à-d. des données principalement issues des stations situées dans la région japonaise, enregistrant donc des séismes à des distances locales et régionales). Par conséquent, à partir de 1953, le nombre annuel d’évènements pour lesquels nous avons ajouté des données du BCIS est légèrement supérieur au nombre annuel d’évènements ciblés présentés dans la Figure 2. La tendance à la hausse observée entre 1953 et 1960 est contredite par une baisse apparente du nombre annuel d’évènements pour les années 1961 à 1963. Ce phénomène est également observé dans la Figure 2, et nous en discuterons dans la section 3.1.

Carte (en haut) de la répartition des évènements ciblés dans la base de données de l’ISC pour lesquels les données des stations dans le BCIS ont été numérisées (symboles codés par couleur en fonction du nombre de stations) et les comptes annuels d’évènements correspondants (en bas). Les évènements classés comme étant des explosions nucléaires sont représentés par des croix.

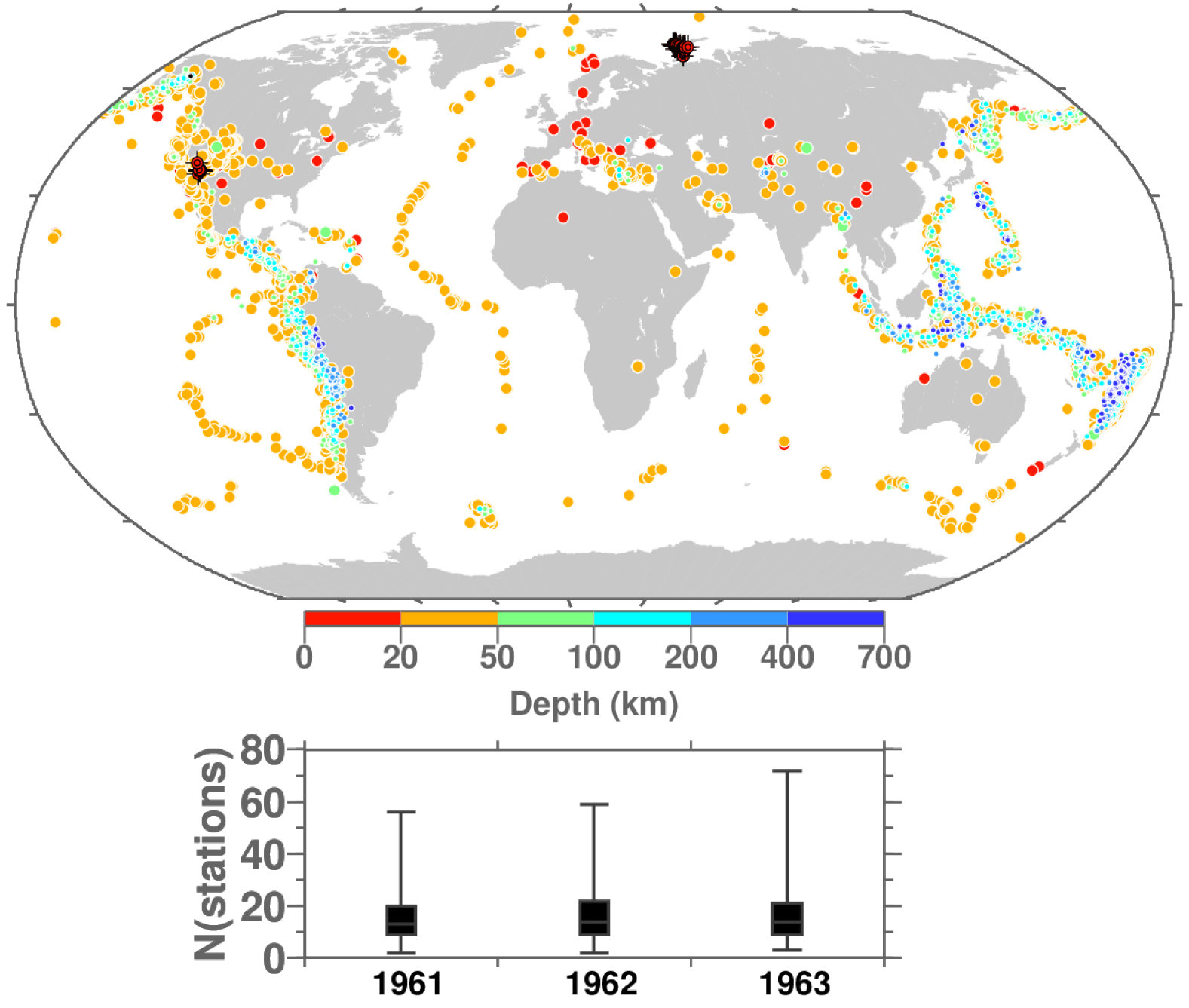

La Figure 5 illustre la répartition des stations du BCIS que nous avons numérisées pour les évènements ciblés. Parmi les stations qui fournissent le plus fréquemment des données pour les évènements ciblés, nous pouvons citer College, Eureka, Hungry Horse, Tucson et Boulder City en Amérique du Nord (codes IR : CMO, EUR, HHM, TUO et BCN, respectivement) et Kiruna, Uppsala et Stuttgart en Europe (codes IR : KIR, UPP et STU, respectivement). En dehors de ces zones plus densément instrumentées, nous avons des stations occupant des positions clés telles que Charters Towers et Brisbane en Australie (codes IR : CTA et BRSB, respectivement), Quetta au Pakistan (code IR : QUE), Tamanrasset en Algérie (code IR : TAM) et Matsushiro au Japon (code IR : MAT). Environ 58 % des évènements ciblés disposent de données provenant de plus de 10 stations, et environ 17 % ont des données de plus de 25 stations. Il est difficile de faire une comparaison directe avec le contenu de l’ISS au cours des mêmes années, car l’intégralité de l’ISS a été numérisée (y compris les grands séismes), tandis que pour le BCIS, nous avons numérisé les données uniquement pour les évènements ciblés (plutôt inférieur à une magnitude 6, à quelques rares exceptions près). Cependant, environ 1730 et 670 évènements sismiques entre 1953 et 1963 ont plus de 30 et 40 stations respectivement, comme numérisés à partir du BCIS. Compte tenu des résultats discutés dans Di Giacomo et coll. [2018], nous nous attendons à ce que plusieurs séismes d’une magnitude comprise entre 5 et 6 ne figurent pas dans l’ISS au cours de ces années.

Carte (en haut) de la répartition des stations (triangles) entre 1950 et 1963 dans le BCIS pour les évènements ciblés de la Figure 4. Symboles codés par couleur en fonction du nombre d’évènements ciblés pour lesquels chaque station a contribué. La boîte à moustaches ou graphique en boîte (en bas) représente le nombre de stations par évènement chaque année. La boîte représente l’intervalle interquartile (de 25 % à 75 %), la bande à l’intérieur de la boîte indique la médiane, et les extrémités des moustaches représentent les valeurs minimales et maximales de l’ensemble des données. Masquer

Carte (en haut) de la répartition des stations (triangles) entre 1950 et 1963 dans le BCIS pour les évènements ciblés de la Figure 4. Symboles codés par couleur en fonction du nombre d’évènements ciblés pour lesquels chaque station a contribué. ... Lire la suite

3.1. Évènements ne figurant pas dans la base de données de l’ISC entre 1961 et 1963

Nous l’avons vu, la Figure 2 montre une diminution apparente du nombre annuel d’évènements ciblés entre 1961 et 1963 par rapport à la tendance observée les années précédentes. Lorsque nous avons commencé la numérisation du BCIS pour l’année 1961, nous avons remarqué que de nombreux évènements documentés par des données dans le BCIS étaient ignorés simplement parce qu’ils ne figuraient pas dans notre base de données. Pour remédier à cette lacune, nous avons procédé à l’identification des évènements ayant au moins 5 à 6 stations manquantes dans notre base de données. En conséquence, nous avons identifié 1111 évènements à ajouter en 1961, 1105 en 1962 et 2520 en 1963. Bien que l’apparition d’un tel phénomène puisse être anticipée dans une certaine mesure, le nombre élevé d’évènements ne figurant pas dans notre base de données au cours de ces trois années nous a surpris. Les raisons de cette absence d’autant d’évènements dans la base de données de l’ISC ne sont pas entièrement claires. Il est possible que dans les années 1960, en raison de contraintes de temps et de ressources, le personnel de l’ISC ait créé des hypocentres numériques uniquement pour certains séismes (c.-à-d. jusqu’à un niveau que les ressources limitées de l’époque permettaient de gérer). Néanmoins, un tel ajout à notre base de données nous permettra d’enrichir de manière significative notre enregistrement de la sismicité de la Terre dans les années précédant immédiatement le début du Bulletin ISC reconstitué en 1964 [Storchak et al. 2017, 2020].

La procédure de numérisation de ces nouveaux évènements diffère légèrement de celle décrite précédemment. Plutôt que d’utiliser un évènement existant dans notre base de données, nous devons créer un nouvel évènement en utilisant les paramètres d’hypocentre du BCIS (tels que l’heure d’origine, la latitude, la longitude, la profondeur si disponible et l’auteur) comme données pour générer le fichier avec les heures d’arrivée prédites des ondes P et les heures d’arrivée des ondes S, arrondies à la minute près. Ensuite, le fichier est édité et vérifié comme précédemment décrit, et les informations de l’hypocentre sont utilisées pour créer le nouvel évènement sismique dans la base de données.

La Figure 6 illustre la répartition des évènements récemment numérisés, accompagnée d’un diagramme en boîte montrant le nombre de stations associées à ces évènements chaque année. La plupart de ces évènements se trouvent le long des zones de subduction de l’océan Pacifique, mais plusieurs évènements ont été numérisés dans l’ouest des États-Unis et le long des dorsales océaniques. Tous les évènements représentés sont des séismes, à l’exception de 52 essais nucléaires et d’un coup de mine. En Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, seuls quelques évènements ont été ajoutés, et aucun au Japon. Cette dernière caractéristique s’explique principalement par le fait que notre base de données contient le bulletin pré-numérique du réseau JMA.

Carte (en haut) de la répartition des évènements récemment numérisés pour la période 1961–1963 qui manquaient à l’origine dans la base de données de l’ISC (symboles codés par couleur en fonction de la profondeur de l’évènement sismique rapportée dans le BCIS). Les évènements classés comme étant issus d’explosions nucléaires sont représentés par des croix. Comme dans la Figure 5, le diagramme en boîte (en bas) représente le nombre de stations par évènement chaque année.

Il convient de mentionner que la profondeur utilisée pour créer ces évènements est celle rapportée dans les bulletins du BCIS, et pour environ 30 % d’entre eux, elle est de 33 km. Il s’agit de la valeur de profondeur par défaut généralement adoptée pour les séismes peu profonds par divers auteurs (par exemple, CGS, US Coast and Geodetic Survey). Cette profondeur par défaut est susceptible d’être révisée pour les séismes qui seront relocalisés dans le cadre de nos futures recherches (voir la section 4).

Le schéma de répartition du nombre de stations présenté dans la Figure 6 est similaire à celui discuté pour les évènements des Figures 4 et 5. Par conséquent, nous anticipons que parmi ces séismes, plusieurs auront une magnitude comprise entre 5 et 6.

3.2. Corrections des évènements sismiques

Un avantage supplémentaire de ce travail, comme évoqué dans l’introduction, réside dans la vérification des paramètres des évènements de notre base de données. En effet, lors de la numérisation des paramètres sismiques à partir de bulletins imprimés, il est possible de rencontrer des cas où les coordonnées et/ou l’heure d’origine sont erronées. Ce n’est qu’en numérisant les données associées que nous pouvons corriger ces entrées défectueuses. Un exemple de ce type a été souligné par Okal et Langenhorst [2000] pour séisme du 11 juillet 1960 à 7 h 33 min 32 s. Dans le Bulletin de l’ISC, cet évènement est actuellement répertorié avec une latitude de -54,0 et une longitude de -140,5 (région géographique de Flinn-Engdahl = dorsale Pacifique-Antarctique). En tentant de relocaliser cet évènement, Okal et Langenhorst [2000] ont mis en lumière une erreur typographique dans la longitude, qui est en fait de +140,5 (région géographique Flinn-Engdahl = ouest des îles Macquarie).

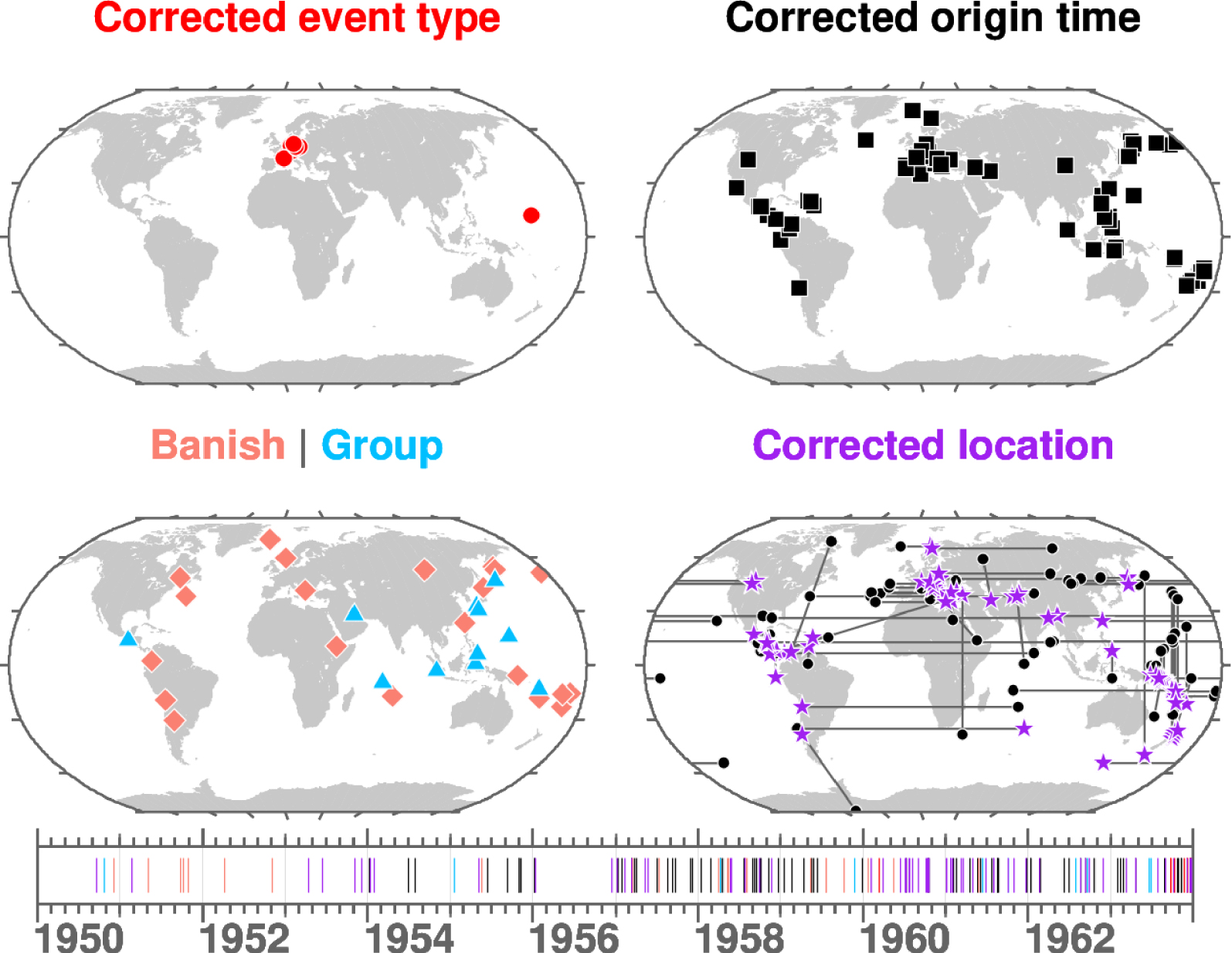

En numérisant les stations pour les évènements ciblés et en effectuant les vérifications faites après édition des fichiers, nous avons pu corriger plusieurs évènements présentant :

- un type d’évènement erroné (par exemple, des séismes qui sont en réalité des évènements liés à des exploitations minières ou à des explosions nucléaires). Cela a été rendu possible grâce aux commentaires inclus dans les paramètres de base des évènements du BCIS ;

- des erreurs dans l’heure d’origine (par exemple, heure inexacte) ;

- des erreurs nécessitant l’exclusion d’un évènement ou comportant des inexactitudes dans l’heure d’origine et/ou les coordonnées, ce qui, une fois identifié, a conduit à fusionner cet évènement avec un autre ;

- des erreurs dans les coordonnées, telles qu’un signe incorrect pour la longitude ou la latitude, des inversions entre latitude et longitude, et d’autres erreurs typographiques.

La Figure 7 présente un aperçu des évènements impactés par tous les types de corrections. L’ensemble des données originales détaillées ainsi que les corrections correspondantes se trouvent dans un fichier dédié au sein des documents complémentaires de Di Giacomo [2022].

Illustration résumant les évènements avec les mises à jour suivantes : modification du type d’évènement (en haut à gauche), correction de l’heure d’origine (en haut à droite), fusion ou exclusion d’un évènement (en bas à gauche) et correction des coordonnées (en bas à droite). Dans ce dernier cas, les points noirs et les étoiles violettes représentent respectivement l’épicentre initial et corrigé, reliés par une ligne noire. La chronologie de ces évènements est affichée sous les cartes, chaque segment étant codé par couleur en fonction de la correction appliquée (voir cartes). Masquer

Illustration résumant les évènements avec les mises à jour suivantes : modification du type d’évènement (en haut à gauche), correction de l’heure d’origine (en haut à droite), fusion ou exclusion d’un évènement (en bas à gauche) et correction des coordonnées (en ... Lire la suite

3.3. Évènements sismiques sans données associées

Malgré nos efforts, nous n’avons pas réussi associer les données des stations à tous les évènements ciblés dans la base de données de l’ISC. La répartition géographique et chronologique des évènements sans données associées est résumée dans la Figure 8. La plupart d’entre eux sont probablement trop petits pour être répertoriés dans un bulletin mondial tel que l’ISS et le BCIS, notamment ceux situés en Californie et dans l’ouest des États-Unis. Par exemple, en 1950, cette zone a connu 95 évènements, dont la magnitude était d’environ 4,5 ou moins. Quelques évènements sismiques dans le nord du Japon sont des répliques du séisme Tokachi-Oki du 04/03/1952 (Mw = 8,1). Pour les évènements situés dans d’autres zones sans données encore associées, notre objectif est de rechercher les données dans les bulletins imprimés individuels des stations [Di Giacomo et coll. 2022], en privilégiant ceux provenant de stations ou de réseaux proches. Si des données instrumentales sont trouvées de cette manière, nous serons en mesure de vérifier et de valider ces évènements. Comme démontré dans la section 3.2, cet aspect est crucial pour supprimer les entrées erronées dans l’enregistrement de la sismicité de la Terre. Cette tâche s’inscrira parmi un ensemble de futures recherches détaillées dans la section suivante.

Résumé des évènements dans la base de données de l’ISC toujours sans données associées (répartition géographique en haut et chronologique en bas).

4. Recherches ultérieures

Les fichiers annuels de la numérisation du BCIS résultant de ce travail sont inclus dans les documents complémentaires de Di Giacomo [2022]. Ces fichiers répertorient les évènements numérisés par ordre chronologique. Ils sont formatés comme illustré au bas de la Figure 3, à l’exception des heures d’arrivée incomplètes qui ont été supprimées.

Comme c’est déjà le cas, cet ensemble de données nous donnera la possibilité d’améliorer le contenu du Bulletin 1950–1963 de l’ISC. Cependant, la numérisation du BCIS pour les évènements ciblés nous offre aussi la possibilité de poursuivre d’autres recherches, allant de la relocalisation des évènements sismiques [Bondár et al. 2015] à une analyse plus approfondie des données relatives à leur magnitude [comme l’ISS, le BCIS ne répertorie pas les amplitudes et les périodes nécessaires à la réévaluation de la magnitude, Di Giacomo et coll. 2015a]. La relocalisation ne serait pas réalisable sans les données numérisées du BCIS obtenues grâce à ce travail. En effet, la compilation des heures d’arrivée à partir des bulletins imprimés individuels des stations du monde entier est une tâche longue et qui n’est pas toujours réalisable pour de nombreuses stations, car les bulletins originaux peuvent ne pas avoir été produits ou ne plus être disponibles. En ce qui concerne la réévaluation de la magnitude, nous prévoyons de rechercher dans les bulletins des stations les données nécessaires pour recalculer, en particulier, la magnitude des ondes de surface (Ms). Lors de la recherche de données relatives à l’amplitude dans les bulletins des stations, nous chercherons également toute heure d’arrivée de phase (c.-à-d. sans nécessairement répertorier l’amplitude et les périodes des ondes de surface) à associer (et donc à valider) aux évènements encore sans données, comme expliqué dans la Section 3.3. Une fois ces tâches réalisées, nous espérons constater des améliorations significatives en termes d’exhaustivité pour le bulletin ISC et l’ensemble de données ISC MS [Di Giacomo et Storchak 2022] au cours de la période 1953–1963. Les plus grands séismes (environ de magnitude 5 et plus) seront également ajoutés au catalogue ISC-GEM [Storchak et al. 2013, 2015, Di Giacomo et al. 2018].

Enfin, il convient de souligner que la numérisation du BCIS n’a été réalisée que pour une infime partie des évènements sismiques. Notre attention s’est portée uniquement sur les évènements qui ont le plus bénéficié de la démarche, c’est-à-dire ceux qui n’avaient aucune donnée associée auparavant. Néanmoins, même si un évènement est enregistré dans l’ISS avec plusieurs mesures, il serait recommandé de numériser le contenu BCIS correspondant. Cela permettrait de valider les données numériques de l’ISS et éventuellement d’ajouter de nouvelles arrivées sismiques. La procédure de numérisation du BCIS utilisée ici est efficace pour les évènements comprenant jusqu’à quelques dizaines de stations. Cependant, elle pourrait devenir fastidieuse pour les grands séismes, où la liste du BCIS peut s’étendre sur plusieurs pages. En conséquence, dans le but de numériser l’ensemble des autres évènements répertoriés dans le BCIS, nous recommandons l’utilisation de techniques automatiques comme la reconnaissance optique de caractères et/ou les techniques d’apprentissage automatique pour générer des fichiers numériques pour chaque page des volumes numérisés. Une fois ces fichiers numériques disponibles, les contrôles d’intégrité peuvent être exécutés de la même manière que dans le cadre de ce travail, notamment les contrôles sur les heures d’arrivée et les noms de phase, etc. L’ensemble des données que nous avons produites pour les évènements ciblés entre 1950 et 1963 peut servir de référence pour évaluer l’efficacité des techniques de numérisation automatique.

5. Conclusion

Nous avons décrit les efforts déployés par l’ISC pour numériser et rendre disponibles les données des stations répertoriées dans les bulletins du BCIS pour les évènements sismiques ciblés entre 1950 et 1963. Avant ce travail, ces évènements n’avaient pas de mesures associées dans la base de données de l’ISC. Grâce à la numérisation du BCIS, nous avons pu vérifier les informations initiales sur les paramètres des évènements dans notre enregistrement et rectifier les cas affectés par divers types d’erreurs comme des coordonnées épicentrales incorrectes, un changement de type d’évènement. Durant le processus, nous avons également identifié et numérisé les données d’environ 4700 évènements survenus entre 1961 et 1963 qui ne figuraient pas initialement dans la base de données de l’ISC.

Au total, nous avons ajouté près de 450 000 heures d’arrivée d’ondes sismiques provenant d’environ 20 500 évènements sismiques entre 1950 et 1963. Ce processus nous a permis d’améliorer l’historique des stations et la préservation de ces données est un moyen de reconnaître le travail de milliers d’opérateurs de stations, d’analystes et de sismologues du monde entier. Ces données seront le point de départ de travaux ultérieurs, qui se concentreront principalement sur la relocalisation et la réévaluation de la magnitude. L’objectif ainsi visé est d’ajouter autant de séismes que possible à d’autres compilations (tels que le Bulletin ISC, l’ensemble de données ISC MS et le Catalogue ISC-GEM) pour renforcer leur exhaustivité pour la période allant des années 1950 au début des années 1960. Ces données seront accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique. Elles renforceront ainsi la fiabilité de la recherche sismologique, notamment pour l’élaboration de cartes de sismicité, l’étalonnage des magnitudes et l’évaluation des aléas sismiques.

Enfin, il est possible d’effectuer plus de travail de numérisation avec le BCIS grâce à des équipes de recherche spécialisées dans la reconnaissance automatique des caractères des livres imprimés. L’ajout de données sur les grands séismes que nous n’avons pas ciblés, car ils sont déjà répertoriés dans l’ISS, et dont le contenu est entièrement numérisé, est essentiel. L’ensemble de données que nous avons généré à partir de notre travail de numérisation peut servir de référence pour les procédures de numérisation automatique.

Conflits d’intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun intérêt financier concurrent.

Dédicace

Le manuscrit a été rédigé grâce aux contributions de tous les auteurs. Tous les auteurs ont approuvé la version finale du manuscrit.

Remerciements

Daniela Olaru, Rian Harris et Susana Carvalho ont joué un rôle déterminant dans la numérisation des heures d’arrivée des bulletins sismiques du BCIS. L’ensemble de données historiques de l’Agence météorologique japonaise (JMA) a été aimablement fourni par Nobuo Hamada. James Harris nous a fait des suggestions utiles pendant que nous développions la procédure de numérisation des bulletins du BCIS. Nous sommes reconnaissants envers deux réviseurs anonymes pour leurs commentaires qui nous ont aidés à améliorer le manuscrit. L’ISC est en mesure de poursuivre son activité grâce au soutien de ses membres (http://www.isc.ac.uk/members/ dernière consultation : août 2022), y compris la subvention de la National Science Foundation (NSF) n° 1811737. Les auteurs sont également reconnaissants aux sponsors qui contribuent au financement des projets de développement de l’ISC : CTBTO, FM Global, Le Lighthill Risk Network, AXA XL, SARA, GeoSIG et MS&AD. Toutes les figures ont été réalisées à l’aide du logiciel Generic Mapping Tools [Wessel et al. 2013].

CC-BY 4.0

CC-BY 4.0

Vous devez vous connecter pour continuer.

S'authentifier