1 Introduction

À Bordeaux, des études géoarchéologiques réalisées sur les rives de la Garonne ont permis d'identifier cinq plates-formes portuaires, datées depuis la période antique jusqu'à l'époque moderne (Fig. 1). Le fleuve étant soumis au régime des marées, trois des cinq plates-formes portuaires sont implantées sous le niveau des plus hautes mers de vives eaux (PHMVE, 3,7 m NGF). En effet, l'altimétrie absolue des deux plus anciennes plates-formes (antique et médiévale) suggère qu'elles étaient submergées lors de coefficients de marées moyens (70), interdisant alors toute activité portuaire. Cela apparaît très improbable. Nous allons d'abord étudier leur rythme d'élévation depuis le début de notre ère. L'intervention des facteurs locaux et plus globaux dans l'élévation du niveau relatif des PHMVE à Bordeaux à la fin de l'époque médiévale est discutée. Elle serait la conséquence d'une hausse du niveau marin relatif, reconnue par ailleurs en Europe. Cette fluctuation eustatique est corrélée à des variations climatiques mineures identifiées durant le dernier millénaire, permettant ainsi de la comparer à l'élévation contemporaine du niveau marin relatif.

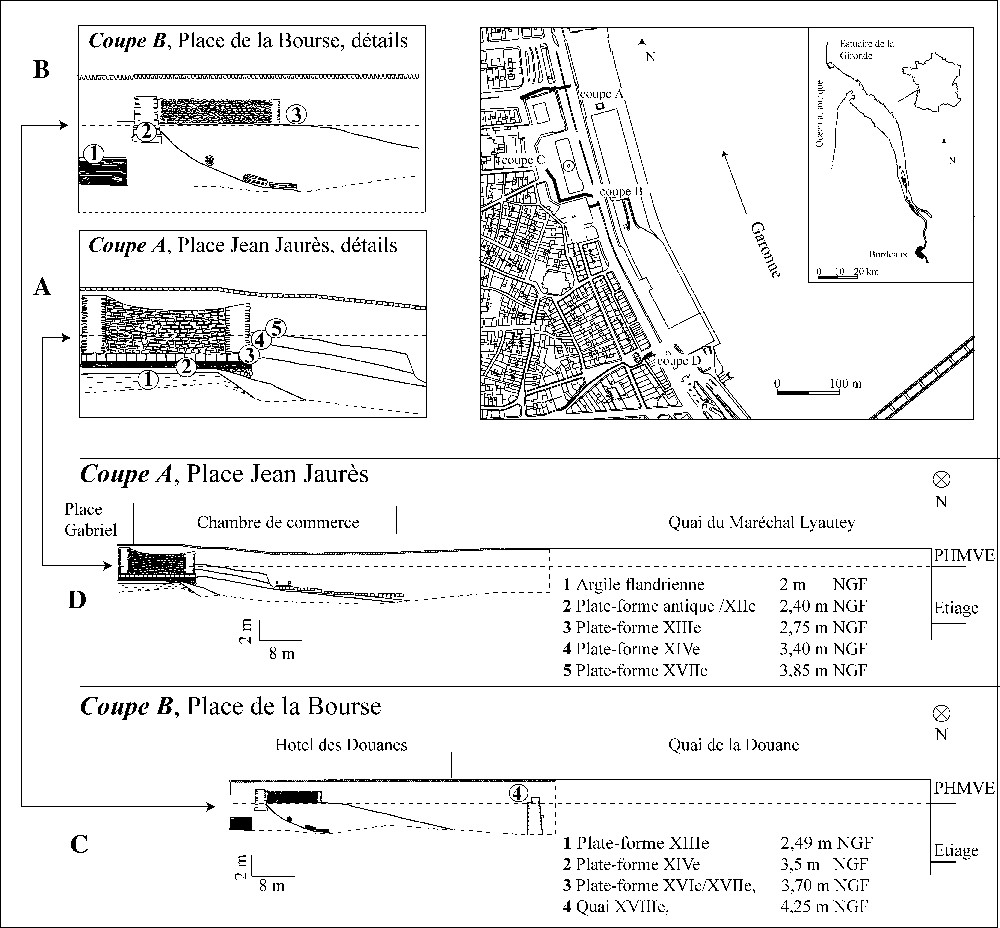

Localisation et relevés stratigraphiques des berges portuaires de Bordeaux. Échelles identiques : (A) coupe transversale, place Jean-Jaurès ; (B) coupe transversale à la Garonne, place de la Bourse ; (C) coupe longitudinale, place de la Bourse ; (D) coupe transversale, place du Palais.

Localisation and stratigraphic survey of the port banks in Bordeaux. Same scales: (A) transverse section, place Jean-Jaurès; (B) transverse section of the Garonne, place de la Bourse; (C) longitudinal section of the Garonne, place de la Bourse; (D) Transverse section of the Garonne, place du Palais.

2 Étude des plates-formes portuaires antiques et historiques

Quatre tranchées stratigraphiques, réparties sur une longueur de 450 m, ont été réalisées à Bordeaux, dont trois sont perpendiculaires aux rives de la Garonne (Fig. 1). Les aménagements portuaires concernent d'abord des dépôts de matériaux grossiers sur la rive soumise au flux et au reflux de la marée [30]. C'est sur cette pente aménagée qu'étaient débarquées les marchandises issues des navires. Elles étaient ensuite entreposées sur une plate-forme portuaire installée entre la ville et le fleuve. Elles devaient être implantées au niveau moyen des PHMVE pour être fonctionnelles. Quatre plates-formes portuaires ont été recoupées dont trois se situent sous le niveau actuel des PHMVE (Fig. 1) ; seule la plus récente, construite au XVIIIe siècle [30], est à l'abri des plus hautes mers (altitude : 4,25 m NGF). La plus ancienne couvre la période antique et médiévale (jusqu'au XIIe siècle), d'après le mobilier archéologique hétérogène qu'elle renfermait. Elle repose localement sur les argiles flandriennes naturelles (coupe A) et sur le substrat marneux oligocène (coupe B, C et D). Son altitude a peu évolué, entre 2 et 2,4 m NGF, soit respectivement à 1,7 et 1,3 m sous le niveau moyen actuel des PHMVE. La seconde plate-forme a été attribuée au XIIIe siècle. Des poutres de soutènement implantées sur son rebord ont été datées par dendrochronologie entre 1256 et 1274. Sa cote altimétrique est constante à son rebord, soit 2,6 m NGF en moyenne, correspondant à un exhaussement de 0,2 m en un siècle (2 mm an−1). Elle a été construite à 1,10 m sous le niveau moyen actuel du niveau des PHMVE. Un épais dépôt vaso-organique, d'origine fluviatile, s'est ensuite mis en place sur cette plate-forme durant les XIIIe/XIVe siècles. La troisième plate-forme portuaire est caractérisée par l'édification de la troisième enceinte médiévale [30]. Bâtie en bordure de la plate-forme et du fleuve, elle a été achevée durant la seconde moitié du XIVe siècle [30]. L'altitude de son rebord est de 3,5 m NGF en moyenne, soit une surélévation de 0,9 m en un siècle (9 mm an−1), à 0,2 m sous le niveau des PHMVE. Elle a été édifiée sur les dépôts de submersion récurrente de la plate-forme du XIIIe siècle. La quatrième plate-forme est attribuée au début du XVIIe siècle, en référence à la construction d'échoppes adossées au rempart [30]. Cette datation est confirmée par le mobilier archéologique mis au jour. Son altitude est de 3,70 m NGF, soit le niveau actuel des PHMVE. Cette période se caractérise par une faible élévation de la plate-forme, soit 0,2 m durant deux siècles. L'altimétrie des deux plus anciennes plates-formes portuaires (antique / XIIe et XIIIe) apparaît incompatible avec le niveau moyen actuel des PHMVE, car elles seraient submergées lors d'une marée de coefficient moyen (70). Aucun tassement post-dépositionnel n'a été observé, notamment dans l'édification d'un rempart médiéval sur l'une des plates-formes. Une élévation du niveau relatif des PHMVE à Bordeaux peut être évoquée au cours du dernier millénaire, plus précisément entre le XIIe et le XIVe siècle inclus.

3 Facteurs régionaux et globaux impliqués dans une élévation du niveau relatif des PHMVE

La ville de Bordeaux (France) est implantée sur la Garonne, en amont de l'estuaire de la Gironde, à 100 km de son embouchure (Fig. 1). La ligne d'étiage est située à

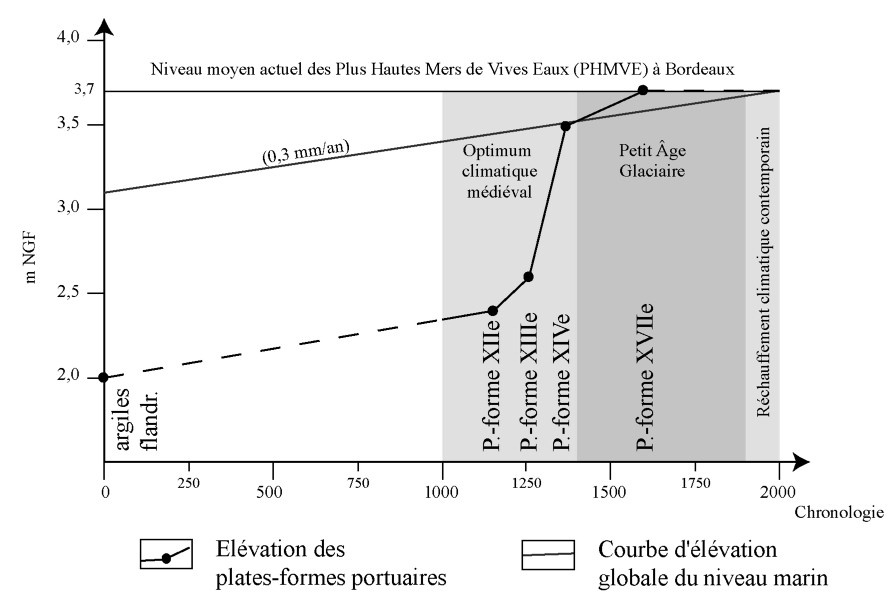

Corrélations entre le rythme d'élévation des plates-formes portuaires de Bordeaux, la courbe d'élévation globale du niveau marin et les oscillations climatiques durant le dernier millénaire.

Correlations between the curve rise of the harbour platforms of Bordeaux, a curve of global sea-level rise and the climatic oscillations during the last millennium.

4 Corrélations paléoclimatiques

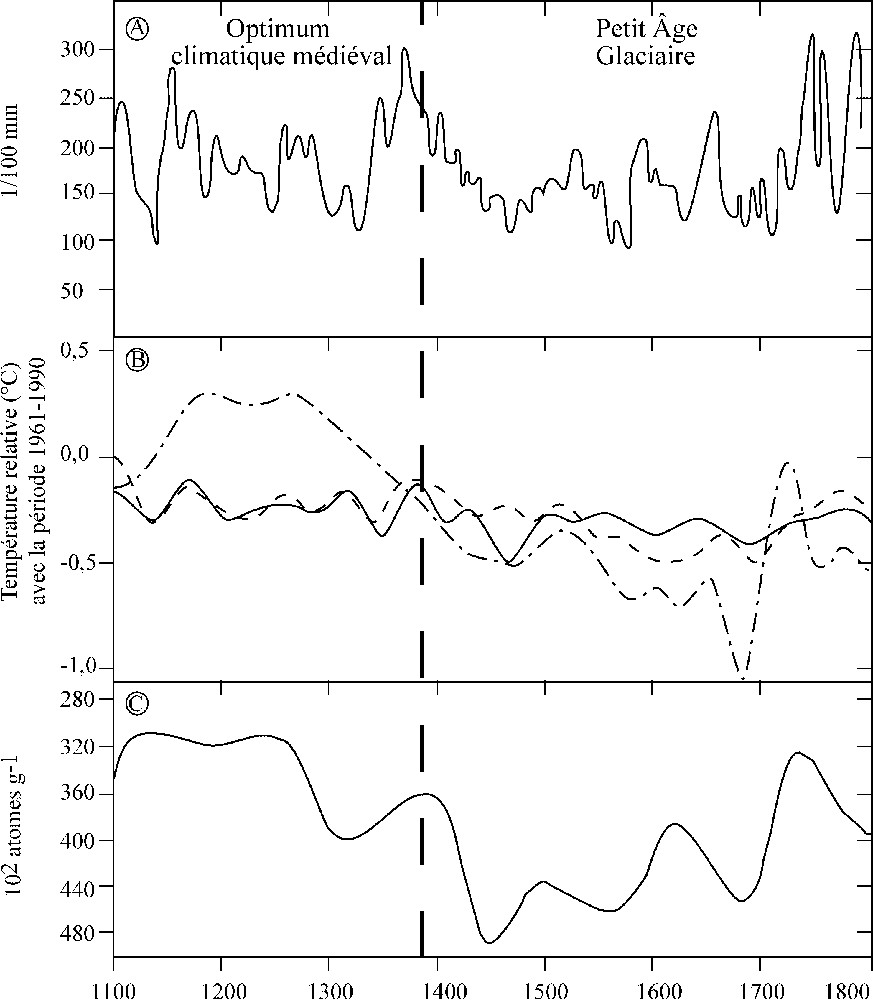

Une approche dendroclimatique a donc été entreprise sur un étalon dendrochronologique concernant le bois de chêne, pour la période 1100–1800 [13,17]. En effet, la croissance annuelle de certaines essences d'arbres, dont le chêne, est caractérisée par le développement d'un cerne. Son épaisseur est dépendante des conditions climatiques régionales saisonnières [13]. Dans l'étalon dendrochronologique considéré, le nombre moyen de cernes mesurés pour chaque année (couverture) est égal à 41, avec une distribution statistique significative. Ces échantillons sont issus du Bassin aquitain. La validité de cet étalon est confortée par son taux de signatures, dépassant 50 %. Ce taux représente le pourcentage d'années pour laquelle au moins 75 % des cernes représentant une année ont une épaisseur significative (signal annuel clair). La courbe d'évolution annuelle de l'épaisseur des cernes est donc représentative des fluctuations climatiques, dépendantes, pour l'Aquitaine, des influences océaniques atlantiques (Fig. 2). Cette courbe se corrèle avec des estimations des variations de températures moyennes dans l'hémisphère nord [22] et de l'évolution du rayonnement solaire au cours du dernier millénaire [4]. Deux phases climatiques ont été caractérisées : l'Optimum Climatique Médiéval, de 1100 vers 1400 et le Petit Âge Glaciaire de 1400 à 1900 [4,5,14,15,18,20–25]. Cette différenciation apparaît plus probante dans l'hémisphère nord, plus particulièrement en Europe et dans la zone atlantique, où les données historiques abondent [21,22]. La période d'élévation de la plate-forme portuaire à Bordeaux (XIIe siècle–fin du XIVe siècle) coïncide donc avec le développement de l'optimum climatique médiéval en Europe (Fig. 3). Celui-ci apparaît d'ampleur comparable au réchauffement contemporain (première moitié du XXe siècle) [20,22]. Ainsi, la caractérisation de l'élévation actuelle du niveau marin relatif en Europe (1 à 2 mm an−1) suggère qu'un processus similaire ait pu également se produire à la fin du Moyen Âge. Mais l'amplitude de l'exhaussement de la plate-forme portuaire médiévale à Bordeaux (0,9 m) ne pourrait avoir qu'une valeur indicative ; en effet, il a pu y avoir une certaine tolérance de la part des hommes entre l'élévation de la plate-forme portuaire et celle du niveau relatif des PHMVE à Bordeaux.

Corrélation entre l'étalon dendrochronologique, les courbes d'estimation des températures entre 1100 et 1800 (d'après Mann [22] ; Angleterre centrale d'après Lamb [16]) et la courbe du 10B de 1100 à 1800, issue des données de la calotte glaciaire du Groenland (d'après Beer et al. [3]). (A) Étalon dendrochronologique pour l'Aquitaine pour la période de 1100 à 1800. (B) Estimation des variations de température, d'après Mann [22] : ------ hémisphère nord, moyenne annuelle ; –⋅–⋅– Angleterre centrale, d'après Lamb [16] ; – – – – hémisphère nord (extratropical, été). (C) Évolution du 10Be issu de la calotte glaciaire au Groenland, d'après Beer et al. [3]. Les valeurs basses du 10Be représentent une augmentation du rayonnement solaire. Masquer

Corrélation entre l'étalon dendrochronologique, les courbes d'estimation des températures entre 1100 et 1800 (d'après Mann [22] ; Angleterre centrale d'après Lamb [16]) et la courbe du 10B de 1100 à 1800, issue des données de la calotte glaciaire ... Lire la suite

Correlation between dendrochronological standard and the curves of estimated temperature variations during 1100–1800 (from Mann [22]) and the curve of 10B over 1100–1800, as recorded in the Greenland Ice sheet (from Beer et al. [3]).

5 Conclusions

L'élévation des plates-formes portuaires bordelaises se rapporte certainement à une hausse du niveau relatif des PHMVE à la fin de l'époque médiévale (XIIe siècle–fin du XIVe siècle). Elle serait la conséquence d'une élévation du niveau marin relatif, reconnue à l'échelle européenne au cours de l'optimum climatique médiéval. La courbe globale d'élévation du niveau marin, élaborée à l'échelle millénaire (0,3 mm an−1), ne tient pas compte de fluctuations mineures. Elle tendrait donc à lisser des oscillations régionales perçues à l'échelle séculaire. La hausse du niveau marin en Europe depuis plus d'un siècle conforte ce point de vue [7]. Ainsi, l'impact du forçage anthropique sur l'élévation du niveau marin global actuel pourrait être modulé [31,35]. Loin d'ignorer les effets de celui-ci sur le climat actuel et sur les modèles de prévisions d'élévation du niveau marin durant le XXIe siècle [7,35], la transgression contemporaine constatée en Europe est compatible avec les conséquences d'un réchauffement climatique naturel postérieur au petit âge glaciaire. Finalement, il conviendrait d'étudier plus en détail les indicateurs chronologiques archéologiques très précis de l'évolution du niveau moyen des PHMVE en Europe, notamment par l'étude géoarchéologique d'anciens ports littoraux.

Acknowledgments

Les auteurs remercient M.M. Barraud, Capdeville, Dubreuilh, Feral, Geneste, Lenôtre, Régaldo-Saint Blancard et Rouzeau pour leurs remarques constructives.