Abridged English version

Among the methods used for the determination of the effective permeability of a heterogeneous medium [1,7,9,10,12,16,17], the methods called ‘direct’ by [2] or ‘non-local’ by [3,13,15] are based on flow simulations in a finite-size block. A stationary flow regime is simulated in a block Ω under pressure and flux conditions prescribed at the boundary ∂Ω, and the mean flux and the mean pressure gradient , defined by (3), are calculated. One then tries to determine the relation between these two quantities [3,14]. Nevertheless, it is well known that different boundary conditions can lead to the same value of , but to different values of , or vice versa. This creates a difficulty to define an equivalent permeability tensor which has to relate these two quantities. It was shown in [11] that under linear boundary pressure conditions, defined by (8), a unique tensor, denoted here by , exists, which relates to by (10). This tensor was shown to be symmetric and positive definite. The properties (9) and (12) were also demonstrated in this case. The relations (6) and (7) were also demonstrated in the general case by using mass conservation (2) and the equalities (5) which are a consequence of the Green formula (4).

In this paper, a new family of boundary conditions, called constant boundary flux, defined by (13), is introduced. In addition to these conditions, the pressure value must be fixed at one point of Ω for the pressure field to be completely determined. The solution of the flow problem for an incompressible fluid must satisfy (13), Darcy's law (1) and mass conservation (2).

Let us denote by and two values of and by and the solutions of flow problems with constant boundary flux (13), corresponding to these two values of . Let and be two scalars and define . The linearity of Eqs. (1), (2) and (13) implies that where , being a general scalar, and , is solution of the flow problem with constant boundary flux . The relation implies then that the mean pressure gradients of the three flow regimes verify . This shows that is a linear function of . This result can be written as (14), where the tensor only depends on the geometry of Ω and the distribution . With the methods used in [11], can be shown to be symmetric and positive definite. Therefore, its reverse, denoted , is also symmetric and positive definite. Replacing by in the expression of given by (6), and using the second relation of (5), one finds (15). Then, taking account of (14), one can write (16). is called the equivalent permeability tensor of Ω under constant boundary flux conditions.

By using (7), the mean real dissipation [6,8] in Ω can be written as the last member of (17). For constant boundary flux conditions, replacing by in this integral, and using the first relation of (6), one finds that this integral is equal to . Then, using (15) and (16), one finds (18). The equality of the mean real dissipation with the macroscopic dissipation calculated by , is, in this way, demonstrated for this family of flow regimes.

Let us now compare linear boundary pressure and constant boundary flux flow regimes to stationary flow regimes of a general type in Ω. Let be the pressure and flux fields obtained under general conditions prescribed on ∂Ω, and and be the corresponding mean flux and pressure gradient. An auxiliary flow in Ω can be defined, which has the same mean pressure gradient , but corresponds to constant boundary flux. The boundary condition is given by (19) with . According to (16), verifies , and hence . The integral defined by (20) is positive, since is positive. Using Darcy's law, and the symmetry of , can be written as (21). The second integral of (21) can be transformed by using (7). Substituting then in the transformed expression by , and using the first relation of (6), this integral can be shown to be equal to , and since and , it will be equal to . Introducing this equality in (21) and writing , one finds (22). In the case of homogeneous domains with a permeability K, the lower bound of , taken over all possible flow fields, is equal to the permeability in the gradient direction, (. By extension to heterogeneous domains, the equivalent permeability in the gradient direction can be defined as the lower bound of . Then, according to (22), this permeability is given by .

One can also define an auxiliary flow regime that has the same mean flux , but is obtained under linear boundary pressure conditions (23) where . Using the positivity of the integral (24), which can be written as (25), one can establish the inequality (26). The equivalent permeability in the flux direction can be defined, as in the previous case, as the upper bound of taken over all possible flow fields in Ω. According to (26), this permeability is given by .

Now, assume that corresponds itself to linear boundary pressure conditions, on ∂Ω, where is a unit vector. According to (9), , and using (12), the inequality (22) will lead to (27). This inequality means that gives smaller values for directional permeability than .

Analogous results have been established by Huet [4,5] for linear elastic and viscoelastic behaviour of heterogeneous materials.

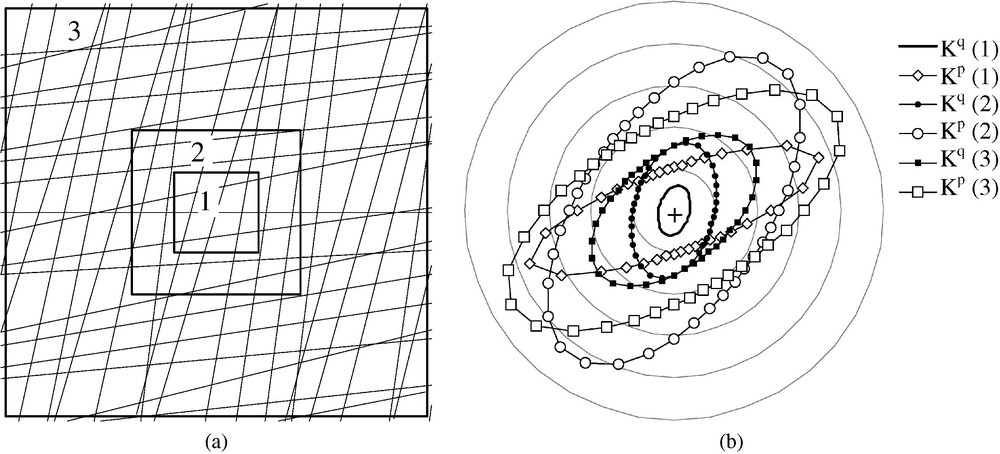

These results are illustrated in the case of 2D fracture networks (Fig. 1). Linear boundary pressure , or constant boundary flux conditions are prescribed on the fracture network, and, after resolution of the flow equations in the fracture network, and are obtained from (28). Two different values of (or ) allow us to determine (or ). These tensors, determined for three increasing size blocks (Fig. 2a) are represented by ellipses (Fig. 2b). The small and large half-diameters of the ellipses represent the principal directions and eigenvalues of the tensor. It can be noticed that the ellipse is, for each block, interior to the ellipse.

Discrétisation de la frontière du domaine fracturé.

Discretisation of the boundary of the fractured block.

Domaines fracturés de tailles croissantes (a), et ellipses représentatives des tenseurs et de ces domaines (b).

Increasing size fractured blocks (a) and representative ellipses for the corresponding and tensors (b).

If an effective permeability exists for the medium, then and must tend, with increasing block sizes, to this same limit. If, for solving engineering problems, a lower or upper estimate of the effective permeability is desired, it seems more appropriate to use respectively or .

1 Introduction

Parmi les différentes méthodes de détermination de la perméabilité effective ou équivalente des milieux hétérogènes [1,7,9,10,12,16,17], les méthodes appelées « directes » par [2] ou « non locales » par [3,13,15], passent par la simulation d'écoulements dans un domaine de taille finie. Dans ces méthodes, on impose des conditions de pression ou de flux au contour du domaine et on détermine les champs de pression et de flux s'établissant en régime stationnaire dans le domaine. On calcule ensuite la moyenne spatiale du flux, notée , et du gradient de pression, notée , et on essaie de déterminer le tenseur reliant ces deux grandeurs entre elles [3,14]. Ce tenseur représenterait la perméabilité équivalente du domaine. L'idée serait ensuite de faire croître la taille du domaine, et de voir si ce tenseur tend vers une limite pour les grandes tailles de domaine. Cette limite représenterait la perméabilité à grande échelle, ou la perméabilité effective du milieu considéré.

Mais il est bien connu que différents écoulements s'établissant dans le domaine, sous des conditions aux limites différentes, peuvent correspondre à une même valeur de , mais à des valeurs différentes de , ou vice versa. De ce fait, ces deux grandeurs ne sont pas reliées entre elles par un tenseur unique [13]. Ceci pose une vraie difficulté pour la définition d'un tenseur de perméabilité équivalente pour un domaine fini.

Pouya et Courtois [11] ont étudié les écoulements obtenus sous des conditions de pression variant linéairement sur le contour du domaine (la formule (8) ci-après). Ils ont montré que pour ces écoulements, il existe un tenseur unique reliant à , qui, de plus, est symétrique et défini positif. Ce tenseur, appelé perméabilité équivalente sous conditions de pressions linéaires au contour, permet une estimation bien définie des propriétés hydrauliques moyennes du domaine. Dans le présent travail, nous allons compléter les travaux précédents en introduisant une nouvelle famille d'écoulements s'établissant dans le domaine, sous des conditions aux limites dites de flux constant au contour. Nous étudierons quelques propriétés de ces écoulements et nous les comparerons au cas général d'écoulements stationnaires.

2 Position du problème

Un corps de perméabilité hétérogène et occupant un domaine Ω est le siège d'un écoulement de fluide incompressible sous l'effet de pressions et de flux imposés sur son contour ∂Ω. En tout point de Ω, de vecteur position , l'écoulement obéit à la loi de Darcy :

| (1) |

| (2) |

Les champs p et , solutions du problème d'écoulement, doivent vérifier ces deux équations et les conditions aux limites de flux ou de pression imposées sur ∂Ω. On définit le gradient moyen de pression et flux moyen dans le domaine Ω par les relations suivantes, dans lesquelles V représente le volume de Ω :

| (3) |

L'objectif est d'étudier les relations entre et pour un domaine donné.

Nous rappelons quelques résultats mathématiques utiles pour la suite. En utilisant la formule de Green :

| (4) |

| (5) |

À partir de ces relations et de (2), il a été démontré que et , définis par (3), peuvent se calculer à partir des valeurs au contour par les relations suivantes [9,11,12,15] :

| (6) |

| (7) |

| (8) |

| (9) |

| (10) |

| (11) |

Il a été démontré [11,12] que, sous les conditions aux limites (8), il y a égalité entre cette dissipation et la dissipation macroscopique calculée par :

| (12) |

3 Conditions de flux constant au contour

Les conditions de flux constant au contour correspondent à un flux imposé au contour ∂Ω vérifiant :

| (13) |

Le champ de pression correspondant à cet écoulement est défini à une constante près. Cette constante est déterminée en fixant la valeur de la pression en un point de Ω. Mais le champ de gradient , et donc sa moyenne , sont indépendants de cette constante, et ne dépendent que de (pour un domaine Ω et une distribution fixés).

Considérons maintenant deux vecteurs et et les deux écoulements s'établissant dans Ω sous les conditions de flux et imposés au contour – formule (13) – et la valeur de la pression fixée en un point. Notons respectivement et les champs de pression et de flux de ces écoulements. Chacun de ces champs vérifie la loi de Darcy (1), la conservation de la masse (2), et la condition aux limites (13) avec le correspondant. Notons où et sont deux constantes quelconques, et étudions le problème d'écoulement dans Ω sous les conditions aux limites (13) où on prendrait , et en fixant la valeur de la pression en un point. Du fait de la linéarité des équations (1), (2) et (13), on vérifie aisément que le champ avec et , étant une constante quelconque, est bien solution de ce problème. La constante permet de fixer la valeur de la pression au point donné de Ω. Notons maintenant , et les gradients moyens de pression des trois écoulements. La relation implique . Comme en partant de , on aboutit à , on déduit que est une fonction linéaire de , ce qui s'écrit sous la forme :

| (14) |

Le tenseur ne dépend que de la géométrie de Ω et de la distribution dans Ω.

Par ailleurs, pour les écoulements vérifiant les conditions aux limites (13), en partant de l'expression de donnée par (6), en remplaçant par , et en utilisant la seconde relation de (5), on trouve :

| (15) |

En notant l'inverse de , les relations (14) et (15) conduisent à :

| (16) |

On peut montrer, par les mêmes méthodes utilisées dans [11] pour (ici noté ), que est symétrique et défini positif. Donc son inverse l'est aussi.

Par ailleurs, (7) permet d'écrire la dissipation moyenne réelle (11) sous la forme :

| (17) |

| (18) |

On trouve ainsi que, pour ces écoulements, il y a égalité entre la dissipation moyenne réelle et la dissipation macroscopique calculée par .

4 Comparaison des écoulements

Nous avons introduit deux types de conditions aux limites imposées au contour du domaine, permettant de calculer deux tenseurs différents de perméabilité équivalente, et . Nous allons maintenant les comparer aux grandeurs calculées pour un écoulement de type général.

Considérons le cas d'un écoulement général dans le domaine Ω sous l'effet de conditions aux limites quelconques imposées au contour. Notons les champs de pression et de flux de cet écoulement, et et les moyennes respectivement du gradient de pression et du flux de cet écoulement données par (3).

Considérons maintenant un écoulement dans Ω ayant le même gradient de pression , mais sous des conditions de flux constant au contour : le flux moyen sera , a priori différent de . Les conditions aux limites de cet écoulement sont :

| (19) |

| (20) |

| (21) |

En appliquant (7) à la seconde intégrale de (21), en remplaçant sur la frontière par , et en utilisant la première relation de (6), on trouve que cette intégrale est égale à , ou encore, puisque et , qu'elle est égale à . En reportant dans (21) et écrivant , on trouve :

| (22) |

Pour un domaine homogène de perméabilité K, l'inégalité (22) s'écrit , l'égalité étant atteinte pour les écoulements uniformes ( et constants) dans Ω. Remarquons que ceci permet de définir, dans le cas de Ω homogène, la perméabilité dans la direction du gradient comme étant la borne inférieure de prise sur tous les écoulements possibles. On peut alors, par extension au cas des domaines Ω hétérogènes, définir la perméabilité équivalente dans la direction du gradient comme étant la borne inférieure de prise sur tous les écoulements possibles sur Ω. L'inégalité (22) indique alors que cette grandeur est donnée par le tenseur du domaine. Cette borne est atteinte par les écoulements à flux constant au contour – équation (18).

Considérons maintenant un autre écoulement dans Ω ayant le même gradient de pression , mais sous des conditions de pression linéaire au contour : le gradient moyen de pression sera , a priori différent de . Les conditions aux limites de cet écoulement s'écrivent :

| (23) |

Définissons l'intégrale suivante :

| (24) |

| (25) |

| (26) |

Dans le même esprit que ci-dessus, on peut définir, pour un domaine hétérogène Ω, la perméabilité équivalente dans la direction du flux comme étant la borne supérieure des valeurs de prise sur tous les écoulements possibles dans Ω. Dans ce cas, l'inégalité (26) indiquerait que cette perméabilité peut être calculée par le tenseur . Cette borne est atteinte par les écoulements à pression linéaire au contour.

Supposons maintenant que l'écoulement dont nous sommes partis soit lui-même à pression linéaire au contour, avec sur ∂Ω. On trouve alors (relation (9)), et d'après (12) on a . L'inégalité (22) s'écrit dans ce cas :

| (27) |

Si on suppose unitaire, est la perméabilité dans la direction . D'après l'inégalité (27), conduit à des valeurs de perméabilité directionnelle plus grandes que .

Des résultats analogues à (9), (10), (12), (15), (16), (18), (22), (26) et (27), et sur certains points plus larges, ont été démontrés par Huet [4,5] pour les comportements élastique et viscoélastique des matériaux hétérogènes.

5 Illustration sur des milieux fracturés bidimensionnels

Pour un point numéroté κ d'intersection des fractures avec le contour du domaine, on note et respectivement le vecteur position, la normale unitaire sortante et l'élément de longueur associé à ce point sur le contour (Fig. 1). On note la pression et le flux sortant de la fracture. Le débit sortant du domaine à travers le segment , équivalent de dans la configuration continue, se confond ici avec le débit sortant de la fracture au point κ. Les relations (6) deviennent :

| (28) |

Pour simuler un écoulement à pression linéaire au contour, on impose , on résout le système d'équations d'écoulements dans le réseau de fractures pour calculer les , et on en déduit par (28).

Pour simuler un écoulement à flux constant au contour, on impose au réseau de fractures. Cette condition ne peut être appliquée que si le réseau de fractures est entièrement connecté ; sinon, elle peut être incompatible avec la conservation de la masse dans certaines parties du réseau. On fixe aussi la pression en un point κ, et on résout le système d'équations d'écoulement dans les fractures pour en déduire les . On calcule alors par (28). Il peut paraître numériquement plus simple de partir d'une distribution de valeurs de et de calculer les en résolvant le système d'équations d'écoulement dans les fractures. En comparant alors les obtenus aux valeurs attendues de , on peut apporter de petites modifications tendant à diminuer l'écart . On peut, de cette façon, par itérations successives, tendre vers une distribution de valeurs de produisant un écoulement à flux constant au contour, c'est-à-dire vérifiant sur le contour. Nous avons suivi cette méthode.

En prenant deux directions différentes de (ou ), on construit (ou ).

Nous avons calculé ces tenseurs pour trois domaines carrés de tailles croissantes (Fig. 2a). On représente graphiquement chacun des tenseurs ou de ces domaines par une ellipse dont les diamètres principaux représentent les directions propres du tenseur et ses demi-diamètres, les valeurs propres correspondantes (Fig. 2b). On remarque que, comme prévu, l'ellipse est toujours intérieure à .

6 Discussions

La différence entre les deux ellipses diminue dans l'exemple ci-dessus quand la taille du domaine croît, mais ceci n'est pas une propriété générale. Si une perméabilité à grande échelle existe pour le milieu fracturé, les deux tenseurs et doivent tendre, pour des tailles croissantes de domaine, vers une limite commune représentant cette perméabilité. La différence entre ces deux tenseurs permet d'estimer si le domaine considéré est suffisamment grand pour constituer un volume élémentaire représentatif. Elle donne aussi une idée de la variabilité des valeurs de perméabilité directionnelle que l'on peut calculer sur un domaine de taille finie. Dans certains cas d'application aux problèmes de l'ingénieur (par exemple le calcul du débit d'exhaure maximum susceptible d'arriver dans un tunnel), on cherche à estimer des perméabilités maximums du massif fracturé. L'utilisation de paraît plus adaptée à ces cas, sans toutefois garantir de donner des majorants absolus de la perméabilité effective. Dans d'autres cas (pétroliers, géothermie), on cherche à estimer une perméabilité minimum ; l'utilisation de paraîtrait alors plus adaptée.