Abridged English version

One month after the Chernobyl accident, a first evaluation of the disaster has been presented by R. Latarjet to the French Academy of Sciences. Among the conclusions was that in most western European countries, countermeasures were not justified with regard to the weakness of the local fall out. Sixteen years later, in face with contradictory declarations. The authors, biophysicists, specialists of nuclear medicine and radiation protection, identify the origin of the major part of this data, at the time, as the French Radiation Protection Service (SCPRI), a medical unit of the National Institute of Health and Medical Research (INSERM), under the authority of the Research, Health and Labour Ministries. They describe the means early developed by this service to monitor the fallout of the 1958–1966 nuclear atmospheric military tests, more important and durable than the Chernobyl one, and the corresponding acquired experience, recognized by the WHO. In April 1986, the large and permanent existing sampling net was trained and operational, permitting a precise follow up of the radioactive atmospheric masses movements, the surface depositions, the contamination of rain, milk, animal thyroids, food chain, water, etc., including the long-distance commercial airline crafts survey. Following Chernobyl explosion, the detailed spectrometry of the atmosphere at high altitude over Central Europe was given to the Authorities and the Media, and published as early as 29 April 1986. Until 30 April, the French territory remained protected by an anticyclone that moved out in the morning. The first increase of the air activity on the territory was recorded at the Nice airport on April 30 at 6 pm. The major part of the radioactive air masses was evacuated after about 36 h by a west wind on 2 May afternoon. The spectrometry was largely dominated by the tellures and iodines of short periods. The 137- and 134-caesium represented only 4% of the atmospheric activity. During this 36 h, in the East of the territory (first in the Northeast), the natural irradiation was only doubled by the artificial one, giving transiently 0.30 μGy h−1 and delivering a committed dose of 15 μSv for the first year (from May 1986 to May 1987). The internal exposition by inhalation did not exceed 10 μSv. In the frame of the WHO International Reference Centre under the responsibility of the SCPRI, and the daily cooperation with many competent specialists of Great Britain (Sir E. Pochin, MRC), Sweden, SSR, Switzerland, Germany, Spain, Hungary, the WHO Headquarter (Profs. E. Komarov and P. Waight), Profs. M. Tubiana, from the Cancer Institute, and H. Jammet, from the Curie Institute, in Paris, it has been established that, taking in account the briefness of the passage of the radioactivity and the weak recorded levels, no other countermeasure than the application of the specific European directive for the survey of importations from eastern countries was necessary. Effectively, the hundreds of human spectrometric examinations conducted by SCPRI, Nuclear Medicine services in civilian and military hospitals, etc. have never recorded a thyroid 131-iodine fixation exceeding the detection limit. As for the long persistence of 137-caesium, essentially at altitude-located spots, there is in reality no matter of health problem, in particular if we compare this residual caesium activity with the permanence of the natural radioactive background, especially the one coming from 210-polonium. The authors confirm the well-founded conclusions of the report of R. Latarjet. They underline the necessity of clear information of the populations in such nuclear emergencies, taking as a model the Swedish organization, which, in the frame of the National Radiation Protection Institution, has given this fundamental responsibility to a medical staff specialized in radiotoxicology, radiopathology, and nuclear medicine.

Abréviations

BNM : Bureau national de métrologie.

OMS : Organisation mondiale de la santé.

CIPR : Commission internationale de protection contre les radiations.

UNSCEAR : Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des radiations atomiques.

IAEA (AIEA) : Agence internationale de l'énergie atomique.

Euratom : Agence européenne de l'énergie atomique.

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Iramir : Institut de recherche et applications médicales des isotopes radioactifs, faculté de médecine de Marseille.

DDASS : Directions départementales de l'action sanitaire et sociale.

CEA : Commissariat à l'énergie atomique.

IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire (CEA)

DGCCRF : Direction générale du contrôle de la consommation, répression des fraudes, ministère des Finances.

LCHA : Laboratoire central d'hygiène alimentaire, services vétérinaires, ministère de l'Agriculture.

Onic : Office national interprofessionnel des céréales.

AERE : Atomic Energy Research Establishment, Harwell, UKAEA (GB).

RBMK : Réacteur de grande puissance à canaux.

1 Introduction

Le 2 juin 1986, un mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, Raymond Latarjet présentait à l'Académie des sciences, en séance publique, une note résumant les points essentiels et les conclusions majeures de l'exposé qu'il avait présenté le 26 mai. L'Académie a décidé que cette note, qui a reçu son plein assentiment, serait exceptionnellement publiée en tête du prochain fascicule de chacune des séries scientifiques des Comptes rendus [1]. Cette note concluait notamment que, dans de nombreux pays européens, la pollution radioactive avait été très faible, et que certaines des contre-mesures ne s'imposaient pas.

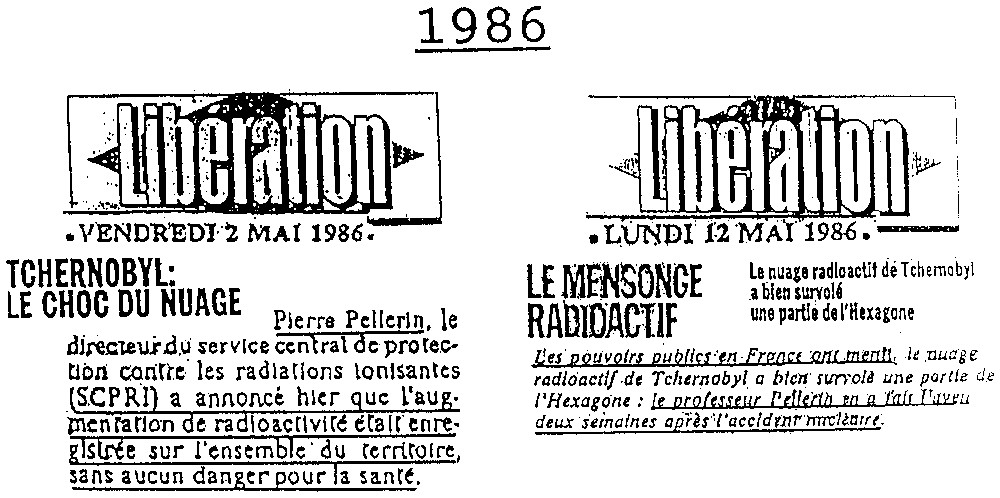

Les déclarations contradictoires de médias, au cours des dix premiers jours de mai 1986 (Fig. 1), régulièrement reprises à chaque anniversaire, continuent, seize ans après, d'entretenir dans le public un doute quant à la portée sanitaire exacte, en France, de cet accident soviétique.

Déclarations contradictoires des médias, au cours des dix premiers jours de mai 1986, régulièrement reprises à chaque anniversaire: un exemple parmi d'autres.

Il est apparu utile de retrouver et d'analyser les données métrologiques extemporanées collectées par les services chargés de la surveillance en 1986, qui ont permis d'évaluer les risques et de prendre, sans délai, des décisions.

2 La source des données

L'essentiel des données qui permettent de juger et d'évaluer la contamination radioactive du territoire français en 1986 se trouve dans les fascicules mensuels des mesures et les publications du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) [2], unité médicale de l'Inserm∗ chargée par les textes réglementaires [66], dès 1956, de la radioprotection sous l'égide des ministères de la Santé, du Travail, et de la Recherche. En 35 ans (1959–1994), ce service a publié près de deux millions de résultats de mesures en fascicules mensuels diffusés régulièrement six semaines au plus tard après la dernière mesure. Tirés à 800 exemplaires, ils étaient distribués, notamment, aux instituts, administrations, préfectures concernés, ainsi qu'à l'Inserm∗, au CEA∗ (IPSN∗), à l'OMS∗, à l'UNSCEAR∗, à l'Euratom∗, qui en ont périodiquement repris des extraits dans leurs annales, rapports ou monographies scientifiques. Les autorités sanitaires de plusieurs pays étrangers en étaient destinataires. La série complète de ces fascicules mensuels est déposée à la Bibliothèque Nationale [3,15]. Pour la décennie 1980, il y a lieu d'y ajouter l'ensemble des résultats annuels des autres organismes qualifiés en France, notamment la DGCCRF∗, le LCHA∗, le CEA (IPSN), EDF. Le total de leurs résultats représentait environ 10 % de ceux du SCPRI [5]. Nous mentionnerons également les données provenant de différents services de médecine nucléaire de centres hospitalo-universitaires.

3 Moyens. Réseaux de prélèvement

Nous résumons ici ceux de la surveillance des retombées radioactives sur le territoire. Le détail en a été donné dans différentes monographies et publications du SCPRI. Dès les années 1950, il se dote des moyens nécessaires pour effectuer les missions qui lui ont été fixées par la loi et une réglementation précises [2], puis il doit suivre les retombées radioactives mondiales des expériences nucléaires militaires [71]. Au Vésinet (Yvelines), il regroupe 120 personnes, médecins, biologistes, ingénieurs, techniciens, spécialisés en radiotoxicologie, radiochimie, radiophysique, métrologie. En étroite coopération avec le Bureau international des poids et mesures de Sèvres [83,85], et le BNM∗ [69,70], il conçoit et met en œuvre d'importants moyens propres : laboratoires, ateliers et installations, très tôt informatisés, de radiochimie analytique, de radiospectrométrie, de comptage à très faible bruit de fond, de préparation d'étalons, de séparation fine des produits de fission, des transuraniens, ainsi qu'un laboratoire agréé d'analyses médicales. Il dispose progressivement de divisions régionales à Strasbourg, Bordeaux, Nancy, Lyon, Avignon, Angers et correspond régulièrement, dès l'origine, avec l'Iramir∗ de Marseille [4]. À partir de 1961, il organise et assure, jusqu'en 1994, la surveillance générale permanente de l'environnement sur l'ensemble du territoire, notamment de l'atmosphère à haute altitude par ses filtres sur les avions long-courriers [6,7], du régime alimentaire des lycéens de huit établissements tests [8] qu'il suit par anthropogammamétrie [9] ; de la production céréalière, avec l'Onic∗ [10], des thyroı̈des de bovins, etc. Différents échantillons (poussières, pluie, eau potable, rivières, eaux de mer, terre, herbe, laits fermiers et départementaux, os d'herbivores, etc.) sont quotidiennement collectés à 10 h TU dans 30 stations de référence réparties sur le territoire, et en 95 points de prélèvement gérés réglementairement pour lui par les préfectures (DDASS∗) [11]. Ces stations, plus de 150 avec celles d'Outre-mer, sont équipées des matériels conçus, construits et maintenus par les ateliers du Vésinet. Les prélèvements sont expédiés à ses laboratoires le jour même, si nécessaire par des moyens d'urgence. Techniciens et préleveurs appliquent les procédures réglementaires du SCPRI [66,78,83,85]. 1500 dosimètres d'ambiance, régulièrement relevés, sont installés sur tout le territoire (préfectures, mairies, gendarmeries, services d'incendie, centrales nucléaires). En 1964, la Protection civile confie au SCPRI son réseau de veille Landis et Gyr (L&G) d'enregistrement continu, sur filtres déroulants, de la radioactivité atmosphérique instantanée, et différée à trois jours (après décroissance de l'activité naturelle). Les appareils L&G sont implantés dans les stations météorologiques d'aéroports. Toute anomalie est immédiatement signalée par téléphone au Vésinet.

En 1986, à la veille de l'accident de Tchernobyl, tous ces moyens étaient, de longue date, en service continu, rodés, fiables, maintenus et progressivement perfectionnés au cours des 25 années précédentes [12].

4 L'expérience acquise avant 1986

L'évaluation scientifique de l'accident de Tchernobyl n'est possible qu'à la condition de prendre en compte les caractéristiques déterminantes de la retombée radioactive mondiale des expériences atmosphériques conduites à des fins militaires (1954–1966) [71]. Cette dernière, beaucoup plus importante, avait alors déposé, sur tout l'hémisphère nord, une activité surfacique durable [4,13,16,18,24,84].

4.1 Termes sources des essais atmosphériques

De 1954 à 1966, plus de 190 mégatonnes d'énergie de fission dispersent dans l'hémisphère boréal une activité totale, aux temps zéro de chacun des tirs, de l'ordre de 1000 exabecquerels (1000 EBq = 27 milliards de Curies) [13], dont 700 exabecquerels (19 milliards de Curies) totalisés pour le seul iode 131 (période : 8 jours, 150 kg). Après 6 mois, l'activité de chacun des tirs successifs était réduite d'un facteur voisin de cinq. Le total de ces activités résiduelles, échelonnées dans le temps de 1954 à 1966, est déterminant pour l'hygiène publique. Il est de l'ordre de 200 EBq (5,4×109 Ci).

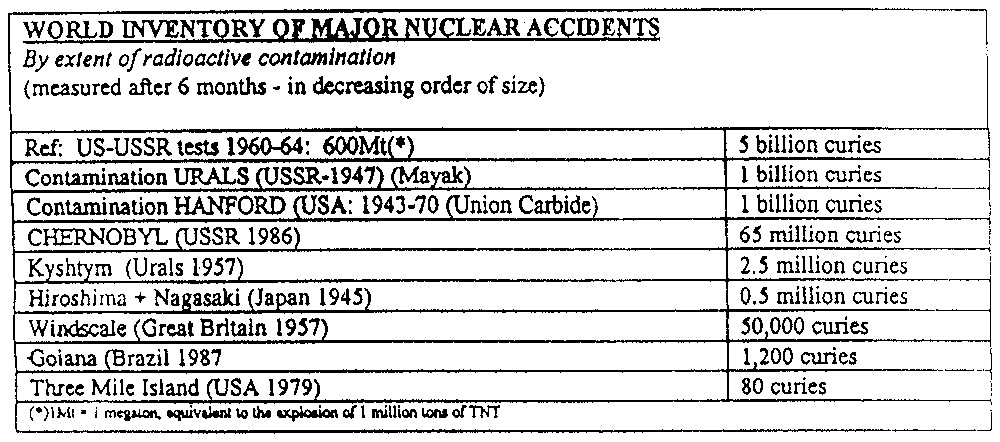

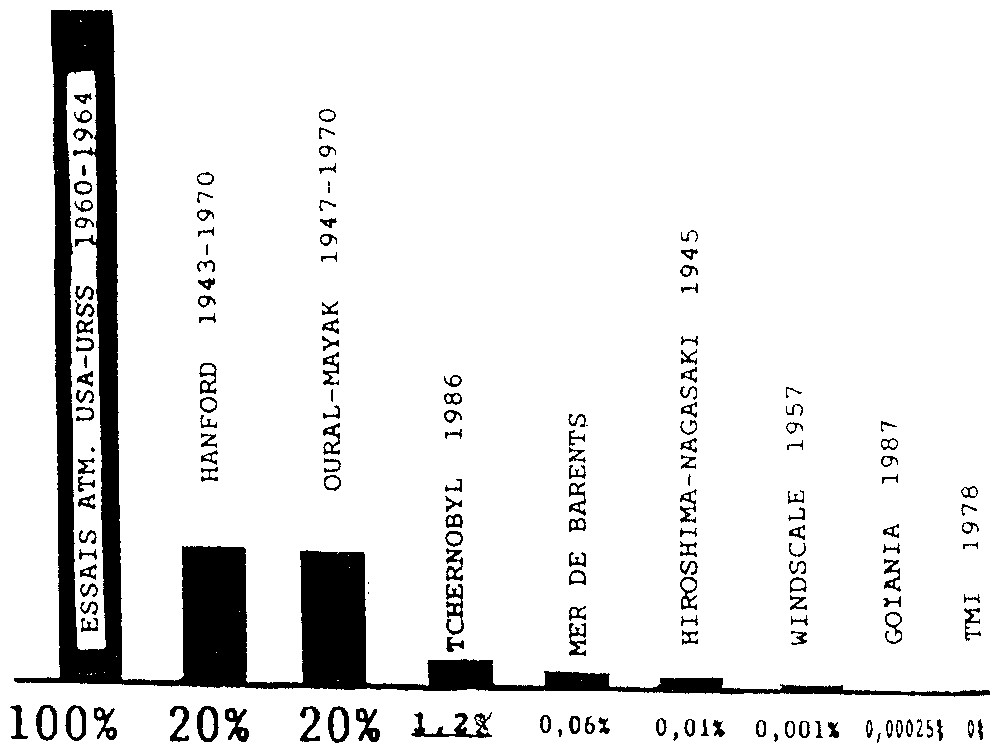

Si l'on compare, aux temps zéro (comme après six mois de décroissance pour les longues périodes), les radioactivités totales libérées respectivement par les expériences militaires et par l'explosion de classe civile de Tchernobyl (Fig. 2) (voir § 5 ci-après), les premières sont, selon les nuclides considérés, de 12 fois (pour le césium 137) à 400 fois (pour l'iode 131) plus importantes que les secondes.

Comparaison, après six mois de décroissance, des radioactivités totales de longues périodes libérées dans l'hémisphère boréal depuis 1945, respectivement par les expériences militaires et par l'explosion de classe civile de Tchernobyl en 1986, les principales autres contaminations majeures n'étant données qu'à titre indicatif.

Au-delà des années 1970, il ne subsistait plus, dans l'hémisphère nord, au niveau du sol, que les radionucléides de longues périodes, au total environ 2,5 EBq (70×106 Ci, Fig. 3) :

- – strontium 90 (période 28 ans, 280 kg), 1,5 Ebq (40×106 Ci) ;

- – césium 137 (période 30 ans, 310 kg), 1 EBq (27×106 Ci) ;

- – plutonium 239 (période 28 000 ans, 2,8 tonnes) : 6,5 PBq (175 000 Ci) ;

- – césium 134 (période 2 ans, <25 g) : moins de 1 PBq (27 000 Ci).

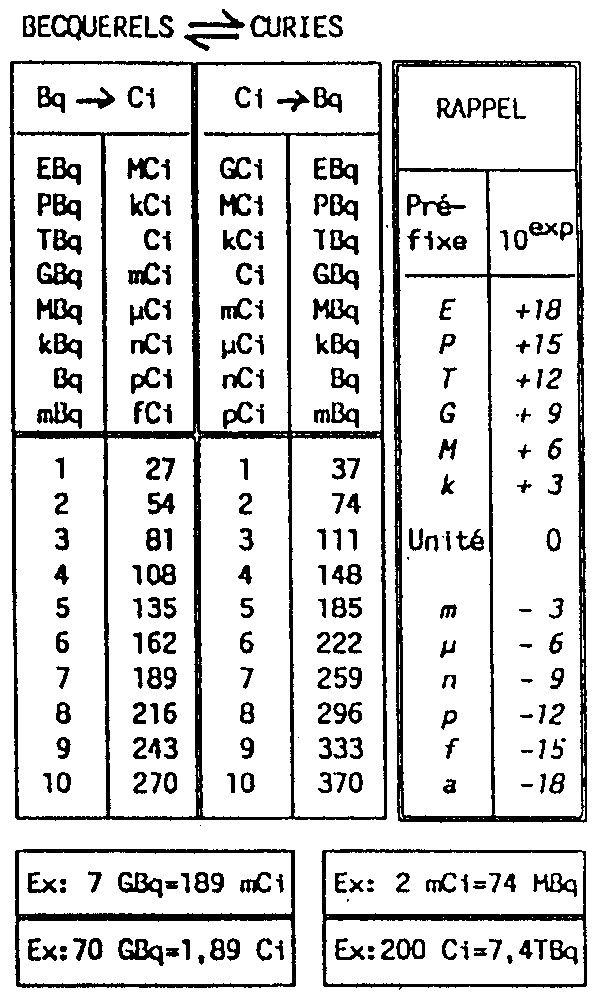

Table de conversion du SCPRI. Nota: les unités traditionnelles restant d'usage courant en de nombreux pays, notamment les États-Unis et la Russie, Euratom admet 15% de tolérance dans la conversion Ci → Bq et inversement.

4.2 Retombées majeures (1961–1964)

Le 13 septembre 1961 (Fig. 4), la radioactivité de l'air en France s'élève brusquement (elle se maintiendra, trois années durant, pour les éléments de longues périodes, en moyenne à plus de 100 mBq m−3 jusqu'en 1964). Les expériences militaires dans l'atmosphère s'intensifiant, le SCPRI analyse progressivement jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de prélèvements annuels de toutes natures (voir § 3 ci-dessus). Ses fascicules mensuels [3] et ses monographies Inserm, notamment nos 98 [14], 99 [15], 115 [16], rendent compte, et font périodiquement la synthèse, de cette surveillance systématique. Tous les filtres quotidiens d'air sont, dès leur arrivée, passés en spectrométrie [17] et autoradiographiés pour y détecter particules « chaudes », produits de fission, plutonium [14,15], puis régulièrement transmis au CEA–DAM. Dès 1963, le Service central souligne les influences déterminantes des pluies et de l'altitude sur l'intensité des retombées et les dépôts surfaciques [16]. Dans la région PACA, l'Iramir fait les mêmes observations [18].

Radioactivité β totale moyenne mensuelle des poussières atmosphériques au niveau du sol (5 Bq m−3) à la station de référence du Vésinet de 1962 à 1981. Les flèches indiquent les dates des principaux essais nucléaires atmosphériques dans l'hémisphère nord. (J.P. Moroni et al.).

4.3 La surveillance sanitaire

Le SCPRI surveille, en permanence, à la fois la radioactivité de l'alimentation, et la charge corporelle des personnes par analyses radiochimiques des urines et par anthropogammamétrie [20,21]. Indicateur précoce essentiel, l'iode 131 dans les thyroı̈des de bovins atteint durablement 350 mBq g−1 (700 mBq g−1 dans les Vosges en 1962) [3,16]. En Lorraine, à 500 m d'altitude, le césium 137 atteint 4500 Bq m−2. Le césium 134 n'est qu'à l'état de traces, parce que les armes en produisent très peu [13,71].

La préoccupation sanitaire majeure concerne le strontium 90 (période : 28 ans) [25], présent dans le lait et les aliments. En 1966, le strontium 90 est à 3000 Bq m−2 à Méaudre (Isère, altitude 1050 m) et sa concentration croı̂t dans les végétaux, le lait, les os d'herbivores, les pièces anatomiques [16,19]. La contamination du milieu s'exprime en unités Sunshine, c'est-à-dire en becquerels de 90Sr par gramme de calcium stable (en 1967, ses mesures permettent au SCPRI d'établir l'ordre de grandeur des coefficients de réduction des transferts du strontium 90 à 1/10 pour le passage de l'herbe au lait, puis à 1/10 pour celui du lait au tissu osseux du consommateur [16]).

Le Traité partiel d'interdiction des expériences militaires atmosphériques est signé en 1963. Elles ont cessé : en 1963 pour les USA–URSS et la Grande-Bretagne, en 1976 pour la France (hémisphère sud). L'Inde, la Chine et le Pakistan les poursuivent à faible rythme.

Mais le retour progressif vers le niveau antérieur de la radioactivité de l'hémisphère nord ne s'amorce qu'en 1966 (Fig. 4) : en 1984, entre autres, les services de contrôle allemands notent encore couramment en forêt plus de 500 Bq de césium 137 par kg de châtaignes, glands, baies, etc. [76], à l'origine de la radioactivité persistante relativement élevée mesurée sur la viande du gibier de l'époque.

4.4 Le Centre international OMS pour la radioactivité. L'expérience des situations d'urgence

En 1969, l'OMS, au vu de l'expérience acquise, désigne le SCPRI comme son Centre international de référence (IRC–OMS) [83] pour coordonner et intercomparer plus de 30 laboratoires de radioprotection au plan mondial [63,64]. En 1979, l'US National Bureau of Standards le reconnaı̂t également comme référence pour les étalons de très faible activité [83]. En matière d'urgences, il a, notamment, assuré l'intervention lors de l'accident d'irradiation survenu à Casablanca en juin et juillet 1984 (huit décès) [22], le suivi sanitaire du naufrage du Montlouis et de la récupération de son chargement radioactif (Ostende, août–octobre 1984) [22], l'incendie du silo de La Hague (césium 137) en février 1981. Quant à l'accident de Windscale [23], premier accident nucléaire survenu en Europe occidentale (octobre 1957), le SCPRI a été spécialement informé : son directeur se trouvait alors à Harwell (AERE∗) en Grande-Bretagne. Et, depuis 1959, il a participé régulièrement aux travaux de la CIPR et de l'UNSCEAR.

En 1986, à la veille de Tchernobyl, il ne subsiste dans l'air que des traces [24,43] de nucléides artificiels à vies longues : strontium 90, césium 137, plutonium 239. Mais dans les sols, notamment en altitude [24], les taux de césium 137 persistent toujours jusqu'à plusieurs kBq m−2, adsorbés de façons variables entre la surface et 50 cm de profondeur, en fonction notamment de la composition des sols (argiles, matières organiques..), des pluies, de la couverture forestière ou des pratiques agricoles [26,84,91] (le strontium est chimiquement plus mobile que le césium [25,26,54]).

5 Retombées de l'accident de Tchernobyl en France

5.1 26 avril 1986, l'alerte

Prévenu par le SKI suédois [53] le lundi 28 à 13 h de l'explosion du bloc 4, le SCPRI est en alerte permanente. Il relève les premiers spectres positifs sur ses filtres d'avions des lignes d'Europe centrale et du Nord, et les communique aux agences de presse, qui les publient le 29 avril [79,92]. Jusqu'au 30 avril, les prévisions diffusées par la Météorologie nationale sont d'abord favorables, car un anticyclone couvre la France. Il s'efface le 30, d'où un court épisode de vent d'est. L'aéroport de Nice, première des cinq stations de veille Landis et Gyr (L&G), signale par téléphone au Vésinet l'élévation de la radioactivité atmosphérique le 30 à 18 h, une heure après Monaco [27]. Le Service central avertit par télex ses autorités et les agences de presse [72], qui (le 1er mai étant férié) ne la publieront que le vendredi 2 mai [80] (Fig. 1). La station L&G du VESINET enregistre elle-même le début de l'élévation le 1er mai à 02 h (comme l'Iramir à Marseille, au cours de la même nuit), puis successivement celles de Tours à 05 h, Cherbourg le 2 mai à 01 h et Lille seulement à 23 h.

Les appareils L&G donnent l'activité totale instantanée des poussières atmosphériques et, par déduction de l'activité naturelle connue, permettent une estimation immédiate convenable de l'activité artificielle : il résulte de ces mesures qu'en aucun point du territoire, l'activité artificielle ne peut avoir atteint le triple du niveau naturel. Une première estimation théorique, faite suivant les abaques de Doury [30], fondées sur les modèles de diffusion universellement adoptés, montre qu'à 2000 km du lieu de l'accident, l'activité source ( « terme source », TS), en admettant une trajectoire du rejet total atmosphérique constante vers l'ouest, se trouve, au point de mesure, réduite d'un facteur d'au moins 50 000. De l'hypothèse volontairement très pessimiste d'un TS de 100 EBq (3×109 Ci), il est déduit une activité surfacique théorique uniforme sur toute la France de l'ordre de 5000 Bq m−2. Par la suite, le TS réel de l'accident de Tchernobyl sera établi [31] à 10 exabecquerels, 10 % du TS théorique de l'estimation du Service central, dont 35 % vers l'Europe de l'Ouest (voir § 5.3).

Les mêmes stations L&G enregistreront la baisse de la radioactivité atmosphérique dans la soirée du 2 mai, celle de Nice 48 h plus tard, comme l'Iramir à Marseille. Trente-six heures après le début de l'élévation, la majeure partie de cette radioactivité aura quitté 90 % du territoire français. En région PACA–Corse, elle persistera une semaine environ [74]. Le 15 mai, dans tout le pays, l'activité artificielle dans l'air ne subsiste plus qu'à l'état de traces [28].

Pour la seule période du 29 avril au 31 mai, plus de 5000 analyses supplémentaires de prélèvements de toutes natures, et autoradiographies, sont effectuées par le Service central [28] qui, quotidiennement [72,73,79,92], diffuse un communiqué, reçoit les mesures réglementaires de 15 sites EDF, et échange ses résultats avec ceux du CEA [86] sur ses propres stations (Orsay, Saclay, Verdun, Grenoble, Marcoule, Cadarache [29,89]).

5.2 Terme source réellement dispersé

Au temps zéro, l'explosion, puis surtout l'incendie du bloc 4 de Tchernobyl, ont dispersé une activité totale, TS de l'accident, de l'ordre de 10 EBq (environ 300×106 Ci), dont [31] :

- – xénon 133 (période 5,7 j, 1 kg), 6,5 EBq (180×106 Ci) ;

- – iode 131 (période 8 j, 400 g), 1,8 EBq (48×106 Ci) ;

- – tellure 132 (période 78 h, 100 g), 1,2 EBq (31×106 Ci) ;

- – césium 137 (période 30 ans, 25 kg), 86 PBq (2,3×106 Ci) ;

- – césium 134 (période 2,2 ans, 1,2 kg), 54 PBq (1,5×106 Ci) ;

- – strontium 90 (période 28 ans, 2 kg), 10 PBq (270 000 Ci) ;

- – plutonium 239 (période 24 300 ans, 13 kg), 30 TBq (810 Ci).

Après six mois, l'activité durable totale dispersée hors de la zone d'exclusion, de 30 km de rayon, se réduira à environ 140 PBq (4×106 Ci, essentiellement les césiums 137 et 134 précités, 14 % du césium des essais atmosphériques).

5.3 Directions successives des panaches. Causes de l'évolution de l'incendie

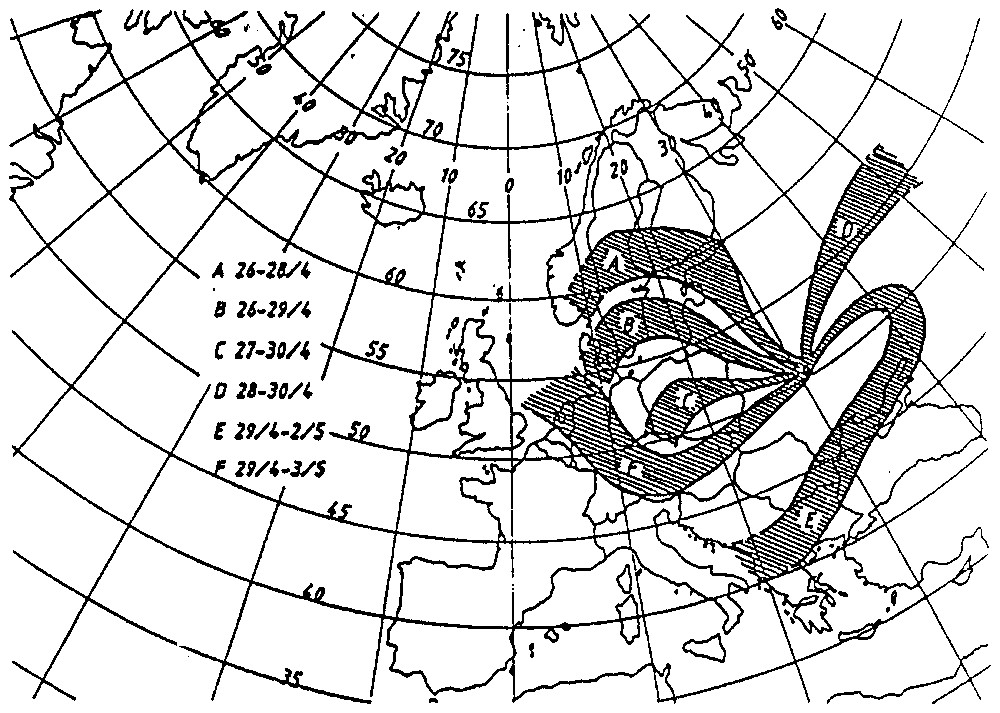

La dispersion se répartit inégalement du 26 avril au 6 mai sur trois périodes de trois jours : successivement environ 35, 20 et 45 % [24], chacune sous un vent différent [32–34,91] (Fig. 5). L'Europe de l'Ouest n'a pratiquement été atteinte que par la première. La moitié environ du rejet se déposera sur l'Arctique, la Sibérie et au-delà. Le 6 mai à Tchernobyl, brusquement en moins de 20 min, l'émission tombe au 1/50, puis à quelques curies par jour. Ce n'est qu'en 1988 que les ingénieurs russes de l'Institut Kurtchatov, par des forages horizontaux au travers du bloc 4, établiront que le fond du réacteur avait cédé d'un coup le 6 mai 1986. La quasi-totalité du combustible, fondu en lave très fluide, s'était écoulée en quelques minutes, puis définitivement solidifiée dans la piscine de suppression de pression, heureusement vidée, située 20 m plus bas en infrastructure [35,42].

Dispersion de la radioactivité entre les 26 et 29 avril 1986 après l'accident de Tchernobyl (document de l'Institut royal météorologique de Belgique).

5.4 Du 1er au 5 mai : mesures initiales et évaluation sanitaire immédiate

En France, les premières mesures positives, après celles du réseau L&G, sont relevées le matin du 1er mai sur les aspirateurs à filtres fixes au charbon et les pièges à surface gommée de la station du Vésinet, et sur tout le réseau. Les 1er et 2 mai, les nucléides de courtes périodes, iodes (45 %), tellures (35 %) etc., dominent largement la spectrométrie de tous les prélèvements atmosphériques. Durant 36 heures, l'irradiation externe qui en résulte pose une question immédiate pour la santé publique [25] (l'activité des césiums leur est très inférieure : 4 %). Les valeurs relativement les plus élevées, exprimées en becquerels par mètre cube d'air à 1 m du sol sont relevées dans le Nord-Est et dans l'Est de la France [28] : Vosges (25 Bq m−3), Ardennes et Territoire de Belfort (17 Bq m−3), Hautes-Alpes (16 Bq m−3). Les autres s'échelonnent de 12 Bq m−3, dans l'Est du Bassin parisien, à moins de 1 Bq m−3 en Bretagne (en Corse : 7 Bq m−3, durant environ une semaine, comme en Italie [24,74,84]).

Cette irradiation externe aura transitoirement, au maximum, doublé le débit de dose naturel moyen de 0,15 μGy h−1, et délivré une dose efficace supplémentaire artificielle de l'ordre de 15 μSv pour l'année 1986–1987 [31,32,56,87,89] (0,3 % de la limite réglementaire annuelle de 5 mSv [66]), trop faible pour que les dosimètres thermoluminescents départementaux, dont le seuil est à 0,2 mGy, l'aient enregistrée.

En ce qui concerne l'exposition par inhalation, la réglementation française en vigueur [66], conformément à la directive de la Commission européenne [75], a fixé, avec de larges marges de sécurité, la limite annuelle d'inhalation à 200 000 Bq d'iode 131, pour une inhalation permanente en situation normale. En prenant, par hypothèse, une valeur théorique excessive de 100 Bq par mètre cube d'air, un sujet respirant 40 m3 en deux jours aurait inhalé 4000 Bq de 131I, soit 2 % de la limite annuelle réglementaire. Dans la réalité, l'exposition interne par inhalation a délivré une dose efficace de l'ordre de 10 μSv.

Pour l'hygiène publique, la question subsistant à court terme était celle d'une éventuelle contamination signifiante interne par ingestion de 131I [25], essentiellement par les laits de grande distribution surveillés dans chaque département par le SCPRI [3,5,60,61]. En amont, depuis les tirs atmosphériques des années 60, il contrôle systématiquement chaque semaine, par spectrométrie, les thyroı̈des de bovins élevés en herbage [16]. Il relève le maximum de 450 Bq d'iode 131 par gramme de thyroı̈de le 22 mai dans les Vosges à 500 m d'altitude [28]. Dans le lait, les valeurs les plus élevées apparaissent, entre les 6 et 13 mai, dans les régions Nord-Est, (Lorraine, Alsace ; Franche-Comté, territoire de Belfort) : 440 Bq l−1 en Meuse-Ardennes. Localement : 630 Bq l−1 à Cruas (Ardèche), record national des pluies le 4 mai (pour une moyenne régionale de 88 Bq l−1) [29,36]. Dans le reste du pays, elles sont alors de l'ordre de 100 Bq l−1, de 50 Bq l−1 la semaine suivante, puis de moins de 20 Bq l−1 en juin. L'ingestion d'iode 131 ne pouvait atteindre la limite réglementaire annuelle de 100 000 Bq [66,75,82].

5.5 Du 28 avril au 15 mai

Du 28 avril au 15 mai, dans le cadre de l'IRC–OMS dont il avait la charge, le SCPRI resta en contact quotidien avec les responsables de l'OMS de Genève (E. Komarov et P. Waight) et de Copenhague, ainsi qu'avec ses homologues, notamment, de Grande-Bretagne (principalement Sir E.E. Pochin, du Medical Research Council [37]), de Suède, de Suisse, d'Espagne, de Hongrie. Il prenait régulièrement les avis de M. Tubiana et de H. Jammet (conseiller de l'IRC–OMS). Cette coopération internationale étroite a permis une évaluation sanitaire cohérente, en particulier dans l'Ouest de l'Europe : l'homogénéité des mesures de ces pays, les niveaux constatés, leur évolution prévisible, la brièveté du passage de l'essentiel de la radioactivité, n'y justifiaient le contrôle que des seules denrées importées, pour commercialisation, dans les pays membres de la Communauté européenne, ce que confirme le règlement n∘ 1707–86 du 31 mai 1986 de la CE [38]. De fait, du 1er au 15 mai, les centaines de spectrométries thyroı̈diennes systématiques, effectuées par le SCPRI, le service de santé des Armées et le CEA, n'ont jamais décelé de fixation d'iode 131 au-dessus du seuil de mesure de 100 Bq [28,39]. En région PACA–Corse [4], aucune des mesures systématiques, préalables aux examens thyroı̈diens pratiqués par l'Iramir, n'a atteint le seuil de détection (constat identique à celui des hôpitaux, entre autres de Nice, Toulon, Reims). Quant au groupe à risque constitué par les nourrissons, aucune des 53 mesures de l'Iramir sur laits maternels n'a atteint 10 Bq l−1 [81].

5.6 L'insignifiance du strontium 90

Le strontium 90 [25] est, comme l'iode 131, classé à forte radiotoxicité au groupe II du Tableau des radiotoxicités recommandé par la CIPR∗ et l'AIEA [66,75]. Sa séparation radiochimique demande plus de 15 j, mais la rapide mesure de la fraction oxalato-précipitable (89Sr, 90Sr–90Y, terres rares [85,88]), suffisait pour démontrer immédiatement qu'à la différence des retombées militaires, sa proportion serait très basse pour Tchernobyl (la température d'évaporation du strontium, 1150 °C, n'avait été approchée que dans une partie du bloc 4). Exemples, en becquerels de 90Sr par mètre carré [28] : Cadarache, 100 Bq m−2 le 7 mai 1986 ; Cruas 340 Bq m−2 le 4 mai 1986 (pluies exceptionnelles précitées) ; station du Vésinet, 3 Bq m−2 le 1er juin 1986.

Les aérosols de strontium (comme ceux de plutonium, dont la température d'évaporation est supérieure à 3200 °C), étaient retombés en quasi-totalité dans la zone d'exclusion de 30 km [31,91] autour de la centrale accidentée.

5.7 Le dépôt durable au sol. Mesure et identification du césium 137 de Tchernobyl [24]

Il est indispensable de bien distinguer la radioactivité initiale en suspension dans l'air, de loin la plus importante, constituée essentiellement des nucléides de périodes courtes (iodes et tellures), évacuée après moins de 2 j vers les pays du Nord-Est, de celle déposée au sol, petite fraction de la première, essentiellement les césiums 134 et 137 (4 % du TS). Le césium 134 n'est pas un produit de fission. C'est un produit d'activation (n,γ) du césium 133. Ce dernier est le seul isotope stable naturel du césium [77], mais il apparaı̂t aussi dans la décroissance de trois produits de fission (133Sb, 133Te, 133mTe). Dans les réacteurs à neutrons thermiques, cet isotope 133Cs stable est à son tour progressivement muté en isotope 134 radioactif. Le RBMK∗ du bloc 4 étant un réacteur mixte, civil-militaire, le renouvellement des assemblages combustibles dans ses canaux était continu : la valeur du rapport 134Cs/137Cs y variait rapidement, par le 134Cs, entre 0,4 et 0,7 selon les différents taux de combustion (burn-up) atteints par chacun au moment de l'accident, la moyenne étant de 0,52 à 0,54 [42] (pour la fission des armes, le rapport 134/137 n'est que de l'ordre de 1/1000 [13]). L'Atlas européen 1998 du dépôt du césium 137, pour sa part, préconise, pour Tchernobyl, la valeur 0,56 [24].

En mai 1986, le rapport 134Cs/137Cs mesuré dans l'air au-dessus du sol a toujours été voisin de 0,5. Mais, dès le dépôt au sol, ce rapport était évidemment abaissé en 1986, selon les cas, jusqu'au-dessous de 0,1, par la persistance des niveaux plus ou moins élevés du 137Cs résiduel des essais militaires de 1960–1966 (voir § 4 ci-dessus). C'est précisément ce qui permet d'identifier la fraction du seul césium 137 dû à Tchernobyl. Mais cela n'était possible qu'à l'époque, par la mesure réelle du césium 134 associé. En 1986, à cause de la plus courte période de ce dernier (2,2 ans), il importait donc, d'une part, de prélever les sols précocement et le plus en surface possible, d'autre part d'effectuer systématiquement cette mesure réelle du césium 134 sur chacun des prélèvements et non (comme quelques pays semblent l'avoir fait [32]) de leur attribuer a priori, arbitrairement et uniformément sans l'avoir mesurée, la moitié de l'activité du 137Cs.

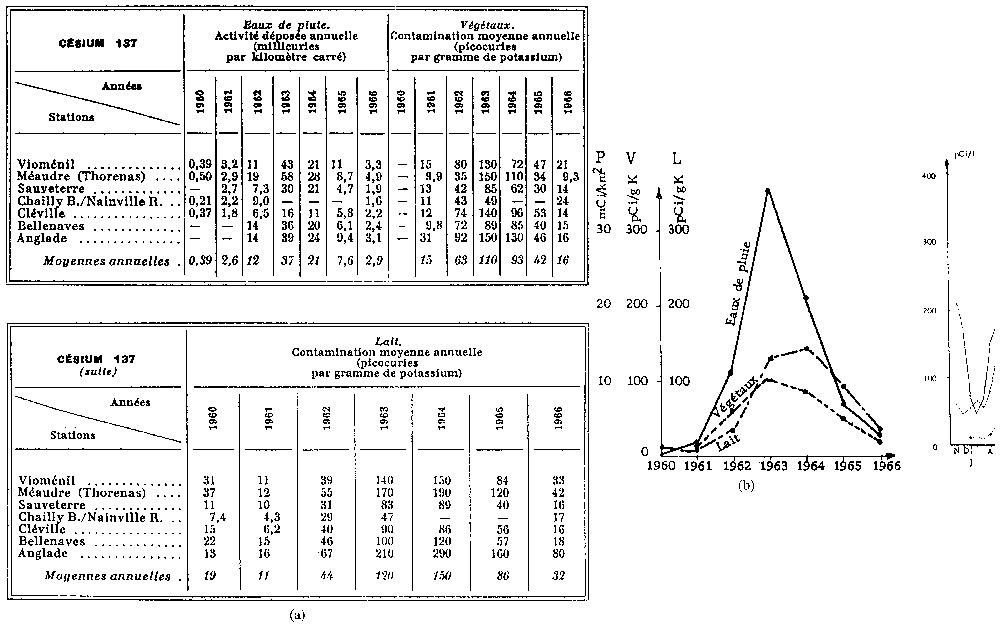

Le Service central et ses correspondants ont systématiquement associé cette mesure réelle des deux isotopes 134 et 137 du césium sur prélèvements de 5 cm de terre avec couverture végétale [28,83]. À titre d'exemple, le tableau IV de sa monographie n∘ 115 [16] (Fig. 6) montre que, de 1960 à 1966, la station des Vosges (altitude 500 m) intégrait 100 mCi km−2, soit 3700 Bq m−2 de 137Cs issu des essais militaires. Le calcul de décroissance indique qu'en 1986, à la veille de l'explosion du bloc 4, il en subsistait environ 2000 à 2500 Bq m−2 (l'Atlas européen [24] donne pour la France la valeur moyenne de 2200 Bq m−2 de 137Cs avant Tchernobyl). Après l'accident, le rapport mensuel d'octobre 1986 indique, dans les Vosges, 3600 Bq m−2 de 137Cs et 1500 Bq m−2 de 134Cs. Ce dernier permet d'évaluer correctement à 2700 Bq m−2 la part du 137Cs due à Tchernobyl. S'y ajoutent environ 900 Bq m−2 résiduels des essais militaires, encore présents en surface, le reste, soit 1400 Bq m−2, ayant de longue date migré en profondeur. De même, en août 1986, l'Iramir trouvait, en altitude, à plus de 1500 m (Hautes-Alpes), des rapports 134Cs/137Cs de 0,12 à Vallouise, et 0,09 à Monêtier : un alpage de Monêtier, sur une surface réduite, présentait 56 000 Bq m−2 de césium 137, dont 8900 (16 %) dus à Tchernobyl ; une surface identique, à Vallouise, présentait 38 000 Bq m−2, dont 8000 Bq m−2 (21 %) dus à l'accident [4,84].

Retombées du césium 137 des essais militaires atmosphériques au niveau des stations de référence du SCPRI pour la période 1960–1966 (rapport n∘ 115, pp. 370–371). a. Contamination de la chaı̂ne alimentaire par le césium 137. b. Césium 137 (stations de référence). c. Activités volumiques moyennes mensuelles du lait pour l'ensemble des départements français.

Toutes les « mesures » de Césium 137 effectuées sur prélèvements postérieurs à mai 1986, par carottage à plus de 10 cm (voire 40 cm) de profondeur, surestiment considérablement la retombée de 1986, en lui ajoutant tout ou partie de celle des grands tirs aériens de 1961–1966. De plus, le fait de choisir systématiquement, pour y effectuer ces carottages profonds, les zones de ruissellement, moraines, cônes de déjection, dépressions de stagnation, etc., où, notamment en altitude, il est connu depuis plus de 40 ans que le césium 137 se rassemble a posteriori [16,26,44], conduit à accroı̂tre les évaluations quantitatives faites dans ces conditions, comme les modélisations de trajectoires de l'iode 131 au moment de l'accident, à partir de l'état présent des dépôts de césium 137 : actuellement, ils ne sont plus représentatifs de la distribution au sol du césium de Tchernobyl en mai 1986.

5.8 Radiotoxicités des césiums 137 et 134

Dans les pays d'Europe de l'Ouest, les retombées des césiums 137 et 134 n'ont pas posé de problème réel aux services sanitaires à la suite des essais militaires. Le métabolisme d'aucun nucléide n'a fait l'objet de publications scientifiques aussi nombreuses que celles traitant du césium 137 (plus de dix mille dans le monde entier avant 1986) [40,86]. La radiotoxicité du 137Cs (période 30 ans) est classée modérée (groupe III du Tableau des normes de radiotoxicité [66,75]), comparable à celle du potassium naturel. Leurs métabolismes sont semblables. L'organisme humain contient en permanence environ 150 g de potassium, dont 5000 à 8000 Bq de 40K naturel (période : 12 milliards d'années). Un atome sur 10 000 de potassium naturel est radioactif. Il émet un rayonnement gamma deux fois plus énergique que celui du césium 137 [25].

La radiotoxicité du césium 134 (période : 2,2 ans) est classée forte (groupe II). Lors de l'accident de Tchernobyl, sa contribution à l'exposition initiale externe est restée modeste devant celle de l'iode et des tellures.

À titre de comparaison, le seul polonium 210 naturel, omniprésent sur le sol au taux moyen de 5000 Bq m−2, présente une radiotoxicité classée très forte, dans le groupe I [66,75], 700 fois plus importante que celle du césium 137 classée modérée dans le groupe III. Ces 5000 Bq m−2 de polonium 210, qui se renouvellent constamment (période de 4,6 mois), équivalent donc, sur le plan radiotoxicologique, à 3,5 millions de becquerels de césium 137 m−2 [41]. On conçoit que les radiotoxicologues n'attribuent à ce dernier qu'une importance modérée, et que le niveau du césium des retombées en France des aérosols de Tchernobyl n'a pas posé et ne posera pas dans l'avenir de problème de santé publique.

6 Les enseignements de Tchernobyl

Cet accident aura bien montré le pire, mais aussi les limites de ce que peut provoquer, aux plans local et mondial, l'anéantissement total du cœur d'un grand réacteur nucléaire de 1000 MWe et de son bâtiment : le relâchement de 100 % des nucléides gazeux et de courtes périodes (principalement gaz nobles, iodes et tellures), mais de moins de 10 % de ceux de périodes moyennes et longues (césiums, strontiums, cérium, 239Pu), 90 % en étant restés sous le sarcophage dans les structures ruinées du bloc 4.

En France, cette expérience confirmait le besoin de maintenir en permanence l'organisation existante, efficace, bien entraı̂née, immédiatement disponible, disposant à la fois de moyens avancés de mesures et de compétences médicales avérées. Aussi, pour faire face à des accidents soudains [45], fut-il décidé dès 1986, en particulier [65] :

- (1) de renforcer encore les moyens mobiles d'intervention du SCPRI afin, en cas de dispersions radioactives étendues [25] comme celles d'URSS en 1957 [54] et 1986 [31], d'effectuer précocement le contrôle radiotoxicologique de larges populations et des denrées ; à cet effet, de 1984 à 1989, il a aménagé une voiture-rail et 20 minicars (dont neuf pour la Sécurité civile, le service de santé des Armées, le CEA–IPSN, la Suisse et le Maroc) qui permettent la spectrométrie corporelle et thyroı̈dienne de plusieurs milliers de personnes par jour [46,47] ; de 1987 à 1994, en ex-URSS, trois d'entre eux (dont l'un toujours en service) ont contrôlé plus de 100 000 personnes [48,49,67,84] ;

- (2) de remplacer l'ancien système de surveillance L&G par un réseau dense, permanent, de mesures sur tout le territoire, mises à disposition du public en temps réel ; dès 1987, 10 aéroports équipés de cabines construites par les ateliers du SCPRI centralisaient au Vésinet, en continu sur écran, leurs débits de dose ambiants avec les paramètres utiles (température, pression, direction et vitesse du vent, hygrométrie, détection des pluies etc.) [50].

Après sélection d'un type de sonde spécialement adapté [51], il a généralisé progressivement ce réseau à tous les points stratégiques, préfectures, centres et centrales nucléaires, sommets. En juillet 1991, les 60 premières sondes donnaient en permanence leurs résultats au public sur Minitel (3614 TELERAY). En 1993, Teleray, réseau des Préfectures, comportait plus de 160 stations [51], y compris outre-mer et dans 10 pays étrangers [64], ainsi que quatre stations fluviales de spectrométrie continue.

7 Conclusions

L'analyse détaillée des documents rendant compte des mesures de radioactivité effectuées sur l'ensemble du territoire français, dans l'environnement, sur les denrées alimentaires et chez l'homme, montre que celles-ci ont été effectuées en temps utile. Ces mesures permettent de confirmer qu'en France, les retombées de radionucléides ont été très inférieures à celles qui auraient pu justifier des contre-mesures préventives, comme la prise d'iode stable [52], le confinement ou la restriction des denrées alimentaires [53]. Seuls s'imposaient les contrôles des denrées importées [38].

Dans les années qui ont suivi l'accident, une attention particulière a été portée à l'évolution de la fréquence des cancers de la thyroı̈de en France. À ce jour, aucune augmentation de l'incidence de ces cancers pouvant être reliée à l'accident de Tchernobyl n'a pu être mise en évidence [55]. Ces données contrastent avec celles observées dans les territoires les plus contaminés de l'ex-URSS, où l'augmentation la plus importante des cancers thyroı̈diens de l'enfant correspond aux années 1992–1997 [31].

Ces conclusions confirment les termes de la note du 26 mai 1986 de R. Latarjet [1], en particulier ses prises de position sur les contre-mesures et ses observations concernant l'information. Elles concordent avec celles de la Commission européenne en 1987 [56], celles du rapport à l'Assemblée nationale sur l'accident de Tchernobyl des sénateurs J.-M. Rausch, R. Pouille et J. Valade (1988) [57], ainsi que celles des rapports, au Premier ministre (1994) [58] et à l'Académie des sciences morales et politiques (1996) [68], du conseiller d'État C. Burg, à l'époque président de l'Institut Curie. Nous confirmons de même que les cartes présentées dans l'Atlas européen 1998 du dépôt du césium [24,84,91] sont, pour la France, tant avant qu'après l'accident de Tchernobyl, en exacte cohérence et sans discontinuité avec celles des autres pays d'Europe occidentale.

On peut regretter, en revanche, qu'ultérieurement, à quelques exceptions près [59,67,84,89], les nombreux destinataires des documents du SCPRI [3] n'en aient pas fait état en temps et lieux utiles, et que l'information du public n'ait pas toujours été mieux conduite par les professionnels de la communication.

Ce problème d'acceptation de l'information a été observé dans d'autres pays européens [90], dont la Suède [62], l'un des premiers pays de l'Europe occidentale touchés par les retombées [53], et dans lequel les modalités de diffusion de l'information ont été par la suite entièrement revues devant, à la fois, les réactions du public et les critiques de la communauté médicale, qui se plaignait de n'être informée que par les médias. Prenant conscience du rôle essentiel de la communauté médicale pour le transfert de l'information au public, les Suédois ont ainsi mis en place une structure composée de professionnels de santé, étroitement liés à leur Institut national de radioprotection, ayant l'accès direct aux stations de contrôle de l'environnement, capables d'informer en temps utile l'ensemble de la communauté médicale.

En France, les mesures prises pour une information meilleure et mieux perçue ne semblent pas avoir sensiblement amélioré la situation. L'exemple montré par les Suédois n'a pas été suivi par notre pays, dans lequel la quasi-absence de médecins et de biologistes spécialisés en médecine nucléaire et radiotoxicologie, tant en ce qui concerne les décisions que les missions d'information du public, apparaı̂t maintenant comme une grave faiblesse de la radioprotection.

On peut regretter, par ailleurs, que la masse considérable de données recueillies à l'époque par les organismes officiels, notamment par le SCPRI de 1960 à 1994, n'ait pas été ou pu être pleinement et objectivement exploitée au plan scientifique.

Enfin, il apparaı̂t aujourd'hui capital qu'en France, tous les moyens de surveillance du territoire et d'intervention [12,46,51] mis en place depuis 1956 et régulièrement perfectionnés ensuite, soient maintenus en état opérationnel contrôlé.