1 Présentation générale

La grotte du Lazaret est située en bordure de la mer Méditerranée, dans la ville de Nice elle-même (Fig. 1). Ce site, connu dès le début du XIXe siècle, a fait l'objet de fouilles méticuleuses [17,22], qui ont notamment fourni des restes humains, attribués à des anténéandertaliens [19], associés à une industrie de l'Acheuléen supérieur.

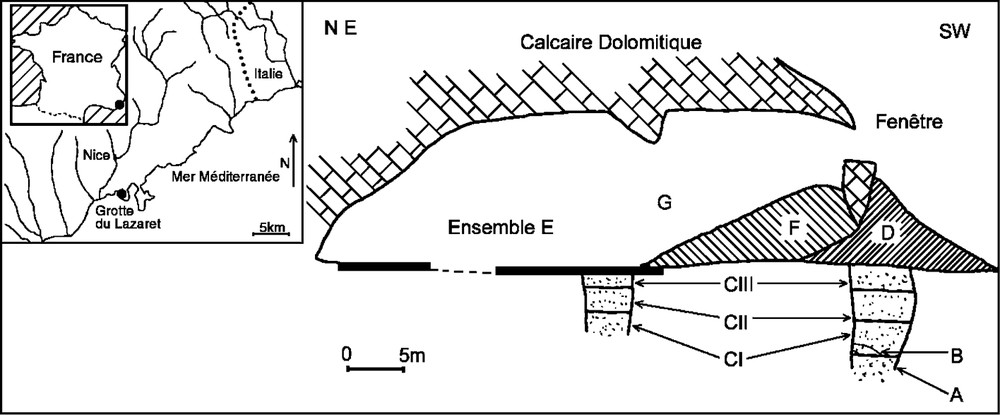

Localisation et coupe dans la grotte du Lazaret (d'après [17], modifié) : A, B, niveaux marins ; C, remplissage : cailloutis et argiles ; D, F, brèches de fermeture ; E, plancher stalagmitique.

Location sketch and section in the Lazaret Cave (modified from de Lumley [17]): A, B, marine strata; C, pebbles and clay filling; D, F, collapse breccia; E, stalagmitic floor.

De Lumley [17] a divisé le remplissage archéologique en trois sous-unités (CI, CII et CIII, Fig. 2), précisées ensuite par de Lumley et Tavoso [18]. Les dépôts sont constitués principalement d'une succession de blocs et de débris de roches, piégés dans une matrice argilo-sableuse faiblement consolidée. Un plancher stalagmitique (E) étendu, dont l'épaisseur varie et peut atteindre une vingtaine de centimètres, recouvre, dans le fond de la grotte, les dépôts archéologiques du Pléistocène moyen (Fig. 1). Les datations radiométriques montrent que le début du concrétionnement du plancher s'est produit aux alentours de

Localisation de la carotte 89-16 et des tranchées TRA et TRB sur le plan de carroyage de la grotte du Lazaret.

Position of core 89-16 and TRA and TRB ditches on the location grid of the Lazaret Cave.

Afin de reconstituer les fluctuations climatiques contemporaines de la formation du plancher, une analyse palynologique a été faite par Gauthier [11]. Dans les échantillons prélevés dans le plancher stalagmitique E, les grains de pollen sont absents ou rares. Il n'est donc pas possible de déceler des variations nettes dans les spectres polliniques entre −100 et

Il apparaît donc nécessaire d'utiliser d'autres marqueurs. Nous aurons recours à des critères géochimiques en analysant dans la calcite les isotopes de l'oxygène, les isotopes du carbone et des composés organiques, comme les stérols.

2 Méthodes et résultats

2.1 Données radiométriques

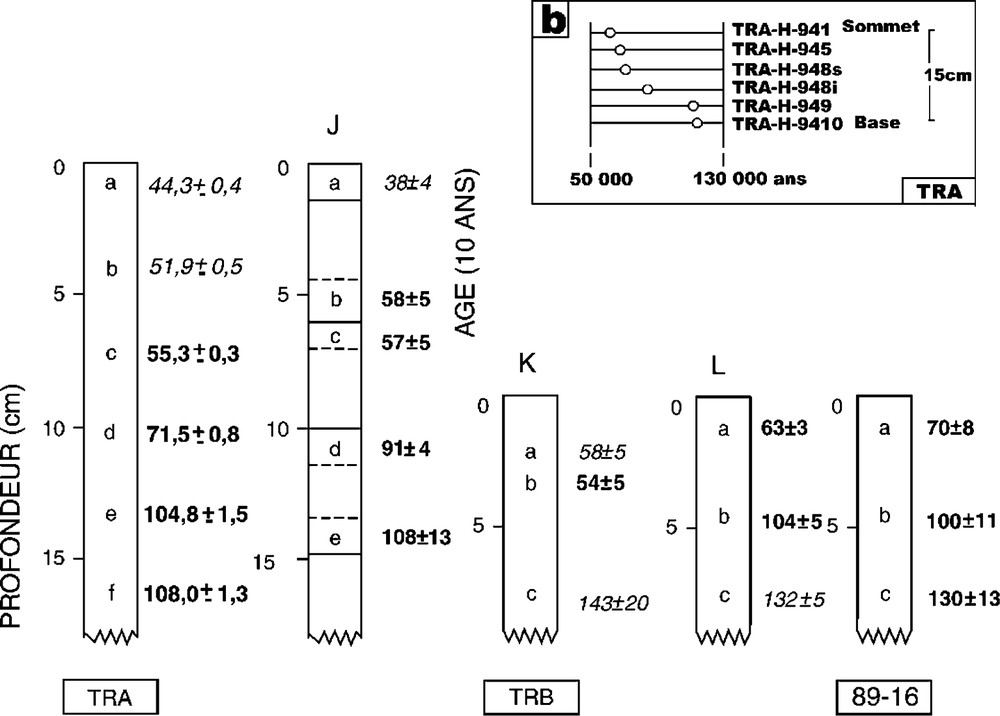

Deux tranchées ont été réalisées dans le plancher stalagmitique (E), ainsi que des carottages. Des analyses radiométriques ont été effectuées par l'un de nous sur 22 échantillons au Geological Survey's Menlo Park Laboratory. La teneur des différents isotopes a été évaluée par spectrométrie alpha. Les carottes K et L (Fig. 3a) présentent des dates similaires à celles obtenues sur les échantillons J et 89-16. De plus, des datations TIMS ont été réalisées par Shen et Turpin (communication écrite) sur des échantillons de la tranchée TRA (Figs. 2 et 3b) ; elles s'échelonnent entre 112 ka à la base et 62 ka au sommet. Ces valeurs confirment que la période de croissance du plancher stalagmitique s'est produite en grande partie au cours du stade OIS 5.

Datation de la carotte et des tranchées (les chiffres à gauche indiquent l'épaisseur en centimètres) par spectrographie alpha (a) et TIMS (b). Les valeurs en italiques correspondent à des échantillons montrant une forte contamination (rapport 230Th/232Th faible) [8].

U-series dating of core 89-16 and TRA and TRB ditches by alpha spectrography (a) and TIMS (b). Data in italic fonts are not reliable because of contaminated samples (230Th/232Th low ratio) [8].

2.2 Données isotopiques

L'analyse isotopique a été menée sur les isotopes stables de l'oxygène

Variation du

2.2.1 Oxygène

Sur la Fig. 4, la teneur en 18O de la calcite varie, et ces variations se retrouvent dans les courbes marines. On reconnaît les sous-stades définis en milieu marin. Le

En milieu continental, le

Selon les travaux antérieurs, les rapports existant entre le

L'influence prédominante des précipitations est soulignée par Bar-Matthews et al. [1] en région semi-aride : le

La grotte du Lazaret est située au bord de la mer : on peut s'attendre à retrouver l'influence de « l'effet de source ». Actuellement, les vents dominants sont ceux d'est et de sud-est ; ils apportent les pluies du golfe de Gènes, c'est-à-dire de la source méditerranéenne enrichie en 18O (

2.2.2 Carbone

Sur la même Fig. 4, la teneur en

La précipitation de calcite dans un réseau souterrain est régie par une suite complexe d'équilibres chimiques réversibles, assortis de fractionnements isotopiques [20]. Les différentes réactions et leur cinétique ont été résumées récemment par Emblanch [7] à partir des travaux classiques [20,21,31]. Le modèle, qui fait intervenir les différents réservoirs et qui quantifie le transfert des isotopes du carbone, est notamment développé par Genty et al. [12]. Le rapport isotopique du carbone dans un spéléothème est la résultante du marquage de chaque réservoir carboné intervenant dans la suite réactionnelle et du fractionnement à chaque transition. Les réservoirs de carbone sont le CO2 de l'air, le CO2 du sol et le CaCO3 de l'encaissant carbonaté.

Le

D'après Lauritzen et Lundberg [16], la composition isotopique du carbone d'un spéléothème est conditionnée par la roche mère, l'activité biologique, le type de cycle photosynthétique, les précipitations et la vitesse de suintement de l'eau alimentant la concrétion. On voit que, pour une cavité donnée, le

La nature du cycle photosynthétique chez les plantes a un impact sur la composition isotopique du CO2 qu'elles libèrent au cours de leur décomposition [23,31]. Les plantes dont le cycle est à trois carbones (plantes en C3) produisent un CO2 très appauvri en 13C. Les plantes dont le cycle est à quatre carbones (plantes en C4) produisent un CO2 moins appauvri. Les plantes de type CAM (Crassulean Acid Metabolism) fournissent des valeurs intermédiaires, mais sont trop minoritaires pour influencer le bilan isotopique global. Les valeurs données par Cerling et al. [2] sont une moyenne de

Sous les latitudes moyennes, un problème se pose quant à la répartition des plantes en C3 et C4. Les plantes en C4 sont en majorité des monocotylédones et sont nombreuses actuellement dans la prairie et la savane. Sous couvert forestier, les plantes en C3 sont quasi exclusives [3,5]. Dans le carbonate de la matrice du loess en Chine, les variations du

Il reste à savoir si l'on peut envisager l'alternance des plantes en C3 et en C4 dans la région de la grotte du Lazaret. Emblanch [7] considère que le marquage isotopique actuel du CO2 du sol dans le Sud de la France est celui des plantes en C3 exclusivement. Dans les spectres polliniques [11], la part des plantes en C4 paraît négligeable devant l'importance des plantes en C3. Les variations enregistrées dans la calcite sont plutôt le reflet des conditions de précipitation et de température influençant la productivité végétale des plantes en C3 et le taux de décomposition de la matière organique du sol. Les valeurs du

2.3 Stérols, terpénoïdes et acides humiques

Ces molécules organiques peuvent être piégées dans la calcite. Dans le cas du plancher stalagmitique E, elles ont pu être détectées [28]. Les concentrations de ces composés étant très faibles (moins de 1 ng par gramme de calcite pour les stérols), les échantillons doivent être de grande taille (quelques centaines de grammes) : ils occupent plusieurs centimètres d'épaisseur dans le plancher et regroupent l'information sur plusieurs milliers d'années. Il ne sera donc pas possible de suivre les variations de ces paramètres au cours du concrétionnement.

L'analyse des stérols montre la présence constante de deux molécules : le cholestérol et le β-sitostérol. Le cholestérol est d'origine animale ; son abondance relative est à rapprocher de la grande quantité d'ossements animaux trouvée dans la grotte. Le β-sitostérol est caractéristique des végétaux supérieurs ; il signifie la présence d'un couvert végétal dans l'environnement proche de la grotte. Le spectre de chromatographie montre également les pics du campéstérol et de produits de dégradation, comme le β-sitostanol et le stigmastanol. La concentration et le type des stérols dans le site du Lazaret sont sensiblement les mêmes que ceux qui ont été analysés dans un plancher en cours de concrétionnement dans une galerie de carrière à Meudon (banlieue parisienne). Cette analogie suggère (i) que les stérols ont été bien préservés dans la calcite, donc que ce milieu est thermodynamiquement clos, et (ii) que la végétation du Lazaret, pendant l'interglaciaire du stade isotopique 5, était quantitativement proche de celle existant actuellement en région parisienne.

Les acides humiques, qui constituent la majeure partie du carbone organique des sols, ont été également trouvés dans la calcite, dont ils modifient la couleur [27]. Ils soulignent la présence d'un sol à humus évolué au-dessus de la grotte, comme dans le cas d'un sol forestier.

En outre, l'analyse chromatographique a mis en évidence deux terpénoïdes : l'acide abiétique caractéristique du pin et la bétuline, caractéristique du bouleau. Ces deux taxons sont abondants dans les spectres polliniques [11], mais la mobilité des grains de pollen ne permet pas de conclure à la proximité de ces arbres par rapport à la grotte. Ces deux composés, comme les stérols, n'existent que dans l'appareil végétatif ; leur présence permet donc d'affirmer que des pins et des bouleaux prospéraient dans l'environnement immédiat de la grotte. Leur transport a pu se faire par les eaux d'infiltration, comme pour les acides humiques, mais on ne peut exclure que des bois aient été apportés sur place par les occupants de la grotte.

3 Conclusions

Les données isotopiques et biogéochimiques fournies par l'analyse du plancher stalagmitique E apportent des précisions utiles dans la connaissance du paléoenvironnement de la grotte du Lazaret au cours de l'interglaciaire du stade isotopique 5, c'est-à-dire entre −130 et

Les variations du

Les variations du